第2部.レイテ沖海戦から地上戦まで、かく戦えり

第2章.レイテ沖海戦

目次

6.戦艦武蔵、シブヤン海に沈む

その1.熾烈を極めたシブヤン海の海戦

- 決戦前の不安 -

パラワン水道を抜けたあと、23日23時の日米艦隊の動き

『レイテ沖海戦』半藤一利著(PHP研究所)より引用

旗艦が大和に定まり、平静を取り戻した栗田艦隊は23日の夜半にミンドロ島の南端に達し、南島に進路を変えてミンドロ海峡に向かいました。

その頃、連合艦隊司令部からは今後の処置に関する電報が届いています。米軍に所在が知られたからには、明早朝から栗田艦隊に対して米機動艦隊の艦載機による大規模な空襲が加えられるだろうことを警告するとともに、24日の午後には米軍はサンベルナルジノ海峡東方またはレイテ湾付近に海上兵力を集中して栗田艦隊との決戦を期すだろうと予測していました。

そこで栗田艦隊の戦闘が有利になるように、小沢艦隊が囮となって米機動艦隊を北方におびき寄せること、その機を捉えて基地航空部隊が米空母を撃滅することが記されていました。

捷一号作戦を再確認したに過ぎませんが、圧倒的な戦力を誇る米機動艦隊と明日には真正面からぶつかることになる栗田艦隊にしてみれば、不安を拭えません。

小沢艦隊が囮になるとはいえ、米機動艦隊を本当に吊り出せるのかは、やってみなければわかりません。もし失敗すれば、栗田艦隊は大部隊を擁する米機動艦隊の前に全滅を免れないことでしょう。

基地航空局が米空母をどれだけ叩けるのかも不安材料でした。福留中将麾下の第二航空艦隊はフィリピンのクラーク飛行場群に進出し、390機ほどの攻撃機をかき集めたものの、マリアナ沖海戦と台湾沖航空戦での大敗を省みれば、今回の戦いにおいて米空母を撃滅できるとは到底考えにくいものがあります。

もうひとつの不安は空中援護についてでした。米空母を攻撃した後、基地機は南に向かって栗田艦隊の空中援護をする手はずになっています。しかし、果たして本当に援護してくれるのかどうか、確信がもてない状況でした。パラワン水道にて哨戒機を一機たりとも派遣してくれなかっただけに、なおさらです。

小沢艦隊と第二航空艦隊による有効な援護を得られなければ、栗田艦隊は孤軍奮闘で戦うよりありません。その果てに全滅の悪夢を思い描くことは、やむを得ないことといえるでしょう。

- 2つの輪形陣 -

22日より不眠不休のなか、24日の朝を迎えました。その日の海は不気味などに凪いでいたと記録されています。

6時30分、日の出の少し前に栗田艦隊はシブヤン海に進出しました。いつ敵機からの襲撃を受けてもおかしくありません。

7時6分、栗田艦隊から飛び立った索敵機が大型空母3、軽空母5を含む米起動艦隊を発見と知らせてきました。いよいよ決戦の始まりです。

栗田艦隊は午前8時には対空戦闘に備え、部隊を2つに分けて輪形陣を敷きました。

第一部隊では中央に旗艦の大和をおき、その周囲に武蔵・長門・能代・妙高・鳥海・羽黒の6隻の戦艦と巡洋艦を配し、さらにその外周を7隻の駆逐艦で囲みます。

輪形を描くことで、米機がどの方向から攻撃を仕掛けてきても三重の弾幕を張れるようにしたのです。

第二部隊も同様に戦艦金剛を中心に、輪形を築きます。2つの部隊は12キロの距離を保ち、シブヤン海を進みました。

栗田艦隊を待ち構えていたのは第三艦隊所属のハルゼー提督が率いる第38任務部隊です。第38任務部隊は4つの部隊に分かれ、空母5隻を基幹とする第2群がサンベルナルジノ海峡付近に、空母4隻を擁する第3群がルソン島の東に、空母4隻を中心とする第4群がレイテ島付近に展開していました。

空母4隻を基幹とする第1群は補給のために移動中であったことから、ハルゼーは3つの部隊を率いて栗田艦隊に対しました。

- 米軍の航空攻撃の前に為す術なし -

シブヤン海の開戦直前にあたる10月24日10時時点の日米艦隊の動き

『レイテ沖海戦』半藤一利著(PHP研究所)より引用

米機が栗田艦隊を襲ったのは午前10時26分です。栗田艦隊にとって不運だったことは、ちょうど上空にはちぎれ雲が浮かび、米攻撃機が隠れて接近するには絶好の空模様だったことです。

第一次攻撃隊45機の編隊が雲間から現れ、栗田艦隊への攻撃を開始しました。栗田艦隊各艦艇の副砲や高角砲、機銃が一斉に火を噴き、あたりは轟音に包まれました。それでも猛烈な砲火をくぐり抜け、米急降下爆撃機は輪形陣の中央に位置する大和・武蔵・長門・妙高に向かって爆弾を投下します。雷撃機からは魚雷が放たれ、水柱が林立し、シブヤン海はたちまち阿鼻叫喚の地獄と化しました。

映画でも当時の戦闘シーンは幾度となく再現されていますが、生存者の多くは[marker]「実際はあんなに生やさしいものではなく、表現できないほどすさまじかった」[/marker]と述懐しています。

米機による第三次攻撃を受け、左に大回頭して爆撃を回避する戦艦大和

『栗田艦隊退却す 戦艦「大和」暗号士の見たレイテ海戦』小島清文著(光人社)より引用

このときの攻撃でもっとも損害を受けたのは、戦艦武蔵でした。爆弾一発が命中した直後に魚雷を受け、若干の浸水とともに主砲の前部方位盤が使用不能となり、主砲を撃てなくなっていたのです。

世界に誇る武蔵の主砲が早くも封じられたことは、栗田艦隊にとって痛手でした。

武蔵の他には重巡妙高が魚雷を受け、戦列を離れています。

12時6分、第2次攻撃隊33機が襲ってきました。その攻撃の矛先は、大和と武蔵に集中しています。大和は巧妙な操艦を繰り返すことで魚雷を回避し、至近弾2発を受けるに留まりましたが、武蔵は爆弾2発を受けた後、魚雷3発を左舷に受け大きな被害を出しています。

激しい米機の攻撃にさらされた栗田艦隊では、小沢部隊による米機動部隊の北方への吊り出しはどうなっているのか、第一・第二航空艦隊による米空母への攻撃はどうなっているのか、なぜ一機の味方機も援護にやってこないのか、疑心暗鬼にさらされました。

今、他の部隊はどのような状況にあるのか、栗田艦隊にはなにひとつ情報が入ってきていなかったのです。

13時15分、栗田長官はたまらず各部隊に対して打電しました。

「敵艦上機は雷爆撃を繰り返している。貴隊の偵察、攻撃状況を至急知らされたい」

短い電信ながら、栗田長官の悲痛な叫びが聞こえてくるかのようです。

今日、私たちは日本軍にしても米軍にしても、それぞれの部隊ごとの当時の動きを把握しています。だからこそ、あの時ああすればよかった、あの行動は間違いだったと容易に指摘できます。

しかし、時間がリアルタイムに進んでいるなかにあって、そのような全体把握ができるのはまさに神の視点であり、個々の人間には無理なことです。人は自らが取得できる情報だけに基づいて、判断を下すよりありません。

当時の栗田長官には自分の艦隊以外の部隊についての情報が、なにひとつもたらされていませんでした。

その後も米機の襲来は止まりません。13時19分、83機の編隊による第3次攻撃、14時15分、65機による第4次攻撃、14時59分、30機による第5次攻撃が繰り返され、栗田艦隊は一方的に爆弾と魚雷による攻撃を受け続けたのです。

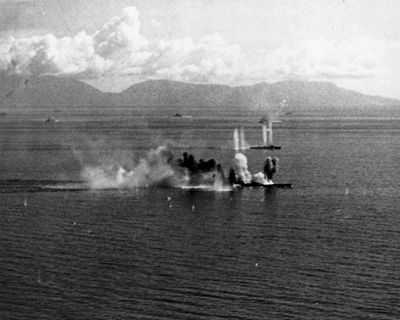

空襲を受ける第一遊撃部隊第一部隊。中央右寄りで黒煙を上げているのは武蔵。その左側で急旋回しているのは大和と羽黒。

レイテ沖海戦:wikipedia より引用

その2.戦艦武蔵の最期

- 武蔵がまとった死に装束 -

米機による攻撃は戦艦武蔵に集中しました。不沈戦艦といわれた大和と武蔵は、いわば連合艦隊の象徴です。傷ついた武蔵に集中攻撃を加えることで撃沈することは、米軍にとって連合艦隊のシンボルを葬り去ることを意味していました。

この日、武蔵は合わせて75機ほどの米機の攻撃にさらされ、魚雷を左舷に13本(このうち2発は不発)、右舷に7本受け、さらに爆弾17発、至近弾18発を浴びています。

シブヤン海にて米艦上機による集中攻撃を受ける戦艦武蔵

レイテ沖海戦:wikipedia より引用

はじめは断末魔の如く海上をのた打っていた武蔵も、もはやその力もなく、艦首は海中に没し、日没頃にはすべての機械が動きを止めました。

不沈戦艦が海中に沈むときが迫っているのは、もはや明らかでした。

猪口敏平艦長は艦内で遺書をしたためています。そこには次の言葉が綴られていました。

「ついに不徳のため、海軍はもとより、全国民に絶大の期待をかけられたる本艦を失うこと

誠に申し訳なし。ただ本海戦において他の諸艦に被害殆どなかりしことは誠に嬉しく、何となく被害担任艦となりたる感在りて、この点幾分慰めとなる。」

戦艦「武蔵」引き揚げに艦長の遺族が反対 「海は墓場、英霊たちの冒涜に」:zakzak(夕刊フジ) より引用

【 人物紹介 – 猪口敏平(いのぐち としひら) 】1896(明治29)年 – 1944(昭和19)年

大正-昭和時代前期の軍人。最終階級は海軍中将。砲術学校教官を務め、砲術の権威として高く評価され、「砲術の神様」とも呼ばれていた。連合艦隊参謀兼第一艦隊参謀・横須賀砲術学校教頭を経て、戦艦「武蔵」艦長に就任。レイテ沖海戦に参戦。シブヤン海にて米艦上機の空襲を受け、撃沈寸前となったことで総員退去用意を命じた後、武蔵とともに海中に没した。

このシブヤン海の海戦において、武蔵が囮としての役割を果たしたことは明らかです。この日、米機動部隊は延べ250機以上による攻撃を仕掛けました。そのなかには70機以上の雷撃機も含まれています。

しかし、米軍のあげた目に見える戦果は、戦艦1隻の撃沈と重巡1隻の大破にとどまっています。

援護する航空機が一機もない無防備の艦隊を攻撃しながら、わずかな被害しか与えられなかったことは米軍にとって大誤算でした。ハルゼーの予想していたよりも、はるかに低い戦果しかあげられなかったのです。

後にハルゼーは語っています。

「この戦闘から得られた教訓は、自由に動き回る大型艦に航空機が大損害を与えるのは難しいということである」

なにやら苦しい言い訳のように見受けられます。

米軍が思うような戦果を上げられなかったのは、武蔵を沈めようと夢中になりすぎたからです。すでに戦闘能力を失った武蔵を襲う攻撃機を他の艦に振り向けていれば、栗田艦隊の被害が拡大したことは間違いありません。

いつまでも沈まない武蔵を米攻撃隊は執拗に追いかけ、魚雷20発、爆弾17発を命中させています。武蔵を沈めるのに要した爆弾と魚雷のあまりの多さに、アメリカの艦艇設計者たちは大いに驚いたと米側の資料に記されています。

武蔵は米機の攻撃を一手に引き受けることで、栗田艦隊を守ったのです。それは、はじめから猪口艦長の望んでいたことだったのかもしれません。

武蔵は出航前の21日の朝、艦の側面と砲塔、煙突などを、やや黒味を帯びたネズミ色のペンキにわざわざ塗り替えています。

その際、武蔵の乗組員は猪口艦長が4代目で副長が2代目であることから、この塗り替えはまさに「四二装束」だとささやいたそうです。「四二装束」の意味するものは「死に装束」です。

塗装後の武蔵は、まるで新たに造られた艦のように銀ねずみ色の光沢を放っていたとされています。海水と潮風にさらされてすすけた他の艦艇に比べて、武蔵は一際目立っていました。

武蔵があえて目立つように船体を塗り替えたのは、自らを犠牲にすることで他の艦艇を守ろうとしたからだ、とも言われています。

今となっては猪口艦長の真意は不明ですが、武蔵の塗り替えがまさに「死に装束」となったことだけは事実です。

- 大艦巨砲主義への回帰 -

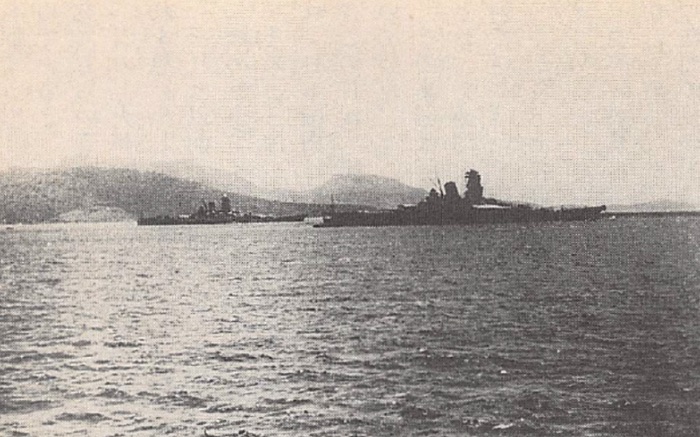

トラック泊地に浮かぶ戦艦大和と武蔵、両戦艦はまさに大艦巨砲主義の権化だった

『下士官たちの戦艦大和―戦艦大和下士官たちのレイテ海戦』小板橋孝策著(光人社)より引用

猪口艦長は大口径砲の遠距離射撃において海軍一といわれる砲術の大家でした。本人が望むかどうかはともかく、猪口艦長はまさに「大艦巨砲主義」のシンボルともいえる人物だったといえます。

日本海軍は大艦巨砲主義に最後までこだわり続けました。大艦巨砲主義から航空第一主義へと時代が移り変わっているにもかかわらず、世界一の巨砲をもつ大艦の建造へと日本海軍は突き進みました。

大和や武蔵の制作費には莫大な予算が割かれています。大和の制作費は1億4千万円です。当時は1万円も出せば東京近郊で豪邸が建った時代です。そのことを考えれば、当時の1億4千万円は現在の1兆4千億円ほどとも言われています。

海軍のなかにも、大和や武蔵の建艦に反対する声もありました。その代表ともいえるのが神風特攻隊の生みの親とされる大西瀧治郎です。

wikipedia:大西瀧治郎 より引用

【 人物紹介 – 大西瀧治郎(おおにし たきじろう) 】1891(明治24)年 – 1945(昭和20)年

大正-昭和時代前期の軍人。最終階級は海軍中将。海軍航空本部教育部長、第二連合航空隊司令官などを歴任。山本元帥の懐刀(ふところがたな)と呼ばれ、海軍航空作戦の名人として名を馳せ、「海軍航空育ての親」として知られる。大戦中は第一航空艦隊長官として、神風特別攻撃隊を発案・創設・指揮した。「特攻生みの親」として知られているが、これが事実であるかは議論の余地があるとされる。のちに軍令部次長となる。終戦後の1945年8月16日、これまで多くの若者を特攻で死なせた責任をとり、遺書を残し割腹自決を遂げた。その際、介錯を拒み、自ら長い苦悶を選択した。「特攻隊の英霊に曰す」で始まる遺書は、自らの死を以て旧部下の英霊とその遺族に謝すとし、また一般壮年に対して軽挙妄動を慎み日本の復興、発展に尽くすよう諭した内容であった。涙もろく情け深い武人として知られ、子供がいなかったため、みなし子を何人も引き取って育てていた。

大西は「一方を廃止し5万トン以下にすれば空母が三つ作れる」と主張しています。さらに福留繁軍令部課長に対し「大和一つの建造費で千機の戦闘機ができる」と食い下がっています。

歴史に「もしも」はありませんが、もしあのとき大西の提案が通り、大和や武蔵の代わりに3隻の空母と千機の戦闘機が日本軍にあったならば、大東亜戦争の趨勢は変わっていたかもしれません。

航空兵力が足りないために、やむなく神風特攻隊を編制したような悲劇は、起きなかったかもしれないのです。

大和・武蔵に続いて大型戦艦3番艦の建艦も予定されていましたが、さすがに大艦巨砲主義は航空機の前に無力であることを痛いほど思い知らされた連合艦隊司令部は、この計画を変更しています。巨大戦艦の代わりに建艦されたのは、第二次世界大戦を通して最大空母となる「信濃」でした。

東京湾にて公試航行中の信濃(1944年11月11日)。取り舵をとっているため、右舷に傾斜している。

信濃 (空母):wikipedia より引用

ただし、空母信濃は1944(昭和19)年11月29日、紀伊半島潮岬沖合にて米潜水艦の魚雷を受けて沈没しています。竣工から沈没まで、わずか10日間という短命でした。

思えば大艦巨砲主義を時代遅れにさせ、航空第一主義の時代の幕開けを飾ったのは日本海軍による真珠湾攻撃でした。

その直後からアメリカは航空機の威力に目覚め、連合艦隊を模倣するように空母を中心とする機動艦隊を編成するようになったのです。

ところが日本は自ら新たな時代を自ら切り開いておきながら、長らく大艦巨砲主義の呪縛から抜け出せませんでした。

大東亜戦争で劣勢に陥り、航空機こそが主役であることをようやく悟った連合艦隊ですが、レイテ沖海戦においてはあえて時代の流れに逆行することを選択しています。

肝心の航空機の数が足りないためです。空母はあるものの、載せる攻撃機がなく、やむなく機動部隊を囮として使うよりありませんでした。

レイテ沖海戦での主役は、大艦巨砲主義の権化ともいえる水上部隊です。時代遅れとわかっていても、今となっては大艦巨砲主義に最後の望みを託すよりなかったのです。

武蔵の艦長に砲術の大家である猪口が抜擢されたのは、まさにうってつけでした。

しかし、戦いが始まった直後に魚雷を受け、武蔵の主砲が使えなくなったことは、猪口艦長にとってさぞかし無念だったことでしょう。

武蔵はついに一発の主砲を撃つこともなく、海中に没する運命にありました。

後に小柳参謀長は「彼だけには、二、三発でもよいから世界に冠絶する 18インチ砲を、敵の主力艦に打ち込ませてやりたかった」と述べています。

- 猪口艦長とともに沈む武蔵 -

戦艦武蔵の戦いは終わりました。今や武蔵は魚雷と爆弾で息も絶えだえとなり、艦首にわずかに菊の御紋章をのぞかせたまま海中に深く沈みこみ、一番砲塔の前にある甲板が海面にかろうじて乗っている状態です。

それでも武蔵を延命させるための努力は最後まで続けられました。艦の水平を保とうと第三機械室にまで注水したと記録されています。

しかし、武蔵の傾斜はなおも増加し、午後7時15分には12度になっています。

もはや沈没は免れないと判断した猪口艦長は、「総員退去用意」を命じました。続いて加藤副長が「総員後甲板集合」を命じます。

猪口艦長は先ほどしたためた遺書を副長に渡しました。その際、加藤副長は「部下を駆逐艦に移したら、私はご一緒に最期をとげさせていただきたい」と願い出ましたが、猪口艦長は頑として許しませんでした。

「君には、君の任務がある。私は艦長として責任をとる」

猪口艦長は艦橋に立って将兵の退去を見送った後、艦橋後部の艦長休憩室に消え、二度と出てくることはありませんでした。

午後7時30分、武蔵は突如左に転覆するとともに、2度にわたって大きな爆発音が鳴り響きました。その5分後、北緯13度7分、東経122度32分の地点にて、猪口艦長とともに戦艦武蔵は静かに海中に没しました。日没から1時間後のことでした。

戦死、ならびに行方不明者は千21名にのぼります。

その3.一方的な敗戦を喫した理由とは

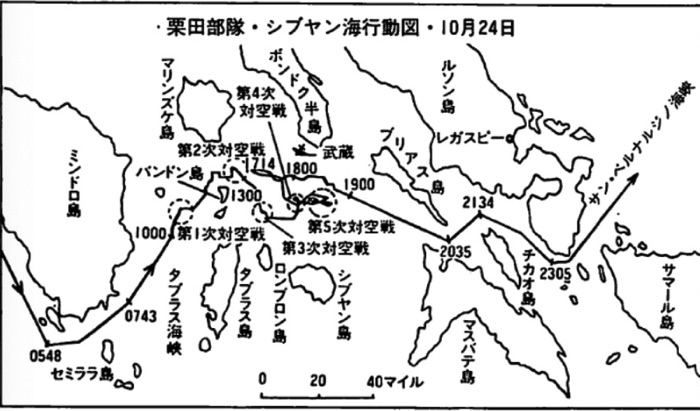

シブヤン海海戦での栗田艦隊の動き

『激闘 レイテ沖海戦 提督ブル・ハウゼーと栗田健男』江戸雄介著(光人社)より引用

武蔵のお陰で被害を抑えることができたものの、シブヤン海の海戦は栗田艦隊がサンドバッグのごとく一方的に叩かれて終わりました。

シブヤン海にて米艦上機による猛撃にさらされ、回避して突き進む栗田艦隊

『正説レイテ沖の栗田艦隊』大岡次郎著(新風書房)より引用

栗田艦隊を守るべき友軍機が一機も駆けつけて来なかったことが、一方的な敗戦となった最大の原因です。

当初はフィリピンを基地とする第一・第二航空艦隊が米空母を叩いた後、栗田艦隊の空中援護に回るはずでした。ところが実際には一機たりとも駆けつけていません。

その理由は、航空機がなかったからではありません。第二航空艦隊が栗田艦隊の護衛よりも、米機動艦隊への攻撃を優先したためです。

第二航空艦隊は100機以上のゼロ戦を早朝より米機動艦隊への攻撃に出しています。第二航空艦隊が発見したのは、第38任務部隊の第3群でした。

後に福留長官は、この第38任務部隊第3群を米機動艦隊のすべてだと思い違いをしていたと述べています。そのため、この部隊にダメージを与えれば栗田艦隊の最善の支援になると信じたのです。

福留長官は第3群への攻撃を何度も試みています。栗田長官からは再三航空支援の要請があったものの、敵空母の壊滅を優先したため、無視する結果となってしまいました。

この日、第二航空艦隊の総力をあげて第3群を叩くことで上げた戦果は、軽空母プリンストン1隻の沈没にとどまっています。

第3群の上空は悪天候で守られていたこともあり、第二航空艦隊は敵影を見失い、空しく航空基地に引き返すよりなかったのです。

福留長官が第二航空艦隊が戦っている相手は米機動部隊のひとつの部隊に過ぎず、他の2つの部隊が栗田艦隊への攻撃を繰り返していることに気がついたのは、15時頃のことでした。

すべては遅きに失したのです。福留長官が当初の予定通り、米機動部隊への攻撃を早々に切り上げ栗田艦隊の空中援護に回っていたのであれば、戦艦武蔵が沈められることもなかったかもしれません。

戦後、アメリカの歴史研究家は口を揃えて第二航空艦隊が栗田艦隊の空中援護を行わなかったことを批判しています。

このときの福留長官の判断が間違っていたことはたしかですが、もっと根本的な問題は、複雑ゆえに互いの連携が必要とされる捷一号作戦において、全体を統轄して指令を下す指揮官がいなかったことです。

本来であれば、その役割を負うのは豊田連合艦隊司令長官です。栗田長官は第二航空艦隊の福留長官に命令できる立場にはありません。そのため、「支援要請」をおこなうよりありませんでした。

福留長官に栗田艦隊の空中援護を命令できる立場にあったのは豊田長官です。

しかし、『豊田手記』において「航空部隊が敵機動部隊に顔を向けるのは自然の人情である」「基地航空部隊と艦隊との協同ということについては、私が連合艦隊におった作戦の全期間を通じて、どうも物足らんという感じが非常にあった」と、なにやら第三者の目線に立って他人事のように論じていることについては違和感を拭えません。

レイテ沖海戦における各部隊の連携は、はじめから最後まで噛み合うことがありませんでした。

その4.栗田艦隊の反転と再反転をめぐる謎

- 栗田長官が決断した一事反転 -

シブヤン海海戦を終え、反転する栗田艦隊、10月24日16時時点の日米艦隊の動き

『レイテ沖海戦』半藤一利著(PHP研究所)より引用

先に武蔵沈没のあらましを記しましたが、時計の針を米機の第5次攻撃が終わった頃に戻します。

ここで栗田長官は決断を迫られました。これから差しかかるシブヤン海東方は島々が散在しているために海域が狭い危険地帯です。

日が暮れるまでにまだ2時間以上あるだけに、今後も米機による攻撃が繰り返されると予想されます。狭い海域では艦隊の回避運動ができないため、これまで以上の被害を生じる危険性がありました。

さらにパラワン水道での悪夢が蘇ります。パラワン水道同様、シブヤン海東方も潜水艦が待ち受けるには絶好の場所です。

武蔵の護衛として駆逐艦2隻を割いたため、栗田艦隊の駆逐艦の総数は11隻にまで減っています。そのことは、パラワン水道よりも不利な戦いを強いられることを意味していました。

栗田艦隊はすでに傷らだけです。戦列を離れたのは武蔵と妙高のみですが、戦艦大和と長門・重巡利根が被弾2、駆逐艦藤波と清霜(きよしも)が被弾1と、他の艦も少なからぬダメージを負っていました。

このまま目をつぶって突き進むのか、それとも一時だけ敵の空襲を避け、味方航空部隊の支援を待って再びレイテ湾を目指すのか、栗田長官は決断を迫られました。

栗田長官が選んだのは後者です。ここで栗田艦隊は反転を遂げました。

この反転は、よく言われる「栗田艦隊、謎の反転」とは異なります。実は栗田艦隊はレイテ沖海戦において2度反転しています。このシブヤン海の海戦直後の反転は、1度目の反転です。

この反転は一般的に、あくまで敵を欺くための「一時的」なものだったとされています。それが今日の正史です。

ところが、異説もあります。なかでも有名なのは、実際にその場にいた大和の暗号士が著した『栗田艦隊退却す 戦艦「大和」暗号士の見たレイテ海戦』です。

生存者がほとんどいない現在では、正史と異説のどちらが真実であるのか、確かめようもありません。異説にはそれなりの説得力があります。

まずは正史を紹介した後で、異説についても軽くふれることにします。

- 反転によって生じたハルゼーの誤解 -

栗田長官がレイテ湾とは反対の向きへと一斉回頭を下令したのは15時30分です。艦隊は速度を18ノットに落とし、静かに反転しました。

その様子を米軍の偵察機が上空から眺めていました。栗田艦隊が反転したとの報告を受けたハルゼーは、米機の攻撃によって満身創痍(そうい)となった栗田艦隊が、レイテ湾突入をあきらめて引き返したものと判断しています。

その判断の根拠となったのは、米攻撃機から寄せられた戦果報告です。日本軍が台湾沖航空戦において過大な報告を行ったことは先に紹介しましたが、米軍のパイロットにも同じような傾向がありました。

ハルゼーもそのことは理解しており、パイロットの報告をそのまま真に受けたわけではないものの、ミニッツとマッカーサーに対して次のような戦果報告を行っています。

「大和級1隻、火災を起こし艦首が沈下したまま残されている。金剛級1隻は大破して黒煙を上げている。軽巡1隻は転覆した。戦艦2隻と重巡2隻に魚雷を命中させ、さらに1隻の重巡には爆弾を命中させた」

これが本当であれば、たしかに栗田艦隊はレイテ湾突入を断念し、引き返したかもしれません。しかし、実際には転覆した軽巡は1隻もなく、魚雷が命中したのは武蔵の他には妙高だけでした。

「命中」といっても魚雷と爆弾では大違いです。爆弾が命中しても、よほどでなければ被害は軽微です。しかし、魚雷となれば話は別で、戦闘能力が著しく低下するだけで済めばまだしも、沈没あるいは大破に至ることも珍しくありません。

これだけ多大なダメージを受けたからには、もはや栗田艦隊はレイテ湾に対する脅威ではない、とハルゼーが判断したのも無理からぬことと言えるでしょう。

栗田艦隊が一方的な攻撃を受けたことはたしかですが、結果的に武蔵が身を挺して艦隊を守ったため、栗田艦隊の受けたダメージはハルゼーが確信したほど深刻なものではなかったのです。

このことは後に、栗田艦隊に幸運をもたらします。

- 問題となった16時発栗田電 -

反転から30分後、栗田長官は連合艦隊司令長官と各艦隊の司令長官にあて、次のような電文を送りました。

第一遊撃部隊主力は航空攻撃に策応し、日没1時間後にサンベルナルジノ海峡を強行突破の予定にて進撃するも、8時30分から15時30分まで敵艦上機延べ250機が来襲した。その頻度と機数は増大しつつある。これまでのところ航空索敵、攻撃の成果は期待できず、次第に被害が増大するだけであり、無理に突入してもいたずらに好餌となり成功は期待できないため、

一時敵機の空襲圏外に避退し、友隊の成果に策応して進撃するを可と認めた。

後に栗田長官は、この電報は報告ではなく、意見具申に過ぎなかったと述べています。

米機の来襲はいっこうに衰えることなく、むしろ激しさを増しつつあるなか、第二航空艦隊による航空攻撃や小沢艦隊による米機動艦隊の北方への吊り出しが成功したとは、とても思えない状況でした。

いたずらに前進して全滅するよりも、一時反転して友軍の状況を確かめ、その成果に応じて再び進撃しようとしたのです。

16時に発電された、この電報はなぜか連合艦隊司令部に届くのが遅れ、豊田長官が目を通したのは18時55分とされています(異説あり)。

電信の遅れが栗田艦隊と連合艦隊司令部との誤解を生み、後にさまざまな憶測を呼ぶことになります。

- 栗田長官の悲壮な決意「いいんだ、ゆくんだ」 -

反転してから1時間半ほどが過ぎた栗田艦隊の司令部では、反転以来、米機による攻撃がピタリと止んだことを不可解に思っていました。

日没までまだ時間があるにもかかわらず、米機は一機たりともその姿を見せていなかったのです。栗田艦隊としては当然ながら米機による追撃があると覚悟していただけに、キツネにつままれたような心境だったことでしょう。

ハルゼーは栗田艦隊がほぼ壊滅したと思い込んでいるだけに、追撃の必要を認めず、栗田艦隊を放置したのです。

空襲の危険を回避できたと見た栗田長官は、17時14分、小柳参謀長に向かい「よし引き返そう」と下令しました。

小柳参謀長は一瞬とまどい、16時に出した電信の返事がまだ連合艦隊司令部から届いていないことを伝えますが、栗田艦長は決然と言い放ちます。

「いいんだ、ゆくんだ」

その揺るぎない決断の一言には、祖国の興亡がこの一戦にかかっていることの重みが宿っていました。

映画やドラマであれば、このシーンこそがレイテ沖海戦における栗田長官の一番の見せ所であることは間違いないでしょう。

このときのことを石田主計長は次のように振り返っています。

「長官は巖(いわお)のように動かず、一言でこのことを決められました。さきの反転も次の再反転もすべて長官一人の方寸(心のなかにあること)より出ました。何事も自信にあふれ、この長官の下でなら死んでもよいと思いました」

栗田長官の決断によって艦隊は再び反転し、レイテ湾目指して進み始めました。結果的にこの決断は敵の虚を見事につき、栗田艦隊にあり得ない奇跡をもたらしました。

- 天佑を確信し全軍突撃 -

再反転してレイテ湾へ向かう栗田艦隊、10月24日21時時点の日米艦隊の動き

『レイテ沖海戦』半藤一利著(PHP研究所)より引用

再反転後、1時間を経過するも米機の来襲はなく、どのような戦況の変化によるものか司令部が計りかねていたとき、18時13分に豊田連合艦隊長官から発せられた電令が届きました。

「天佑を確信し全軍突撃せよ」

連合艦隊司令部の決意を示す有名な電令です。

この電令が発せられた事情については、ふたつの説があります。ひとつは16時発の栗田電を見て激怒した豊田長官が動いたとする説、もうひとつは栗田電が届く前に司令部が動いたとする説です。

正史となる『戦史叢書』では、後者に基づいて記述されています。『戦史叢書』は、武蔵をはじめ栗田艦隊の被害が続出していることを知った連合艦隊司令部は悲壮の感に打たれ、憂色はおおうべくもなかったと記しています。このまま前進を続ければ、栗田艦隊が全滅してしまうかもしれないと司令部は危機感を募らせました。

されど、その際、司令部としてもっとも憂慮されたのは、栗田長官が進撃をやめて引き返すかもしれない、ということでした。

『戦史叢書』には次のように綴られています。

第一遊撃部隊が引き返してしまえば、作戦の再興は困難であり、今まで苦心して進めてきた捷号作戦計画は水の泡となってしまう。もとよりこの計画は無理を承知のうえで、犠牲を覚悟して策定したものであった。従って第一遊撃部隊には何としても予定どおり突入して貰いたかった。そのためには聯合艦隊司令長官の意志が絶対不動のものであることを表明しておく必要があると考えられた。そこで豐田長官は一八一三、捷号作戦全部隊に対し、既述の「天佑ヲ確信シ全軍突撃セヨ」との電令を発した。

栗田長官が、この電信を受け取ったのは18時55分です。すでに再反転から1時間半が経過していました。この電信を栗田長官は、16時に出した一事反転電に対する返事だと思ったと述べています。

ところが実際には「天佑ヲ確信シ全軍突撃セヨ」の電令は、豊田長官が16時発の栗田電を受け取る前に発信したものでした。

時間のズレによって電信が交錯したため、連合艦隊司令部は騒然としました。司令部では16時発の栗田電を「天佑ヲ確信シ全軍突撃セヨ」の電令に対する返信だと受け取ったからです。

そうであるならば、連合艦隊司令部の把握している以上に事態が悪化しているものと推測されるだけに、予断を許しません。

前進か反転かをめぐり、司令部では意見が対立しました。栗田艦隊の窮状を思い、作戦を一事中止にした方がよいとの意見も出たからです。

しかし、高田参謀副長の『重大な決意を持って、「全軍突撃せよ」との命令電を打ったばかりのところでもあり、ここで軽々しく命令を翻すことは断じていけない。今反転を容認すれば今までの努力がすべて水の泡になる』との主張に豊田長官が同意したことで、万難を排しても計画通りに作戦を遂行することが決まりました。

連合艦隊司令部は決然と電信を送っています。栗田電を受信したことを告げ、先の電文(天佑ヲ確信シ全軍突撃セヨ)の通りに突撃せよ、との電令でした。

さらに草鹿参謀長は、この電信だけでは意見具申に対する回答として不十分であると考え、連合艦隊司令部が栗田長官の意見具申にもかかわらず全軍突撃を命じた理由を別電にて説明しています。

「長官が再度突撃を下令されたのは、第一遊撃部隊が引き返すと捷一号作戦の基盤は崩れ、水上部隊突入の機会は二度とないと思われたからである」

連合艦隊司令部は栗田艦隊が引き返すことがないように念を入れて、「突撃せよ」と命じたのです。

実際には栗田長官は連合艦隊司令部が「突撃せよ」の電令を飛ばす前から、すでに再反転していたため、司令部が憂慮する必要などまったくなかったのです。

これら一連の誤解は、栗田長官が再反転の後、すぐにその報告を行わなかったことにも起因しています。栗田長官がレイテに向かいつつあることを知らせたのは、再反転から4時間半も経過した21時45分のことでした。

栗田長官は後に、米軍に再反転が筒抜けになることを恐れ、あえて報告を遅らせたのだと述べています。

栗田長官と連合艦隊司令部との間に生じた誤解は、戦後になって栗田長官への誹謗・中傷へと転じています。

「栗田長官は臆病風に吹かれて反転したが、連合艦隊司令部に尻を叩かれて再反転した」といった事実に反する噂が広がったのです。

ここまでが正史の流れです。ところが、当時、戦艦大和の暗号士をしていた小島清文少尉は著書『栗田艦隊退却す 戦艦「大和」暗号士の見たレイテ海戦』にて、正史の記述は事実とは異なると主張しています。

戦後70年 志の軌跡 第4部 小島清文 <5> 不戦の語り部:中國新聞 より引用

【 人物紹介 – 小島清文(こじま きよふみ) 】1919(大正8)年 – 2002(平成14)年

日本の反戦運動家。台湾台北市出身。海軍兵科予備学生隊を経て少尉に任官。戦艦大和の暗号士としてレイテ沖海戦に参戦。その後、ルソン島での陸上勤務を命じられ、ルソン島の戦いに投じられた。米軍の前に敗北必至となった際、「生きて慮中の辱(はずかしめ)を受けず」との「戦陣訓」に背き、あえて投降の道を選んだ。戦後、復員を果たすと石見印刷の専務取締役兼主筆となり、『石見タイムズ』を創刊し、編集紙面の責任者を務めた。還暦を迎えたことを折りに、後世に自分たちと同じ思いをさせず、戦争のない世界を作るために不戦と平和のために活動することを決意し、反戦活動を始めた。栗田艦隊の謎の反転について、当時大和に乗艦していた経験から真相を綴る書籍を出版し、反響を呼んだ。

- 正史とは異なる証言 -

一連の騒動が電文を介して起きているため、大和の暗号士として暗号化された重要電文をすべて見られる立場にあった小島少尉の証言には、重みがあります。

小島少尉によると、問題の16時発の栗田電を連合艦隊司令部宛に送信するように通信参謀から受け取ったときには、17時半を過ぎていたとのことです。

電文の冒頭には「一YB第二四一六○○番電」と記されていました。24日の16時00分に発信したという意味です。

栗田艦隊司令部では反転か否かをめぐって議論が為されていたため、電文には「一六○○番電」と表記されてはいるものの、一事反転の結論が出るまでに時間を要したものと小島少尉は推測しています。

『戦史叢書』では「一六○○番電」を16時00分に発信されたものと解釈した上で時系列を追っています。しかし、実際に何時に発信されたのかまではわかりません。

この栗田電の発信時間が変わってくると、その後の出来事の意味づけも大きく変わってきます。

「一時退避」を告げる電文を知った電信室では一同が安堵し、久しぶりに笑いがこぼれたと小島少尉は綴っています。さらに「一時退避」とはいっても、それが事実上、レイテへの突入を止めて引き返すことを意味していたと、当時感じたままに記しています。

当時の日本軍では「退却」のことを「転進」、あるいは「一時退避」と表現するのが当たり前でした。一般的な用法はともかく、軍隊用語で言うところの「一時退避」の意味するところは、たいていの場合「退却」だったのです。

ところが連合艦隊司令部から「天佑ヲ確信シ全軍突撃セヨ」の電令を受け、事態は一変します。艦内は異様な緊張感に包まれ、小島少尉は栗田長官らが指揮をとる艦橋へと呼び出されました。

そのときの様子を小島少尉は次のように書き留めています。少々長いものの重要な証言のため、そのまま引用します。

艦橋に入ると、都築中尉が、「長官がお呼びだ」と私に告げた。

「暗号士、参りました」

私は艦橋左端の席に座り前方をじっと見つめている長官の後ろから声をかけた。栗田長官

はゆっくりと私の方をふりむくと、

「暗号士か、今の電報は、こちらが打った電報を見た上で寄越したものか、どうか?」

とたずねた。幕僚たちが一斉に私を見た。私はとっさに、こちらが打電し終わったのが六時前後で、連合艦隊の発信時刻は一八一五

だからその間は十五、六分だ。ぎりぎりだが、連合艦隊司令部には仕事の早い高橋重行少尉

(東大出身)もいる、司令部が当艦隊からの電報を翻訳し、それを見た上で起草し暗号電報

に組んでも短文だからまにあう、と判断した。それにこちらの電報も見ないで「突撃命令」

が出るはずもない、という思いが頭をかすめた。この判断は、結果的には後述するように間

違っていたのだが、私もその時、冷静さをうしなっていたのであろう。「時間的に見て、こちらの電報を見た上で打ったと思います」私は、やや間をおいて答えた。

「そうか……わかった。ご苦労だった」

長官はしばらく何か考えているふうだったが、おちついた声でそういうと、また前方に眼

を向けた。参謀たちは黙然と誰ひとり口もきかず、みじろぎもしなかった。私は長官の後ろ

姿に敬礼すると、ふたたび艦橋を後にして暗号室にもどった。艦隊はやがて再反転しサンベルナルジノ海峡を突破し、レイテ湾に突入すべく死出の旅路

についた。兵たちの顔から笑いが消え、その表情は氷りっいたようにこわばっていた。栗田

艦隊はそれまでの反転の遅れをとりもどすように速力をあげ、その振動で艦内はみしみしと

不気味な音を立てていた。(略)『栗田艦隊退却す 戦艦「大和」暗号士の見たレイテ海戦』小島清文著(光人社)より引用

小島少尉は正史を真っ向から否定しています。栗田艦隊は17時15分には再反転していた、したがって連合艦隊司令部から「全軍突撃」の電令を受けたときには、反転からすでに1時間半が経過していた、これが正史です。

ところが小島少尉は「全員突撃」の電令が届いたときには、栗田艦隊はまだ再反転していなかった、レイテに背を向けたまま進んでいたと証言しています。

つまり、栗田艦隊が再反転を遂げたのは、「全軍突撃」の電令を受けた後だったと主張していることになります。

小島証言が正しければ、栗田艦隊の一時反転の真相は正史と大きく異なることになります。

著書のなかではさまざまな傍証も上げられており、説得力があることはたしかです。ただし、小島証言を嘘だと指摘する生存者もいるだけに、真相はやはり闇のなかといえそうです。

客観的証拠となるはずの「戦闘詳報」も、実は相反する記述が為されています。「大和戦闘詳報」には「1715再反転」と記されていますが、「第一遊撃部隊戦闘詳報」には「突撃電を見てから反転した」とはっきり記載されています。

こうなると、どちらかの戦闘詳報が勘違いをしているか、記述ミスをしている、あるいは意図的に虚言を記したと考えるよりありません。問題は戦史を書くにあたり、どちらにより信頼をおくかです。

正史となる『戦史叢書』の編纂(へんさん)者は、その信想性を「大和戦闘詳報」に求めました。その後の時系列に沿った記述は「大和戦闘詳報」に基づいています。

この一件に限らず、戦史には少なからぬ配慮が働いているといわれています。生存者が多ければなおさらです。祖国のために命を賭して戦った人々の名誉を守ることは、日本的な観念に照らし合わせれば美徳といえそうです。

シブヤン海の海戦後の栗田艦隊の反転と再反転を、栗田長官の英雄譚(たん)として見るかどうかはともかく、この決断がひとつの奇跡を生んだことは間違いありません。

当初から成功は困難と見られていた捷号作戦が、連合艦隊司令部がまさに思い描いたような成功に向けて、大きな一歩を踏み出したのです。

半藤一利著レイテ沖海戦を熟読させていただいた者です。結果的には回避運動及び反転退避によって

各艦の残燃料を考えた末の反転だったと私は考えます。情報連携の欠如及び航空援護なしが反転原因の

一つでもあり、旗艦「愛宕」の被雷にて帰還を「大和」に移して、栗田艦隊司令部と1部隊の司令部が

大和の艦橋に有る為の混乱と重油の海を泳いだ栗田指令の疲労と数々のマイナス要因がレイテ湾を目の前に

突入のチャンスが永遠に絶たれた結果になったと考えます。私的に論じて申し訳有りません。