第2部.レイテ沖海戦から地上戦まで、かく戦えり

第3章.レイテ陸上戦 2.リモン峠の戦い

マニラのあるルソン島での決戦準備を進めていた第14方面軍に対し、大本営の作戦変更により、南方軍を通して突然レイテ決戦の下命が為されたいきさつについては、前回紹介しました。

今回より、レイテ決戦の具体的な経過について追いかけます。

目次

1.米軍、ついにレイテ上陸を果たす

レイテ島に上陸中の米軍

レイテ島の戦い:wikipedia より引用

満を持した米軍のレイテ島上陸は、10月20日に敢行されました。前回でも詳説したとおり、大本営は台湾沖航空戦にてハルゼー率いる米機動艦隊が壊滅したと信じ切っていたため、米上陸軍は敗残兵に過ぎず、せいぜい3個師団程度と見積もっていました。制空権を失った状況でレイテに3個師団を投入したところで、日本陸軍によってすぐに全滅に追い込めるものと楽観していたのです。

では、実際はどうだったのでしょうか?

レイテに押し寄せたマッカーサー軍の陣容は、大本営の予想をはるかに超える壮大なものでした。

ウォルター・クルーガー中将指揮の上陸部隊は約10万(最終的には20万)の兵員を揃え、武器弾薬や食糧を満載した輸送船420隻に分乗していました。これらの輸送船を護衛するキンケード中将の指揮する第77機動部隊は護衛空母18隻を従え、戦艦や巡洋艦などの戦闘艦艇157隻、給油艦や病院船などの特務艦艇も同じく157隻を数える史上空前の大部隊を擁していたのです。

ウォルター・クルーガー:wikipedia より引用

【 人物紹介 – ウォルター・クルーガー 】1881年 – 1967年

アメリカの軍人。最終階級は陸軍大将。陸軍士官学校を卒業しておらず、一兵卒から大将に昇進した最初のアメリカ軍人となる。開戦後は第6軍司令長官としてカートホイール作戦の主軸となり、ニューギニアの戦いおよびフィリピンの戦いにおいて日本軍と戦った。フィリピンの戦いではレイテ、ミンドロを経てルソン島へと日本軍を追い詰めた。終戦後は日本に進駐して占領行政の一翼を担う。引退後に数々の家族の不幸に襲われ、穏やかな晩年ではなかった。

マッカーサー元帥とクルーガー大将

『フィリピンの戦い (太平洋戦争写真史) 』西本正巳著(月刊沖縄社)より引用

さらに、それら上陸軍の背後には、大本営が壊滅したと思い込んでいるハルゼー提督率いる第3艦隊が控え、無傷のまま正規空母17隻を従えていました。

圧巻を誇る米上陸軍に対し、レイテを守る日本軍は第16師団を中心とする2万人のみです。しかも台湾沖航空戦での惨敗により航空機のほとんどを失った日本軍には、米軍上陸時を狙い澄まして航空機を飛ばす余力さえ残っていません。大本営の思惑とは裏腹に、制空権を失ったのは米軍ではなく日本軍の方でした。

米軍はレイテ島東岸のタクロバン、さらにその南方約27キロに位置するドラッグ、レイテ島南端のパナオン島地区に分かれ、上陸を開始しました。

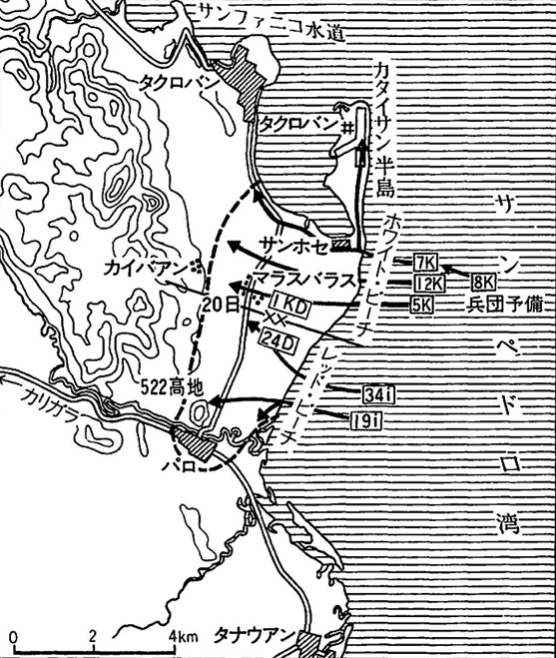

【 タクロバン地区の米軍上陸作戦図 】

レッド・ビーチから上陸した米24Dだけは待ち伏せた日本軍によって大損害を受けた。

『レイテ戦記(一)』大岡昇平著(中央公論新社)より引用

もとよりわずか2万の兵力のみで、10万を超える米上陸軍とまともに戦えるはずもありません。さらに制空権は米軍に完全に掌握され、激しい艦砲射撃とともに空爆が加えられては海岸線で抵抗を続けることなど到底不可能です。

艦砲射撃や空爆の凄まじさについて、『レイテ戦記』では次のように綴られています。

彼等はヤシの丸太の粘土で固めた砲台が、土台ごと吹き飛ぶのを見た。ヤシの並木が根元から燃え、梢から仕掛花火のように焔を吹き上げるのを見た。隣にいた戦友が全然いなくなり、気がつくと彼自身も大腿の肉がそがれていたりした。ある者は胸に手を当てて眠るような恰好で横たわっていた。頬をくだかれ、限球が枕元に転がっている死体もあった。首がない者もいた。手のない者、足のない者、腸が溢れて出ている者、想像を絶したこわれ方、ねじれ方をした人間の肉体がそこにあった。

『レイテ戦記(一)』大岡昇平著(中央公論新社)より引用

上陸を阻止しようと海岸線に陣を構えていた第16師団は、米軍による想定外の激しい艦砲射撃と空爆を受け、わずか1時間ほどの戦闘の後に内地の密林に撤退するよりありませんでした。米軍の記録にも、水際での抵抗はほとんど受けなかったと記されており、マッカーサーの回想録には「レイテ島の上陸はほかの戦線と比べるとよほど楽だった」と綴られています。

ただし、タクロバンのレッドビーチに上陸した米歩兵第24師団だけは例外です。米軍の上陸地点を狙う野砲兵第22連隊第2大隊及び歩兵第33連隊は、第一波から第4波までの米上陸軍はあえて見逃し、次に米19連隊の第1大隊を乗せた上陸用舟艇が水際2キロまで近づいたところで一斉に砲門を開きました。

すでに第4波までの軍がなんら抵抗を受けることなく上陸を果たしていたため、続く第5波となる米軍にしても、まさか自分たちが攻撃を受けるとは思っていません。予期せぬ日本軍の砲撃を受け、米19連隊はたちまちパニックに陥りました。

至近距離からの砲撃は次々に命中し、4隻の上陸用舟艇が海中に没しています。師団司令部を含め、この砲撃によって米軍側に多くの死傷者が出ました。

このレッドビーチでの砲撃が、米上陸軍に対して日本軍が見せた唯一の反撃です。

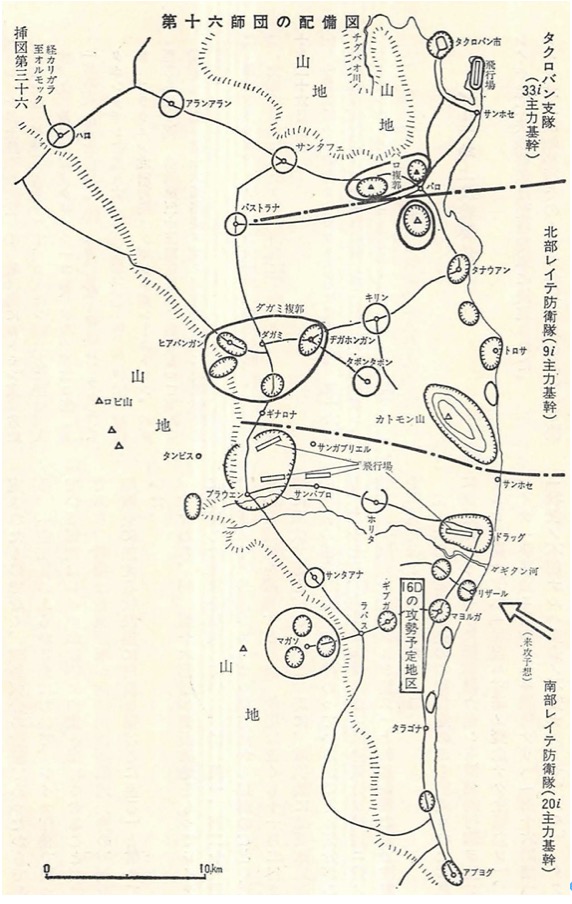

米軍上陸時の第16師団配置図

『捷号陸軍作戦〈1〉レイテ決戦』防衛庁防衛研修所戦史室 (編集) 朝雲新聞社出版 より引用

2.道化者を英雄にした「私は帰ってきた」のひと言

約束通りフィリピンへの帰還を果たしたマッカーサー(10月20日)

レイテ島の戦い:wikipedia より引用

この日の午後3時にはマッカーサーが幕僚を引き連れ、膝まで水に浸かりながらタクロバンの海岸に上陸を果たしました。このシーンは映画撮影もされており、ひときわ有名です。撮影にあたってマッカーサーは何度かNGを出し、その度に上陸をやり直したと言われています。

歓迎するフィリピン人ゲリラ部隊に対し、マッカーサーは「私は帰ってきた」の名台詞を投げかけました。その声は放送され、多くのフィリピン人に感動を与えます。日本軍に追われ「アイ・シャル・リターン」の言葉を残してコレヒドール島を去ってから2年7ヶ月後、マッカーサーはついに、そのときの誓約を果たしたのです。

今日では有名な ”I shall return” の言葉ですが、戦時中の意味合いは全く異なります。部下を見捨ててさっさとフィリピンを脱出したマッカーサーの評判はすこぶる悪く、 ”I shall return” は米国内でも笑い話の一つとして語られるほどでした。

軍人としての誇りを傷つけられたマッカーサーとしては、なんとしてもフィリピンを奪い返し、”I shall return” の言葉を成就させる必要がありました。陸軍が主張するフィリピンを通り越して台湾を直接攻める案をよしとせず、マッカーサーがあくまでフィリピンにこだわったのは、自分自身のプライドを保つためであったともいえます。

フィリピン奪還によってマッカーサーの評価は、道化者から英雄へと一気に様変わりすることになりました。

3.第16師団に課せられた絶望的な戦い

上陸を果たした米軍は第16師団を次々と撃破し、破竹の勢いでカリガラ平野へと進出した。

『フィリピンの戦い (太平洋戦争写真史) 』西本正巳著(月刊沖縄社)より引用

上陸を果たした米軍はタクロバンやドラッグの飛行場制圧を計りながら、カリガラ平原を目指しました。第16師団は飛行場周辺などに陣地を築き、米軍に抵抗しましたが、兵力や火力の差は如何ともしがたく、次々に米軍に撃破されていきました。

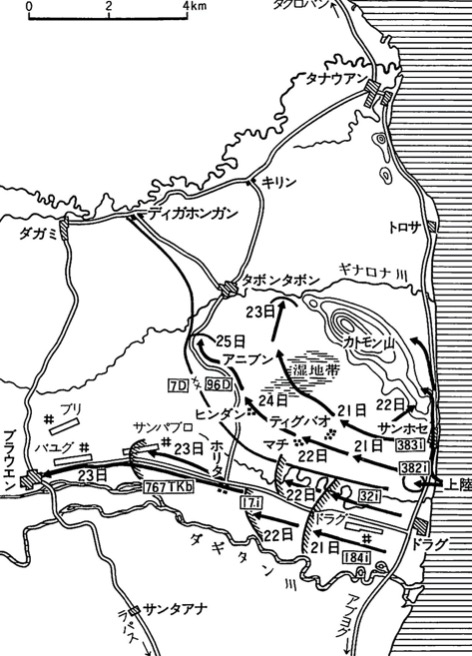

【 ドラグ、ブラウエン地区の米軍の作戦 】

上陸した米軍によって日本軍の造営した飛行場は次々に奪われた。

『レイテ戦記(一)』大岡昇平著(中央公論新社)より引用

前回でもふれたとおり飛行場をいくつも造ったために、その飛行場を守るために兵を分散しなければならず、第16師団は不利な戦いを余儀なくされました。

飛行場建設の代わりに、上陸軍に対する備えを充実させていたならば、第16師団の戦いぶりはまったく違ったものになっていたはずです。たとえば硫黄島のように内陸部に縦深陣地を築いてさえいれば、少ない兵力でも持ちこたえられたことでしょう。

そのことはまさに、更迭された黒田司令長官が大本営に対して提言したきたことです。第16師団の悲劇は、大本営の命じるままに、上陸軍に対する備えがほとんどないまま戦場へと駆り出されたことに始まっています。

総兵数からしても兵装からしても、地の利を活かせない状態で第16師団が米上陸軍にまともに抗うことは困難でした。

日本軍の砲弾を易々と跳ね返してしまうM4戦車、三連射迫撃砲弾など、中国戦線で戦ってきた第16師団の将兵にしてみれば初めて目にする強力な兵器の数々に為す術もありません。さらに付近一帯を丸裸にするほどの激しい空爆が第16師団に襲いかかり、屍ばかりが積み重なっていきました。

第16師団の将兵は行き場を完全に失っていました。米軍の攻撃に立ち向かっても地獄、密林に逃れても地獄です。密林にはフィリピン人ゲリラ部隊が待ち伏せしており、日本の敗残兵を見つけると情け容赦なく襲いかかりました。

フィリピンの子供にチョコレートを与える米兵。日本軍圧制下に苦しむフィリピン人にとって米軍は解放軍だった。

『フィリピンの戦い (太平洋戦争写真史) 』西本正巳著(月刊沖縄社)より引用

他の東南アジア諸国では解放軍として歓迎され、地元民による積極的な協力を得られた日本軍ですが、フィリピンでは真逆です。フィリピンでは米軍こそが解放軍であり、日本軍は侵略者に過ぎません。フィリピンの地元民は米軍に協力を惜しまず、日本軍を敵と見なして攻撃してきました。

そのため第16師団は米軍とフィリピン人を相手に戦わざるを得ず、その結果、わずか10日の間に 1万人以上が戦死を遂げたのです。

残る兵は5,000名ほどです。もはや弾薬も底をつき、刀折れ矢尽きた第16師団ですが、牧野四郎師団長は残存兵に対して、次のように訓示しています。

「余が敵弾に倒れたる時は、余が肉を食らい、その血をすすりて糧となし」、それでもレイテを死守せよ、と。

第十六師團司令部 より引用

【 人物紹介 – 牧野四郎(まきの しろう) 】1893(明治26)年 – 1945(昭和20)年

昭和初期の軍人。最終階級は中将。歩兵第29連隊長、陸軍予科士官学校長などを歴任。士官学校離任時 「花も実もあり、血も涙もある武人たれ」と訓辞したことは有名。人格者として知られ、「小西郷」と呼ばれた。第16師団長としてレイテの戦いを指揮。圧倒的な戦力差があるにもかかわらず、様々な作戦を駆使することで師団を長期に渡り存続させた。終戦直前、師団壊滅の責任をとり自決。

凄まじい執念のもと、第16師団は絶望的な戦いを続けました。

しかし、レイテの戦況をマニラの第14方面軍や南方総軍は、まったくと言ってよいほど掴めていませんでした。第16師団の通信機器が米軍の攻撃によって故障し、通信が完全に途絶えていたためです。

レイテ決戦へと舵が切られた10月23日には、すでに第16師団は各地で苦戦を強いられていましたが、大本営にしても南方総軍にしても未だ楽観ムードに包まれ、レイテに上陸した米軍は2個師団程度に過ぎないのだから、第16師団が防いでくれているに違いないと高を括っていました。

だからこそマニラ経由で精鋭部隊を送り込み、米軍の息の根を止めようと謀ったのです。まさか米軍が20万ほどの大軍でレイテに押し寄せ、第16師団が全滅の危機に瀕しているなどとは、夢にも思っていません。

レイテの守備を統轄する鈴木中将率いる第35軍にしても同様です。第16師団の置かれた惨状には、まったく気がついていません。

鈴木中将にもたらされたのは、10月25日、サマール島沖海戦において栗田艦隊が多数の米空母を撃沈し、レイテ湾に攻め入ったとする情報でした。

栗田健男:wikipedia より引用

【 人物紹介 – 栗田健男(くりた たけお) 】1889(明治22)年 – 1977(昭和52)年

大正-昭和時代の軍人。最終階級は海軍中将。駆逐艦水雷長、駆逐艦長を歴任後、駆逐艦司令、水雷戦隊司令官を務めた。ミッドウェー海戦では攻略部隊支援隊として参加。重巡「最上」と「三隈」の衝突後、この2隻を置き去りにして撤退行動を続けたことが問題とされた。ただし、大本営の指示にも問題があり、栗田を擁護する論も多々あり。レイテ沖海戦では事実上の主力部隊となる第一遊撃部隊を指揮し、レイテ湾突入を目指すも、謎の反転を遂げたことで激しい批判にさらされた。反転については現在まで様々な論がある。「言い訳はするな」を信条とする栗田は、反転については黙したまま一切語らなかった。レイテ沖海戦後は終戦まで海軍兵学校校長をつとめる。戦後、職業軍人であったことから公職追放を受けた。軍人恩給の支給が停止されていた期間、通常であれば収入を絶たれた帝国海軍の将官クラスには多くの人から支援がなされるが、栗田については支援は一切なかった。晩年まで多くの批判の声にさらされたが、寡黙を貫いて逝く。

その直後に栗田艦隊がレイテ湾突入を断念して退却したとは知らず、制海権も制空権も日本軍が有しているからにはマッカーサーを生け捕りにできるに違いないと、未だに胸を躍らせていました。

それでも貧弱な通信環境のなか、米軍が北進しているという断片的な情報だけはもたらされ、第16師団が優勢でない戦況にあることは認識していました。

鈴木中将にも何かおかしいという一瞬の疑念は生まれたものの、山下将軍から派遣された作戦参謀の朝枝少佐がマニラからセブに飛来し、第1師団と第26師団が予定より早くオルモックに上陸するという朗報をもたらすと、再び楽観ムードに包まれました。

レイテ沖海戦にて連合艦隊が敗れた事実は、鈴木中将にはあえて伏せられました。山下将軍らは連合艦隊が壊滅したことを知っており、制空権を米軍に奪われた今、マニラから師団を送ろうとも無傷で到着することは不可能であることを十分に理解していました。されど、そのことを正直に鈴木中将に伝えてしまうと、レイテの戦いが勝ち目のない戦いであることを自覚させるだけです。

元部下であっただけに、山下将軍は鈴木中将の性格をよく知っていました。勝てると思い込んだ方が善戦をするに違いないと判断し、真実を伏せる配慮が為されたのです。

そのような切羽詰まった状況にあるとは露知らず、鈴木中将は第1師団と第26師団が到着するのであれば、第16師団と合流することで10日もあればタクロバンを奪還できるだろうと安易に考えていました。

4.第1師団がつかんだ幸運

鈴木中将が心待ちにしていた第1師団がマニラを発ったのは11月1日の朝です。荒れ狂う暴風雨のなか4隻の大型輸送船に第1師団1万1千人が分乗していました。この頃はまだ、6隻の駆逐艦と4隻の海防艦が輸送船団を護衛するだけの余裕が、日本軍にもありました。

第1師団は「第1」の名が示すように、日本陸軍きっての精鋭部隊です。通称を「玉」師団と言い、北満から上海・マニラ経由でレイテに送り込まれたエリート部隊でした。

制空権がない状態で無事にレイテに上陸できるか危ぶまれた第1師団ですが、航海は思いの外順調に進み、オルモックに上陸を果たします。

米軍は日本軍がルソン決戦の準備を進めていると考えており、米軍が圧倒的に優勢なレイテに増援部隊を送ってくるとは予想もしていませんでした。そのため、第1師団の輸送に気づくのが遅れ、無傷のままオルモック上陸を許してしまったのです。

米軍が気づき、オルモックを空爆したのは、第1師団の大半が上陸を果たした後でした。その際、輸送船能登号が撃沈され、揚陸中の軍夫172名と軍馬30頭あまりが失われています。

それでも兵員と装備はほとんど無傷であっただけに、レイテの戦いを通して第1師団はもっとも幸運な師団と言われています。

では、その幸運は何がもたらしたのでしょうか?

戦後になり、第1師団がほぼ無傷でオルモックに上陸を果たせた背景が判明しています。ひとつは米軍によるタクロバン飛行場の整備が遅れ、まともに使える状況にはなかったこと、もうひとつは神風特攻隊の存在でした。

レイテ沖海戦で初めて投入された神風特攻隊は、米機動艦隊を震え上がらせました。神風特攻機を警戒するあまり、米艦上機は艦隊から離れることができず、常に釘付けの状態におかれました。そのため、第1師団の輸送に気がつくのが遅れたのです。

神風特攻隊による尊い犠牲こそが、間接的に第1師団をほぼ無傷のままレイテに送り届けるという奇跡をもたらしたといえます。

第1師団以降は常に米軍の監視の目が光っていたため、兵員や装備・食糧などの大半が輸送の途中で海中に沈められました。山下将軍が危惧したことが、現実になったのです。

5.決戦、リモン峠!

その1.カリガラ平野目指して

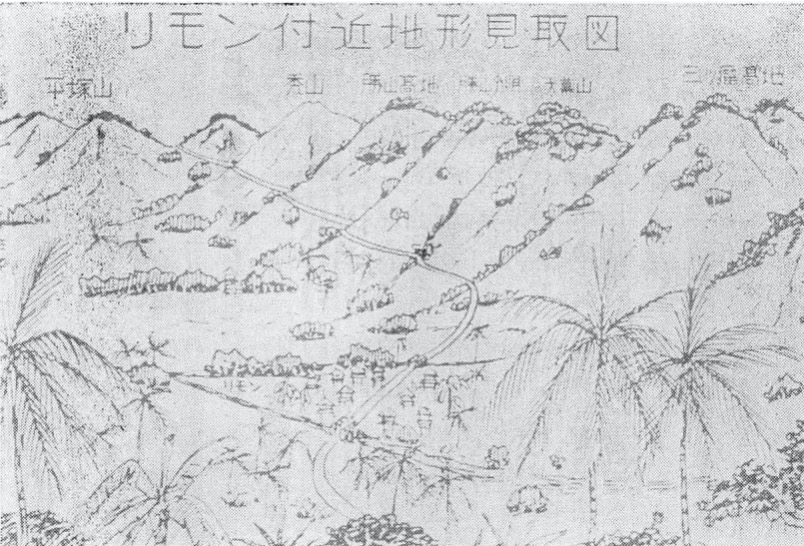

第1師団が残したリモン付近地形見取図

『捷号陸軍作戦〈1〉レイテ決戦』防衛庁防衛研修所戦史室 (編集) 朝雲新聞社出版 より引用

上陸を果たした片岡薫師団長率いる第1師団に下された命令は以下のとおりです。

一、玉兵団(第一師団)はすみやかにカリガラ平地に進出させ、該地に拠点を占めさ

せると共に、機をみて、敵を攻撃、レイテ島より敵軍を駆逐する。

広大なカリガラ平野は、レイテ島で最も重要な地域でした。もともと米軍がレイテ島を狙ったのは、カリガラ平野に飛行場を建設し、ルソン島攻略の足がかりとするためです。

米軍のカリガラ平野進出を阻み、米上陸軍を壊滅させることが第1師団に与えられた任務です。

片岡薫:wikipedia より引用

【 人物紹介 – 片岡薫(かたおか ただす) 】1894(明治27)年 – 1963(昭和38)年

昭和前期の陸軍軍人。最終階級は中将。陸軍大学校を卒業後、東京帝国大学法学部政治学科にて学ぶ。第104師団参謀長として日中戦争に出征。近衛騎兵連隊長、近衛捜索連隊長などを歴任後、騎兵第3旅団長に就任、満州に駐屯した。昭和19年、第1師団師団長としてレイテの戦いに参戦。圧倒的な戦力を誇る米軍と死闘を展開し、50余日にわたってリモン峠を守り抜く。800人の生存兵と共にレイテからセブへの脱出に成功。セブ島にて米軍と戦い、終戦を迎える。レイテで戦った師団を率いる師団長のうち、唯一生き残り、本土の土を踏んだ。レイテ戦における退却の際、自ら軍刀を抜いて邪魔な木の枝を切る一方で、負傷した副官に対して松葉杖を作り、寝ている時の用便の世話までしたことから、副官を感激させた逸話は有名。

第1師団に続いて上陸することになっている第26師団が脊梁山脈を突破してタガミ付近に進出し、第1師団正面の敵を側面より攻撃する手はずになっていました。

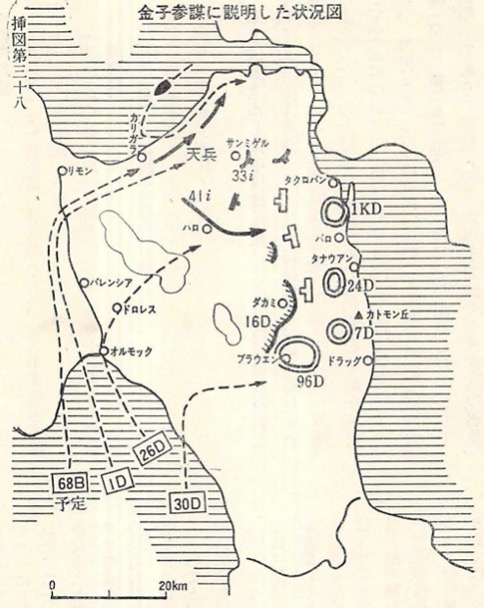

第35軍が描いたカリガラ平野制圧の計画図

『捷号陸軍作戦〈1〉レイテ決戦』防衛庁防衛研修所戦史室 (編集) 朝雲新聞社出版 より引用

出発に先立ち、片岡師団長は「もし敵が先にカリガラ平野に進出しており、リモン峠で会戦を余儀なくされた場合、師団の進退はどうすればよいか? その際、第26師団とはどの地点で合流すべきか?」との質問を鈴木中将に投げかけています。

それに対して鈴木中将は言葉に詰まり、「リモン山脈あたりに戦場が移ろうなどとは、軍においては考えたこともない。敵はまだタクロバンとその近くにいる」と答えたとされます。

この受け答えからしても、第35軍は米上陸軍と第16師団の戦況を把握していなかったことが明白です。

実際には東海岸に位置する5つの飛行場は10月26日までに米軍にすべて占領され、30日には第16師団に属する歩兵第33連隊が全滅、第16師団の防衛体制はすべて崩壊し、残存部隊は脊梁山脈へと退いていました。もはやカリガラ平野は米軍の制圧下に落ちていたのです。

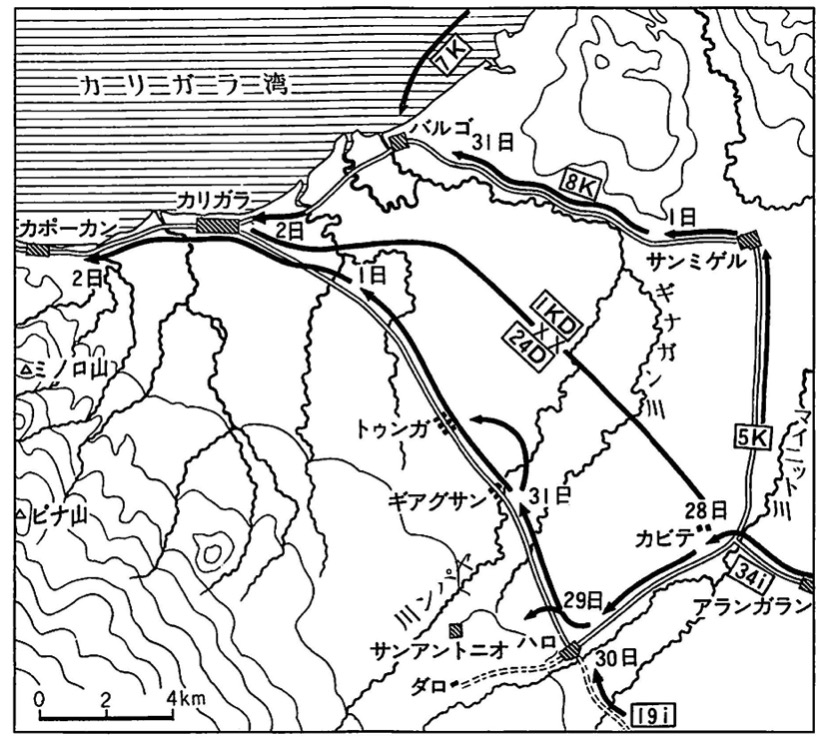

【 カリガラ地区の米軍作戦 】

上陸後、米軍は日本軍の予想をはるかに上回る速度で瞬く間にカリガラ平野へと進出した。

『レイテ戦記(一)』大岡昇平著(中央公論新社)より引用

斥候(せっこう=敵の様子を探る者)を出すなど戦況の把握を怠ったことは、日本軍の戦略を誤らせる結果を招きました。情勢判断が甘かったのは、台湾沖航空戦での海軍の過大な戦果誤報に踊らされたためです。

片岡中将率いる第1師団は11月3日にカリガラ平野を目指し、北進を開始しました。鈴木中将の言葉が真実であれば、このままリモン峠を一気に越えてカリガラ平野に突入できるはずです。

ところが翌朝の夜明け頃、リモン峠の急坂に差しかかったあたりで師団の行き手を阻むように敵の砲弾が落ちだしたことを受け、第1師団の将兵は不吉な予感に苛(さいな)まれました。

けして生やさしい砲撃ではありません。第1師団の進む道の両側に生い茂っていた木々は米軍の砲撃によって吹き飛ばされ、辺り一面が土煙に覆われるほどの激しさです。

そのことは、敵の砲撃部隊がすでにリモン峠の近くにまで進出していることを意味していました。

米軍の荷物運搬を手伝うフィリピン人。米軍が素早く進軍できたのは、多くのフィリピン人が荷物運搬や道案内などに積極的に協力したからでもあった。

『フィリピンの戦い (太平洋戦争写真史) 』西本正巳著(月刊沖縄社)より引用

鈴木中将が自信たっぷりに語ったように第16師団がカリガラ平野で敵軍を抑えてさえいれば、敵の砲撃部隊がリモン峠まで進出できるはずもありません。ということは、カリガラ平野を守っていた第16師団は、すでに壊滅したと考えるよりありません。

そのことを証明するかのように、山を下りてくる第16師団の敗残兵とすれ違います。呼び止めて話を聞いてみると、案の定、部隊の敗走を匂わせる情報ばかりです。局所的な敗退の情報が戦局の全てを表すわけではないものの、もはや希望的観測を持ち続けることは不可能でした。

米軍はいち早くカリガラ平野を制圧し、オルモック目指してリモン峠へ押し寄せていることは、もはや疑いようがありません。

しかし、日本軍の予想をはるかに凌ぐ早さで米軍が進軍を続けていることがわかったとしても、第1師団は命じられた任務の完遂を目指すより他に選択肢はありませんでした。

第16師団が壊滅した今、第1師団のみでカリガラ平野に展開する米軍を駆逐することには相当な無理があります。それでも命じられた以上は実行するよりなく、そのために生死を度外視して挑むのは当然のことでした。

カリガラ平野に進出するためには、まずはリモン峠に進撃してくる米軍を打ち破るよりありません。

リモン峠の南の渓谷に戦闘司令部が設けられ、この地を拠点にリモン峠にて、第1師団と米軍との熾烈な戦闘が開始されました。

その2.戦力差を埋めた地の利

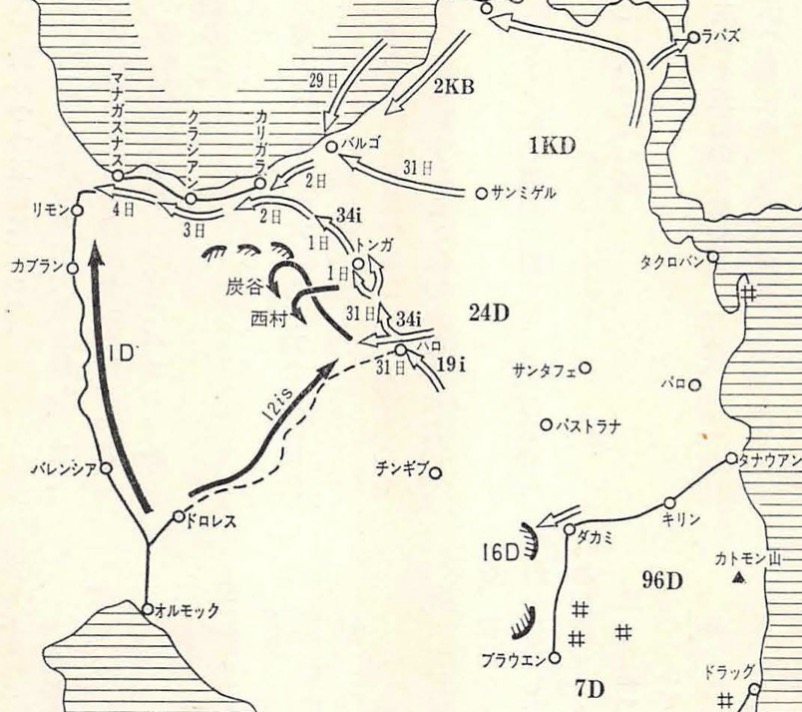

10月29日から11月4日までの米軍作戦図

『捷号陸軍作戦〈1〉レイテ決戦』防衛庁防衛研修所戦史室 (編集) 朝雲新聞社出版 より引用

当初、予定していた戦略とは大きく異なり、リモン峠にて米軍と対峙することになった第1師団ですが、頂上付近で米軍とぶつかったことは、思わぬ地の利をもたらしました。

総兵数と装備において日本軍を圧倒していた米軍ですが、リモン峠の道幅は狭く、曲がりくねっていたため、火力に劣る少数の第1師団であっても、地の利を活かすことで互角以上に戦うことができたのです。

険しい稜線が北方に連なり、南はゆるやかな山稜、さらにリモン川の谷間があるという複雑な地形ゆえに様々な戦術を駆使することで、装備兵力の圧倒的な差を埋めることが可能でした。

この巡り合わせは、日米双方の偶然の要素によってもたらされたものです。もし、第1師団のオルモック到着が数日早ければ、第1師団はすんなりカリガラ平野に進軍できたことでしょう。

そうなっていれば、第1師団は米軍の大部隊を相手になにひとつ遮るものがない平野で戦うよりなく、米軍の圧倒的な戦力の前に数日で壊滅したことは間違いありません。

また、米軍側にも誤算があり、リモン峠への進軍が二日ほど遅れています。日本の増援部隊がカリガラに到着するとの情報がもたらされたためです。結果的に誤報でしたが、この情報があったためにリモン峠への部隊の振り分けが遅れ、ほんのわずかな差で第1師団の先鋒を務めた佐倉の第57連隊が米軍より先にリモン峠の頂上に到達し、陣を張ることができたのです。

もし、頂上を先に米軍に抑えられていれば、リモン峠での地の利は失われたことになり、第1師団は早々に敗退したことでしょう。

繰り返しますが戦力の差は明らかでした。第1師団の兵力は、およそ1万3千です。対する米軍は2個師団半で5万の兵力を擁していました。第1師団の持っていた大砲は27門ですが、米軍は160門以上です。

さらに、制空権は米軍の手にあり、米軍の地上部隊はいつでも航空勢力による支援を仰ぐことができました。

これだけ圧倒的な戦力差があっては、もはやまともな戦闘が成り立つと思う方がどうかしています。

しかし、驚くべきことに第1師団はリモン峠で米軍を食い止め、50余日にわたり一歩も退くことなくリモン峠を死守したのです。

6.第1師団はなぜ崩壊したのか

リモン峠に米軍の戦車が現れると、日本兵は地雷を抱いて突撃して果てた。リモン峠の戦いでは米軍の圧倒的な火力を前に、日本軍は肉弾で応戦した。

『フィリピンの戦い (太平洋戦争写真史) 』西本正巳著(月刊沖縄社)より引用

その1.破断界に至った本当の理由

日本軍の予想外の奮戦に、米軍の指揮官も惜しみない賛辞を送っています。米軍は幾度も突撃を繰り返しましたが、その度に第1師団は跳ね返し、「首折り峠」の稜線の争奪をめぐり激しい白兵戦を展開しました。

その間、第1師団の将兵を支えたのは、もう少し耐えれば友軍がカリガラ湾に逆上陸して米軍を追い払ってくれるはず、との希望でした。前線の兵士たちはレイテ沖海戦で連合艦隊が勝利したとの情報を信じ切っていました。連合艦隊がすでに壊滅し、逆上陸など望みようもない状況に陥っているとは知らず、制海権と制空権を日本海軍が有している以上、まもなく友軍の救援部隊が到着するに違いないと信じ、今日耐えれば明日には助けが来るかもしれないと、希望を繋いでいたのです。

そうしてリモン峠の戦いが始まってから50余日後、第1師団はついに破断界に達します。「破断界」とは元々は物理用語で、圧力に耐える限界に達したときに、突然壊れるその限界点を指しています。砲兵科出身の参謀が使い始めた比喩ですが、レイテの戦いでは盛んに用いられました。

地の利はあっても装備と兵力の差はいかんともしがたく、第1師団がいずれは破断界に達することは仕方ないこととはいえ、破断界に至った経緯を追いかけてみると、大本営から派遣された参謀たちによる無謀な命令にこそ問題があったことがわかります。

11月19日、第14方面軍に派遣されていた参謀の一人がリモン峠の師団戦闘司令所を訪れ、新たな作戦命令を伝えてきました。

玉兵団ハ前命令ニ拘ラズ、全力ヲ以テ速カニ『クラシアン』、『マナガスナス』附近ノ敵ヲ海上ニ排携撃滅スベシ。

この命令の意味するところは明らかです。いつまで経ってもリモン峠で敵の南下を防いでいるだけの第1師団の戦いぶりに業を煮やした参謀たちが、カリガラ平野に進出せよと催促したのです。

この命令は大きな矛盾をはらんでいました。この時点で、次章で紹介するブラウエン飛行場奪還作戦が軍の作戦として正式に決定しています。この作戦を成功させるためには、リモン峠で敵のオルモックへの南下を食い止める必要があることは明らかです。

たしかに第1師団に与えられた当初の任務はカリガラ平野の制圧ですが、軍の作戦が現状に合わせてブラウエン飛行場奪還に移った以上、今さらカリガラ平野への進出を促すのは矛盾しています。

しかし、命令されたからにはカリガラ平野への進出は従うべき義務として第1師団を拘束しました。もたもたせずに攻撃せよと催促されたのでは、第1師団の名誉にも関わることでした。

では、なぜこのような命令が下されたのでしょうか?

攻撃命令の背景には、参謀らが第1師団の戦いぶりを正当に評価していなかったことが大きく影響しています。友近参謀長をはじめ、参謀の多くはリモン峠に実際に足を運んだことがなく、現地の戦いがどれほど熾烈(しれつ)であったのかを知らずにいました。

友近美晴:wikipedia より引用

【 人物紹介 – 友近美晴(ともちか よしはる) 】

1899(明治32)年 – 1980(昭和55)年

昭和前期の陸軍軍人。最終階級は少将。陸軍重砲兵学校教官を経て、第1軍参謀として日中戦争に出征。開戦後は第14軍参謀副長に就任、フィリピン防衛に当たる。のち35軍参謀長としてレイテの戦いに参戦。その作戦企画については、戦後様々な批判を浴びる。戦地にあっても現状を知らぬまま、35軍麾下の部隊に対し過小に評価する傾向が目立った。ミンダナオ島にて終戦を迎える。

第1師団が米軍の猛攻に耐えてリモン峠を死守していること自体が驚異的なことであったにもかかわらず、第1師団の兵力と装備からしてカリガラ平野に進出できないのはおかしいと、参謀らは考えました。

米軍が第1師団をはるかに超える兵力と火力を擁していることを無視した誤った判断ですが、日中戦争で参謀らが積んだ経験が誤解を招いたといえます。

日中戦争では戦いが泥沼化していたため、戦局が膠着(こうちゃく)し、前線の将兵に緩みが生じることがよくありました。そんなときは攻撃命令を出すことで前線の緩みが解消し、ちょうどよい防御具合になったのです。

前線にいる部隊の士気に対する不信感が拭えないときに後方から攻撃命令を出すことは、中国戦線での定石でした。中国戦線から転戦してきた参謀らは、レイテの戦いにおいても、この定石に従い、カリガラ平野への進出命令を下したのです。

その2.勝利が招いた部隊崩壊

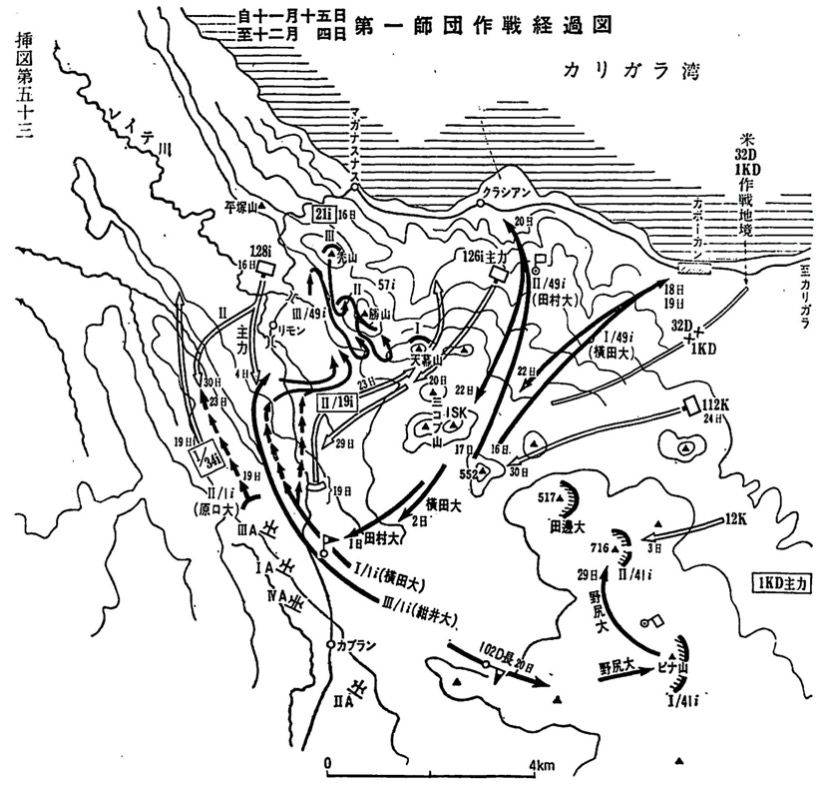

11月15日から12月4日までの第1師団作戦経過図

『捷号陸軍作戦〈1〉レイテ決戦』防衛庁防衛研修所戦史室 (編集) 朝雲新聞社出版 より引用

現実を無視した攻撃命令は、孤軍奮闘していた第1師団に悲劇をもたらします。命令された以上は、それがどれだけ理不尽な命令であっても、従わざるを得ないのが軍隊という組織に課せられた鉄則です。

第1師団司令部は麾下(きか)の部隊に対して、カリガラ平野への進出命令を出しました。

その際、第1大隊に下されたのは「野砲陣地西南の敵攻撃は第二大隊に任せ、連隊主力は速やかにマナガスナス南方稜線の敵を穿貫(せんかん=うがち貫くこと)攻撃せよ」との命令です。

この命令を見た揚田連隊長は激怒します。今、穿貫攻撃せよということは、左翼で苦戦している部下たちを見殺しにすることを意味していました。米軍の猛攻に耐えることができたのは、連隊が一丸となって防御に努めてきたからこそです。

本隊が優勢な敵中の突破をはかり攻撃に出れば、防御陣が崩れ、兵たちが命を失うことは明らかでした。左右の連結なく突出すれば、本隊が全滅する恐れもあります。

それは「無謀」の一言に尽きる突撃ですが、命令に逆らうことはできず、揚田連隊長は敵が渡河するのを待ち、全軍突撃を命じました。

リモン川の河原を舞台にした、この戦いは、リモン峠の戦いのなかで最大の激戦となりました。日米両軍ともに死体を収容する余裕などなく、リモン川は両軍の兵士の流したおびただしい血で赤く染まり、下流に運ばれた屍が河原に打ち上げられ、さながら地獄のような光景であったと記されています。

この戦いは日本軍の勝利に終わっています。しかし、第1師団は無理な突撃によって兵力の三分の一を一気に失うことになり、もはや崩壊を押しとどめることは不可能となったのです。

カリガラ平野進出にあたり複数の斬り込み隊が米軍への突撃を敢行し、犠牲となっています。参謀の下した一つの命令が、第1師団を破断界へと追い込んだことは否定できない事実です。

それでも第1師団は突撃敢行後もリモン峠に留まり、12月21日に転進命令が下されるまで、リモン峠を守り抜きました。

1万3500人いた第1師団のうち、生き残っていた兵は、わずか2500人に過ぎません。第1師団の大半はリモン峠に散華したのです。

祖国を守りたいという第1師団の執念は、今もなおリモン峠に残っている気がしてなりません。

次回は日本軍が劣勢を挽回するために総力を結集して挑んだ「ブラウエン飛行場奪還作戦」について追いかけてみます。