第2部.レイテ沖海戦から地上戦まで、かく戦えり

第1章.レイテ決戦までの道のり

目次

1.ミッドウェーとガダルカナルで生じた大逆転劇

その1.戦局の転換点となったミッドウェー海戦

開戦以来、世界が驚くほど順調に連戦連勝を重ね、自国の勢力圏を広げてきた日本ですが、1942(昭和17)年6月5日にすべてがひっくり返りました。この日に日本海軍が喫した信じられないほどの敗北こそが、大東亜戦争の重要な転換点となったのです。

それが、ミッドウェー海戦です。

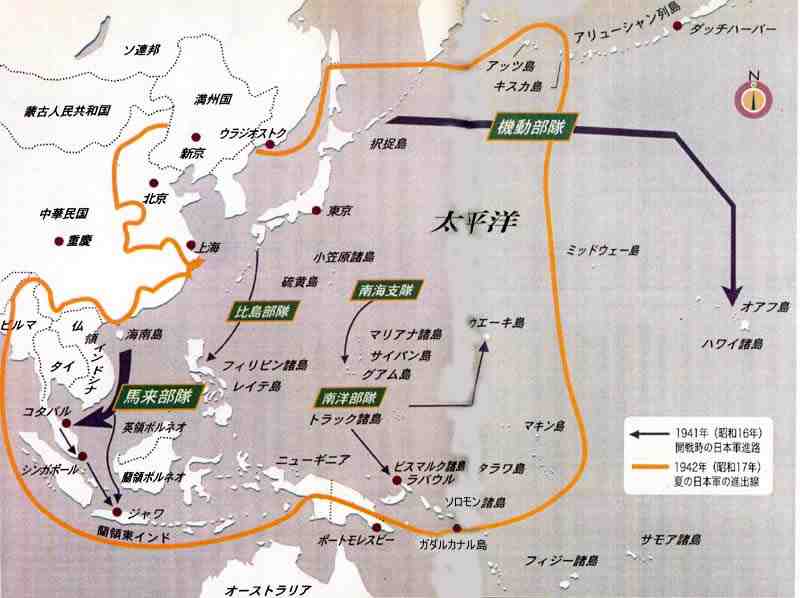

下の図のオレンジ色の線で囲まれている地域が、1942年8月頃の日本の勢力圏です。この勢力圏は、有史以来の日本の最大版図です。

その勢力圏から外れた右側中段にミッドウェー島があります。

自国の勢力圏から離れ、あえて勢力圏外で米海軍と雌雄を決しようとしたことは、日本海軍にとって取り返しのつかない大失敗となりました。

第二章 敗れたシナリオ:元大本営参謀・瀬島龍三の太平洋戦争より引用

この海戦で日本は主力空母4隻と搭載機290機のすべてを失い、残る主力空母は2隻のみという大惨敗を喫しました。

ここではミッドウェー海戦の詳しい経過ついてふれることは避けますが、あえて勢力圏外のミッドウェー島にまで出て行ったこと自体が、連戦連勝を続けたことの驕(おご)りとも言えそうです。

戦力比から見て負けるはずのない日本海軍が大敗北を喫したのは、不幸な偶然が重なった結果です。この偶然がほんの少し日本に味方してくれたのであれば、これほどまでの大惨敗を喫することはなかったことでしょう。

しかし、米軍にばかり幸運な偶然が重なった要因は、きちんと存在していました。それは米軍がミッドウェー海戦直前に日本の軍事暗号の解読に成功し、日本側の参加艦艇や配置状況、作戦の全貌を把握した上で、ベストなポジションに機動艦隊を配置できたことです。

ミッドウェー海戦にて友近雷撃隊の魚雷を受ける米空母ヨークタウン

ミッドウェー海戦:wikipediaより引用

アメリカが開戦前からマジック情報によって日本の暗号解読に成功していたことは、開戦前の経過を振り返った際に詳説しました。

ただし、この暗号は外交暗号であり軍事暗号ではありません。ミッドウェー海戦直前に日本の軍事暗号を解読できたことは、開戦後はじめてとなる米軍の勝利に大きく貢献したのです。

日本軍は長らく軍事暗号がアメリカに解読されていることに気がつきませんでした。翌1943(昭和18)年4月18日に山本五十六連合艦隊司令長官を乗せた機がラバウルを離陸した際、ブーゲンビル島の上空で待ち構えていた米軍機に撃墜され、山本長官が戦死を遂げたのも、軍事暗号が解読されていたためです。

wikipedia:山本五十六 より引用

【 人物紹介 – 山本五十六(やまもと いそろく) 】1884(明治17)年 – 1943(昭和18)年

明治-昭和時代前期の軍人。最終階級は元帥海軍大将。日露戦争に従軍し日本海海戦で戦傷を負う。海軍大学卒業後、アメリカに留学。ハーバード大で学ぶ。のちアメリカ駐在大使館付き武官を長く務め、ロンドン軍縮会議の随員でもあったことから海外の事情によく通じていた。いち早く航空機の将来性に着目し、帰国後は海軍航空本部技術部長となり、部品の国産化・海外新技術の吸収など航空工業の再編に尽力。海軍航空本部長となってからは航空兵力を主体とした対米迎撃戦を構想し、攻撃力に重点を置いた航空機開発、部隊編制に努めた。のち海軍次官として日独伊三国同盟に反対、対米戦にも作戦的見地から勝算なしと反対した。 平沼内閣の総辞職に伴って中央を離れ、連合艦隊司令長官に就任。大戦が始まると自ら立案したハワイ・真珠湾攻撃の指揮をとり、成功に導いた。続いてミッドウェー海戦の指揮をとるも大敗を喫し、戦局の逆転を招く。のち前線視察中に米軍機に待ち伏せ攻撃され、南太平洋ブーゲンビル島上空で搭乗機が撃墜され戦死。人心掌握の心得を示した「やってみせ 言って聞かせて させてみて ほめてやらねば 人は動かじ」の言葉は有名。山本の死は1ヶ月秘匿された後に公表され、国葬に付された。皇族・華族ではない平民が国葬にされたのは、これが戦前戦中唯一の例。

情報戦において米軍は、日本軍を上回っていました。

その結果としてミッドウェー海戦に参戦した空母4隻がすべて沈められたことは、その後の戦局に大きな影響を及ぼしました。

とはいえ、ミッドウェーでの敗北が大東亜戦争の帰趨(きすう)を決したわけではありません。

そのことは、純粋に日米の保有艦艇の総量を比較してみれば明らかです。

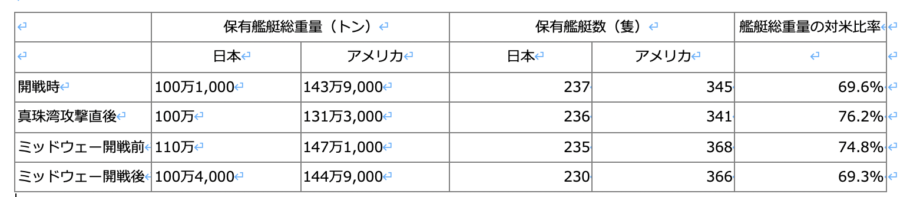

以下の表は、空母や戦艦など日米の海軍が保有する艦艇の総量、および艦数を比較したものです。

出典は『マクロ経済学からみた太平洋戦争』森本忠夫著(PHP研究所)

保有艦艇総重量における対米比率を見ると、大東亜戦争開戦時の 69.6% からはじまり、真珠湾攻撃に成功した直後には 76.2% に跳ね上がり、ミッドウェー開戦前には 74.8% と多少挽回されたことがわかります。

ところがミッドウェー海戦で大敗北を喫したことにより、69.3% まで引き戻されています。

しかし、敗れたとはいえ保有艦艇総重量の対米比率 69.3% という数字は、ほぼ開戦時の比率に巻き戻ったに過ぎません。

つまり日本はミッドウェー海戦の敗北によって、決定的に不利な状況に立たされたわけではなかったのです。

このことは、失った熟練搭乗員の日米の比較からも見えてきます。一般にミッドウェー海戦において多数の熟練搭乗員を失ったことは、日本軍にとって取り返しの付かない痛手となったと言われています。

ところが290機の搭載機すべての喪失が、同じ数だけの熟練搭乗員の喪失につながったわけではありません。空母の搭載機の多くは艦上に置かれたままの状態で爆撃されたため、搭乗員の多くは海上に逃れることができたからです。

空母「飛龍」の搭乗員を中心に110名が戦死を遂げたものの、多くの熟練搭乗員は生き残れました。逆に米軍はゼロ戦の迎撃に遭うなど、日本の倍近くの搭乗員を失っています。

ミッドウェー海戦に敗れたとはいえ熟練搭乗員も残っており、開戦時と同じ対米比率7割近くを維持する日本海軍には、まだまだ米軍と互角に戦えるだけの戦力が残されていたのです。

ミッドウェーを境に、それまで守勢一辺倒に立たされていた米軍の反撃が始まり、攻守が逆転したことは事実ですが、戦局そのものが逆転したわけではありません。

その2.ガダルカナルの戦いがもたらしたもの

戦局がはっきり逆転したのは、ミッドウェー海戦後まもなくの8月から始まるガダルカナルをめぐる死闘においてでした。

ガダルカナルではソロモン海をめぐって日米の艦隊が幾度も激突しました。その結果は日米両海軍にとって、まさに痛み分けでした。

ガダルカナル周辺の位置関係と主な戦いの跡

ソロモンの英雄より引用

1942年8月から1943年3月までの 8ヶ月の間に、日本軍は空母1隻、戦艦2隻、巡洋艦5隻、駆逐艦12隻、潜水艦9隻を失っています。米軍もほぼ同じ戦力に等しい艦艇を喪失しています。

ガダルカナルの戦いは、日米両海軍から均等に戦力を奪い合う消耗戦だったのです。

しかし、ともに痛み分けとなったことで受けた影響は、日米両国にとって天と地ほどの違いがありました。

米軍と同じだけの戦力を削られることは、日本海軍にとって致命的な失態となったのです。

一方、米軍にとって消耗戦は歓迎すべきことでした。日本軍を消耗戦の深みへと誘い込むことは、米軍に戦略上の優位をもたらしたからです。

なぜなら日米両国では、その経済力と生産力に大きな差があったためです。第二次世界大戦はまさに国家総力戦でした。国家の総戦力は、国家の有する資産や資源、労働力をどれだけ戦争のために費やせるかにかかっていますが、最終的にはGNPが大きくものを言いました。

GNPの何パーセントを軍事費に回せるかをどれだけ競ったところで、分母となるGNP自体が大きくかけ離れていたのでは無意味だからです。

では、日米のGNPはどれだけ離れていたのでしょうか?

開戦前の1940(昭和15)年のGNPを比較してみると、アメリカがほぼ 1,000億ドルであったのに対して、日本のGNPは約 92億ドルに過ぎません。つまり、アメリカのGNPは日本の 10.9倍です。

この格差は開戦時に 12.7倍へと開き、開戦後は年を経るごとにますます離れていきました。1942(昭和17)年には 14.3倍、1943(昭和18)年には 16.6倍、1944(昭和19)年には 18.1倍へと、GNPの格差は開く一方でした。

なぜ開戦後も一方的に開いたのかと言えば、アメリカが国家の持つ資源をフルに動員することで軍需生産を大幅に引き上げたためです。軍需生産がテコとなり、アメリカの国民経済は飛躍的に伸びたのです。

一方、日本経済はすでに日中戦争で疲弊し、経済成長は鈍化していました。この経済成長率の差が、GNPの格差をより広げたのです。

さらに日本は緒戦の勝利に驕りすぎたため、国家の資産のすべてを軍需生産に回す体制作りに失敗していました。日本の軍部は開戦後の連戦連勝にあぐらをかき、この戦争が短気に終結すると甘い予測をたてていたのです。

そのため、長期持久戦に対する取り組みに遅れをとり、軍需生産においてアメリカに大きく溝を開けられていました。

アメリカは次々と新たな空母や航空機などを製造し、最前線に送り込んできたため、喪失した以上の戦力を蓄えることができました。

対して日本の国力では、喪失した分の艦艇や航空機を製造することさえ適いませんでした。

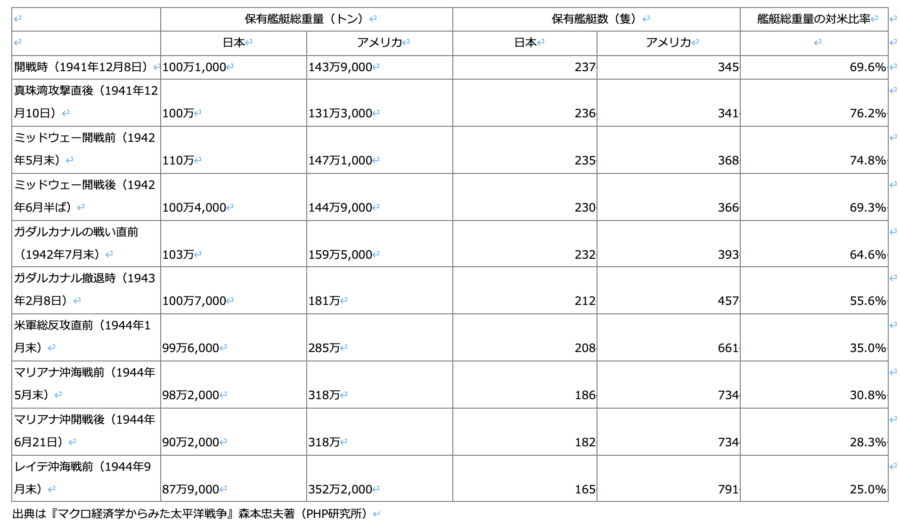

ミッドウェー海戦直後までの空母や戦艦など日米の海軍が保有する艦艇の総量、および艦数を比較した表を先に掲げました。この表に、その後の戦局を継ぎ足して比較してみると、日米の戦力比の推移が明らかとなります。

ミッドウィ海戦直後は開戦時と同じ対米比率に留まっていますが、その後のガダルカナルをめぐる消耗戦が終わった時点で、55.6%にまで落ち込んでいます。

アメリカの半分ほどの戦力に落ちたことは、日本軍にとって致命的でした。まとまった量の新たな艦艇を投入できる国力など日本にはないだけに、もはや戦場において奇跡的な大勝利を収める以外、対米比率を押し上げる術がありません。

さらに、この頃からアメリカの新たな艦艇や航空機が大量に投入されるに至り、米軍の本格的な総反攻が始まる直前には、対米比率は35%にまで下がりました。

圧倒的に不利な状況に追い込まれた日本海軍は、1944(昭和19)年6月19日から始まったマリアナ沖海戦にて奇跡を起こそうと米機動艦隊との決戦を求め、虎の子の機動艦隊を出動させます。

マリアナ沖海戦にて米軍の攻撃を受ける空母瑞鶴と駆逐艦2隻

マリアナ沖海戦:wikipedia

このマリアナ沖海戦を指揮したのは第一機動艦隊司令長官小沢治三郎中将です。しかし、戦力において明らかに劣勢な上、米軍が新たに投入したレーダーの威力が凄まじく、日本の航空機は次々と撃墜されていきました。

小沢治三郎:wikipedia より引用

【 人物紹介 – 小沢治三郎(おざわ じさぶろう) 】1886(明治19)年 – 1966(昭和41)年

大正-昭和時代前期の軍人。最終階級は海軍中将。中学時代に不良と喧嘩を起こし、新聞沙汰になった後退学、東京の私立成城中学に編入後も不良と派手な喧嘩を繰り広げては打ち負かした。その相手が後年、柔道の神様と言われる三船久蔵だった逸話は有名。海軍大学校卒業後、連合艦隊参謀長・海軍大学校校長を経て、南遣艦隊司令長官となり、開戦にあたりマレー作戦の海軍指揮官を務め、イギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズとレパルスを撃沈。世界に先駆けて機動部隊を考案したことで知られ、「機動部隊生みの親」とも呼ばれた。第一機動艦隊司令長官兼第三艦隊司令長官としてマリアナ沖海戦を指揮し、アウトレンジ戦法で臨むも米軍の高性能レーダーの前に惨敗を喫した。レイテ沖海戦では囮部隊としての任務を与えられ、「それなら第二艦隊の指揮を他の者に任せるのではなく、連合艦隊司令長官が自ら出て行ってレイテ湾に殴り込め。無力な第三艦隊を囮に使うという破天荒な作戦が成功するなどと、そんな上手い話があるか!」と軍令部の担当者を怒鳴りつけたとの逸話が伝わっている。部下を犠牲にすることへの抵抗を覚えながらも命令に殉じ、囮部隊としての役割を果たすも、栗田艦隊の反転によって功を奏することはなかった。その後、軍令部次長を経て連合艦隊最後の司令長官となり、終戦を迎えた。将兵の多くが自決を遂げるなか、「みんな死んでいく、これでは誰が戦争のあと始末をするんだ。キミ、死んじゃいけないよ」と声をかけ続け、あまたの将兵の命を救った。米軍からの評価は極めて高く、名将と讃えられている。

マリアナ沖海戦が終わってみれば、日本の主力空母3隻と搭載機の大半が失われていました。この海戦にて日本が世界に誇った機動部隊は、事実上壊滅したのです。

そのことは大東亜戦争における日本の敗北が、もはや決定的となったことを意味していました。

制海権と制空権を失った日本軍は、米軍の反攻の前に為す術もなく、南洋に築いた勢力圏を急速に削り取られていったのです。

ことに7月7日にサイパンの日本軍が玉砕して果て、サイパンが米軍の手に落ちたことは、日本の政局に大きな影響を与え、大東亜戦争の処し方についての転機をもたらすことになります。