第2部.レイテ沖海戦から地上戦まで、かく戦えり

第2章.レイテ沖海戦

目次

7. 悲壮スリガオ海戦 西村艦隊全滅

その1.再反転後の栗田艦隊

栗田艦隊が再反転を遂げたのは、シブヤン海の西の端あたりでした。再び一路レイテ湾を目指して前進を始めたものの、一時反転によってレイテ湾がより遠のいたことは間違いありません。

日も暮れたため、もはや米攻撃機による空襲を受ける恐れはほとんどなくなりました。警戒すべきは潜水艦です。栗田艦隊は対潜警戒を主とする陣形を組み、漆黒の海を進みました。

落ち着きを取り戻したとはいえ、まだ緊張がほどけたわけではありません。サンベルナルジノ海峡東方海面には敵水上部隊が待ち伏せしている可能性が高く、夜間戦闘に突入する恐れがありました。

また、サンベルナルジノ海峡を無事に通過できたとしてもサマール島東方あたりで日の出を迎えることになるだけに、再び米機の来襲にさらされることは必至です。

すでに栗田艦隊の半数は大なり小なりの損傷を受けているだけに、これ以上のダメージを受ければ深刻な事態に至ることは明らかでした。

栗田長官としては味方の航空部隊が米機動艦隊に対してどれだけの被害を与えてくれているのか、および小沢機動艦隊による米機動部隊の吊り出しはどうなっているのか、情報を得たくて焦っていました。照会電を幾度も打っていますが、実のある情報は届かなかったのです。

南西方面艦隊からはサンベルナルジノ海峡付近の敵機動部隊に対しては、天候不良により攻撃は実施できないとの電信が届き、空中援護の期待は急速にしぼんでいきました。

実はこのとき、小沢機動艦隊はハルゼー機動部隊の北方への吊り出しに成功していました。ところが、このことを告げる小沢長官からの電信は、栗田艦隊司令部には届いていないとされています。

そのため、栗田長官は米機動部隊の主力が今どこにいるのか、なにも情報を掴めない不安な状態のまま、前進を続けるよりありませんでした。

反転と再反転により、栗田艦隊には当初の計画より6時間の遅れが生じています。25日の4時に栗田・西村・志摩の3つの部隊が同時にレイテ湾突入を目指すことになっていましたが、もはや不可能なことは明らかでした。

問題は西村・志摩艦隊が、栗田艦隊に遅れが生じていることをなにも知らないまま、予定通り進軍していたことです。

その2.単独突撃を決断するまでの経緯

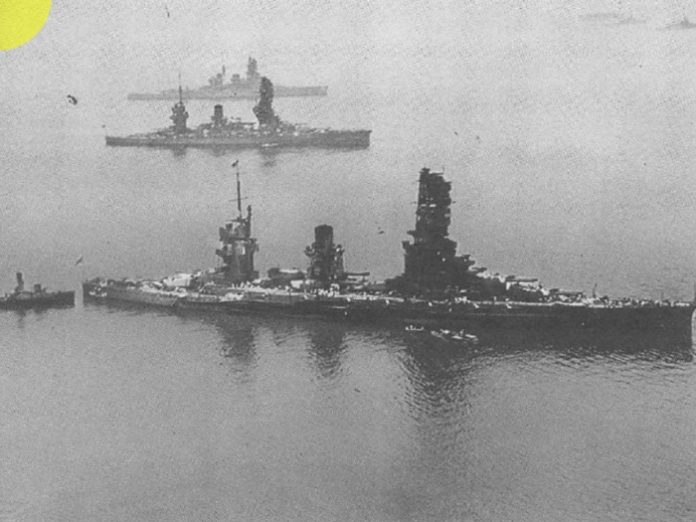

戦艦「山城」・「扶桑」を中心とした西村艦隊の雄姿

『私はその場に居た 戦艦「大和」副砲長が語る真実 海軍士官一〇二歳の生涯』深井俊之助著(宝島社)より引用

一時反転の際、栗田長官が関係する各隊にその旨を知らせる電信を送ったことは先に記しました。その電信は連合艦隊と小沢艦隊には届いていたものの、西村艦隊の重巡最上と駆逐艦時雨の戦闘詳報には記載がないため、西村艦長には届いていなかったと推測されています。

レイテ沖海戦の日本軍は電信に悩まされ続けました。遅配はもちろん、送ったはずの電信が届いていないという事態が何件も重複し、4部隊の連携を阻みました。

栗田艦隊の一時反転を知らない西村艦隊は、予定よりも早くスリガオ海峡付近に達していました。

早めに目的地に着けたのは、西村艦隊の航行が極めて順調だったからです。23日は敵潜水艦や航空機に発見されることなく無事に進撃し、24日の午前8時過ぎに米攻撃機20機ほどの空襲を受けたものの、高々度からの爆撃に過ぎなかったため損傷は軽微にとどまっています。

第2次・第3次の米機の来襲を覚悟していただけに、以後は米機による攻撃を受けることもなく予定通り進撃できたことは、西村艦隊にとって幸いでした。敵潜水艦と航空機による多重攻撃に苦しめられてきた栗田艦隊とは大違いです。

ちなみに後世からは栗田艦隊のたどった航路を問題視する論もあります。西村艦隊と同じ航路をとっていれば米軍の攻撃を回避できたとの主張もありますが、単なる結果論といえます。

実際、米軍が西村艦隊への攻撃を行わなかったのは、西村艦隊の動きを把握できなかったからではありません。米軍は旧式軍艦2、重巡1、駆逐艦4の 7隻からなる西村艦隊を弱小部隊と見なし、あえて航空攻撃を行うことなく、スリガオ海峡まで引きつけてから水上部隊にて壊滅させようと計っただけのことです。米攻撃機は西村艦隊ではなく、タクロバンの日本軍に振り向けられました。

もし、栗田艦隊が西村艦隊と同じ航路をとっていたのであれば、当然激しい空襲が敢行されたであろうことは論を俟ちません。

19時を過ぎ、西村司令官が受け取ったのは、先に紹介した連合艦隊司令部からの「全軍突撃」の電令です。

西村艦隊は第一遊撃部隊の別働隊であるため、栗田長官の指示に従う必要がありますが、栗田長官からの電令は、この時点でまだ届いていない状況でした。となれば、連合艦隊司令部の電令に従うのは当然です。

栗田長官の指示を得ないまま、西村司令官は単独でのスリガオ海峡突破を決断しました。20時13分、西村司令官は 25日4時にドラグ沖に突入の予定であることを告げる電信を発しています。

この電信を20時20分に受け取った栗田艦隊司令部は悲痛な思いに包まれました。単独での突入が全滅を意味することは、明らかです。

しかし、すでに敵の制空権・制海権のただ中にある西村艦隊に、すでに6時間以上遅れている栗田艦隊の到着を待てる余裕などあるはずもなく、すでに突撃行動に移っている以上は、追認するよりありません。

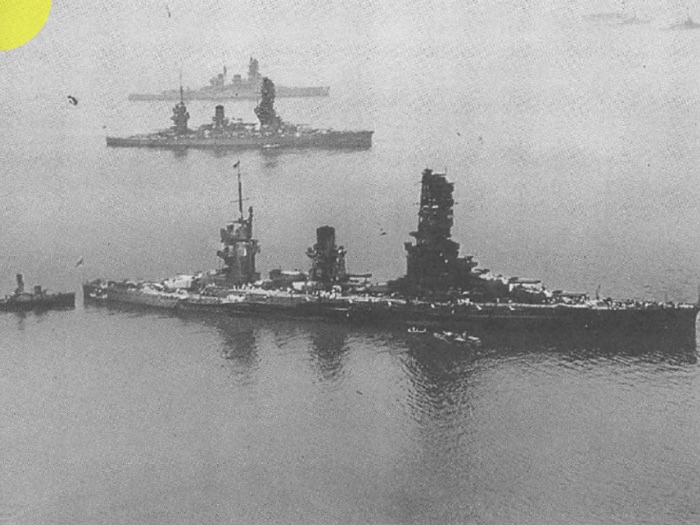

スリガオ海戦前、10月24日21時時点の日米艦隊の動き

『レイテ沖海戦』半藤一利著(PHP研究所)より引用

栗田長官は21時45分、「25日11:00ころレイテ突入の予定、第三部隊は予定どおりレイテ湾に突入後、25日09:00、スルアン島の北東10マイル付近で合同せよ」と電令を飛ばしました。

もとより「25日09:00、スルアン島の北東10マイル付近で合同せよ」の文言は、実現するはずもありません。敵艦隊の待ち受けるスリガオ海峡を突破してレイテ湾に突入を果たし、米輸送船団を攻撃した後、栗田艦隊に合流せよとの命令は、無茶ぶり以外のなにものでもありません。

その真意は、これから死出の旅路につくであろう西村司令官に対し、再びあの世で相まみえようと約するはなむけの言葉であったのかもしれません。

その後、西村司令官からは 23時30分に「敵魚雷艇を撃破しつつ予定どおり進撃中」、夜半を過ぎてから「○一三○パナオン島を通過、レイテ湾に突入する。魚雷艇数隻を視認したほか敵情は不明。スコールがあるが視界は次第によくなりつつある」との電信が栗田艦隊に届いています。

「敵情は不明」と打電した西村艦隊が、眼前に想像を絶する規模の敵水上部隊を捉えるのは、この直後のことでした。

その3.全滅を恐れず、西村艦隊前進!

- 戦闘航海支障なし -

スリガオ海戦での西村・志摩艦隊の動き

『レイテ―連合艦隊の最期・カミカゼ出撃 (第二次世界大戦ブックス〈5〉』ドナルド・マッキンタイヤー著(サンケイ新聞社出版局)より引用

スリガオ海戦は太平洋で戦われた海戦のなかで、史上最も無残な殲滅戦であったと言われています。

このとき、西村艦隊を満を持して待ち構えていたのは、米第7艦隊司令長官のキンケイド中将

の指揮下にあるオルデンドルフ少将の率いる部隊です。戦艦6、重巡4、軽巡4、駆逐艦16の計42隻からなる大艦隊を擁しての待ち伏せでした。

ジェシー・B・オルデンドルフ:wikipedia より引用

【 人物紹介 – ジェシー・B・オルデンドルフ 】1887年 – 1974年

アメリカの軍人。最終階級は海軍大将。重巡洋艦ヒューストン艦長・海軍大学校教官を経て、第24任務部隊の指揮を執り、西大西洋における全ての艦隊護衛任務を統括した。太平洋戦線へ転属となり、第4巡洋艦隊を指揮。レイテ沖海戦では、真珠湾攻撃で一度撃沈された旧式戦艦5隻を含む第77.2任務群の指揮官を務めた。スリガオ海峡にて西村祥治中将率いる日本艦隊を迎撃、十字砲火を加えてこれを壊滅させた。この戦闘による功績で海軍十字章を受章。戦後は和歌山の占領を担当した。

この大部隊にわずか7隻の西村艦隊が正面から突っ込んだのです。それはまさに、生還の望みのない戦いでした。

まして、西村艦隊は旧式艦艇の寄せ集めで編成された部隊に過ぎません。西村司令官が乗艦する旗艦「山城」は、1917(大正6)年に竣工された戦艦です。すでに老朽化が進み、もっぱら練習艦として使われていました。もう1隻の戦艦「扶桑」も、「山城」と似たり寄ったりの老朽艦です。

山城が練習艦として使われていた際、訓練生の間で「もし、こんな老朽艦まで戦場に出さなければいけない日が来るとしたら、負け戦だな」と冗談を飛ばして笑い合ったエピソードが残されています。そんな冗談が現実になり、山城や扶桑のような老朽艦までをも実戦に投入せざるを得なかったことに、連合艦隊の困窮ぶりが表れています。

数の上でも質の上でも、西村艦隊の戦力は米艦隊と比べて悲しいほどに微弱でした。

改装まもない頃の戦艦山城の雄姿

山城 (戦艦):wikipediaより引用

オルデンドルフの作戦は西村艦隊の全滅を期して抜かりのないものでした。その作戦とは、まずはじめに魚雷艇が攻撃、次に駆逐艦による魚雷攻撃を加え、最期に海峡の出口に蓋をするかのように戦艦と巡洋艦が丁字戦法をとって陣を敷き、砲撃戦で止めを刺す、というものです。

「丁字戦法」とは、縦に進んでくる敵艦隊に対して横一列に迎え撃つ戦法のことです。

横一列に並べば、全艦から一斉に砲門を敵艦に向けられるだけに破壊力は桁違いです。縦から突き進む艦隊は前部の砲門しか使えませんが、丁字で待ち受ける艦隊は横一列の砲門をすべて敵艦に向けられるため、命中率も比べものになりません。

かつて日本海軍が日露戦争における日本海の海戦にてロシアのバルチック艦隊を全滅させた折りにも、この丁字戦法を採用しています。

これだけ徹底した布陣を敷かれては、西村艦隊がスリガオ海峡を突破できる見込みは皆無です。

しかし、待ち構える米大艦隊を前に、西村艦隊は前進しました。

その夜のスリガオ海峡は真夜中過ぎに月が消え、漆黒の闇に包まれるなか、風はなく、海上は極めて静穏だったと記されています。

米水雷戦隊の猛攻は凄まじく、3時10分には戦艦「扶桑」が戦列を離れ、後に爆沈。駆逐艦の「山雲」が轟沈、「満潮」が魚雷を受け航行不能、朝雲が艦首切断の損傷を受け、次々と落伍していきました。旗艦「山城」も魚雷を受け、弾薬庫の誘爆が危ぶまれるほどの事態に陥っています。

その直後、西村司令官は栗田艦隊司令部に向けて電報を打ちました。

「3時30分。スリガオ水道北口両側に、敵駆逐艦、魚雷艇あり、味方駆逐艦二被雷、『山城』被雷一、戦闘航海支障なし」

西村艦隊 7隻のうち、まともに動けるのは戦艦「山城」・重巡「最上」・駆逐艦「時雨」のわずか 3隻のみです。それでも文末にある「戦闘航海支障なし」の言葉には、西村司令官の決意がにじみ出ています。

そのとき、西村司令官の目の前には、丁字戦法をとって展開する米戦艦と巡洋艦の群れが映っていたことでしょう。それでもなんの支障もないと電信を送ったのです。

この日の午前に、西村司令官は「皇国ノ興廃ハ本決戦ニ在リ。各員一層奮励皇恩ノ無窮ニ報イ奉ランコトヲ期セ」と全艦艇に向けて信号を送っています。その決意のままに、敵の砲門が一斉にこちらに向けられているなか、臆することなく真っ直ぐに突っ込んでいきました。

この電信が、西村艦隊の発した最期の報告となりました。

- 我レイテ湾に向け突撃、玉砕す -

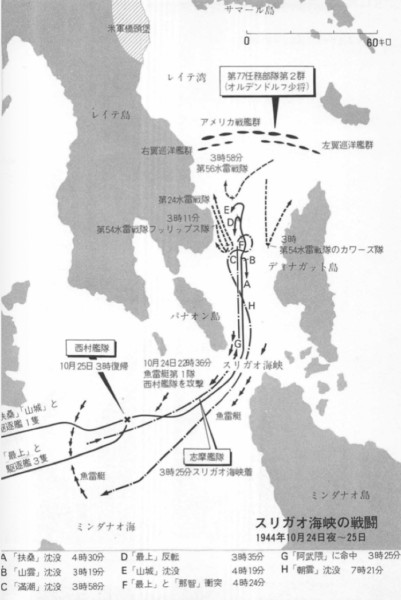

真珠湾攻撃で撃沈された軍艦が蘇った米戦艦隊による猛烈な丁字攻撃により西村艦隊は全滅した、それはまさに真珠湾攻撃に対する復讐だった

『昭和史の天皇 レイテ決戦(上)』読売新聞社編(角川書店)より引用

3時51分、オルデンドルフ少将は丁字に展開している部隊に対して射撃開始を下令し、スリガオ海峡にて西村艦隊とオルデンドルフ部隊との砲撃戦の火ぶたが、切って落とされました。

オルデンドルフ少将にとっても、丁字戦法はひとつの夢でした。海軍大学で学びはしたものの、現実には丁字に展開している艦隊に対して縦陣で突撃してくる部隊などあるはずもなく、適うはずのない夢だと思っていたのです。

ところがオルデンドルフ少将は西村艦隊相手に丁字戦法の威力を思う存分、味わうことになります。

オルデンドルフ隊の砲撃は「山城」に集中しました。米軍艦6隻の主砲から発射された弾数は合計272発、米重巡からは8インチ砲と6インチ砲が合計3000発ほど、山城に向けて発射されています。たった1隻の老朽化した戦艦を沈めるためには、あまりに過大な攻撃でした。

なぜ、これほどまで過大な攻撃を行ったのかといえば、理由があります。実はオルデンドルフ隊の戦艦6隻のうちミシシッピを除く5隻は、真珠湾攻撃にて沈没もしくは大破した戦艦でした。大がかりな改修を施した後、再び戦線に投入されたのです。

それらの戦艦から「山城」への砲撃には、真珠湾攻撃に対する報復の意味が込められていたと考えられます。

スリガオ海峡にて米軍の猛攻にさらされる西村艦隊の旗艦山城

『レイテ沖海戦 (歴史群像 太平洋戦史シリーズ Vol. 9)』(学研プラス)より引用

さらに米駆逐艦の魚雷が山城の船腹に命中しました。それでも西村司令官は「我魚雷ヲ受ク 各艦ハ前進シテ敵艦隊ヲ攻撃スベシ」となおも檄(げき)を飛ばしています。

4発目となる魚雷が右舷に命中し、山城は急速に傾き始めました。その際、最期を悟った西村司令官が「我レイテ湾に向け突撃、玉砕す」の電文作成指示を出したとの証言が残されています。

しかし、この電文は栗田艦隊に届きませんでした。山城の通信設備が、すでに壊れていたのかもしれません。

総員退去を命じた直後の4時19分、山城は横転し、船尾から沈没していきました。西村長官も艦と運命をともにしています。山城の生存者は米軍に救助された10名のみでした。

沈没時には数百名が海上に漂流していたとされますが、生存者が極めて少なかったのは、その多くが米軍の救助を拒み、溺死を選んだからです。

こうして西村艦隊は全滅して果てました。西村艦隊で生還を果たしたのは駆逐艦時雨、ただ1隻のみです。他の6隻はすべて、スリガオ海峡に沈みました。西村艦隊の戦死者は、およそ3500名とされています。

その4.西村艦隊の突撃をめぐる評価

スリガオ海峡の夜戦は、航空機なしで艦隊同士が戦った最後の戦闘になりました。時代の移り変わりとともに、もはや航空機なしの海戦など考えられない時世となったのです。

スリガオ海峡の戦いをもって艦隊同士のみで雌雄を決するという海戦に終止符が打たれたことは、西村司令官に対する最大のはなむけと言えるかもしれません。

スリガオ海の海戦は西村艦隊にとって大惨敗ですが、もとより全滅を期しての突撃であっただけに、世界の海戦史に残る華々しい最期を遂げたことは、西村司令官としても誇りとすべきことであったと言えるでしょう。

米軍にとってスリガオ海峡の戦いほどの完全勝利は、大東亜戦争を通してもありません。米軍はごくわずかな代償と引き換えに、ほぼ完全に西村艦隊を壊滅させたのです。

この西村艦隊の突撃は、アメリカの歴史家の間では評判がよくありません。自殺行為にも近い、あまりにも向こう見ずな突撃だったと批判されています。

ただ解せないのは連合艦隊司令部の西村艦隊に対する評価も異様に低く、批判めいていることです。

豊田連合艦隊司令長官は次のように述べています。

第一遊撃部隊から分遣された戦艦二隻、駆逐艦数隻から成る支隊は、スリガオ海峡方面か

ら泊地突入を策したが、主隊との協同不円滑のため過早に進出して奇襲を受け、あっけなく

壊滅した。『捷号作戦はなぜ失敗したのか―レイテ沖海戦の教訓』左近允尚敏著(中央公論新社)より引用

草鹿参謀長の見解は以下の通りです。

……したがって、この猛将軍の奮戦敢闘も、敵の待ちうけた反撃に遭って、ただ徒(いたず)らに「猪突(ちょとつ)猛進」の誇りを残す結果となり、戦艦山城、扶桑、重巡最上をはじめ三隻の駆逐艦は潰(つい)え去って、僅(わず)かに駆逐艦一隻が引き揚げることができたという惨憺(さんたん)たる有様であった。さらに志摩部隊も……、一応の攻撃を敢行したが、西村部隊の巡洋艦と衝突するようなこともあって非常な混乱に陥り、結局徹底した戦果を挙げることもできず、二十五日の黎明にコロン湾に引き揚げてしまった。

『捷号作戦はなぜ失敗したのか―レイテ沖海戦の教訓』左近允尚敏著(中央公論新社)より引用。()内の「読み方」の表記は筆者が付け加えたもの。

草鹿龍之介:wikipedia より引用

【 人物紹介 – 草鹿龍之介(くさか りゅうのすけ) 】1892(明治25)年 – 1971(昭和46)年

大正-昭和時代前期の軍人。最終階級は海軍中将。一刀正伝無刀流第4代宗家。横須賀鎮守府参謀副官兼参謀のときに関東大震災に遭遇したが、デマに惑わされず状況を把握して人心の動揺を防ぐことに努め功を為す。昭和初期の軍令部でただ一人の航空担当者として、世界一周飛行の途中で東京に滞在していた飛行船ツェッペリン号の太平洋横断飛行に同乗してアメリカに渡ったことで、一躍有名人となる。日独伊三国軍事同盟問題に対しては反対の立場をとった。開戦時は第一航空艦隊参謀長となり、南雲忠一司令長官のもとで真珠湾奇襲作戦にあたる。奇襲に成功したあと、第二波の攻撃を行うことなくすぐに引き揚げを進言したことについては、多くの批判を受けた。ミッドウェー海戦に敗れた際、艦隊司令部の幕僚は南雲以下全員で自決すべきとの論も出たが、それを却下し、南雲の説得に成功した。連合艦隊司令部への敗戦報告には南雲に代わって出向き、山本五十六に対して「大失策を演じおめおめ生きて帰れる身に非ざるも、ただ復讐の一念に駆られて生還せる次第なれば、如何か復讐できるよう取り計らって戴き度」と嘆願した。第三艦隊参謀長を経て連合艦隊参謀長に着任。

沖縄戦での意戦艦大和の海上特攻については反対していたが、発案者の神参謀が豊田連合艦隊司令長官の許可を直接とったため、草鹿の頭越しに決定が為された。終戦後に特攻した宇垣纏中将の後任として8月17日、第五航空艦隊司令長官となる。終戦に納得しない若手士官たちに「大命に従うのが私の考えであり、それに納得できないものは私を斬れ」と説得した。その後、昭和天皇に拝謁し、天皇が「万民の為に我が身を犠牲にしてもよい」、「みなさん、どうか頼みます」と語った際には号泣したとの逸話は有名。

豊田長官の「過早に進出して奇襲を受け、あっけなく壊滅した」の言葉や、草鹿参謀長の「ただ徒らに『猪突猛進』の誇りを残す結果となり~惨憺たる有様であった」にしても、ごこか突き放すような冷たいニュアンスを含んでいます。

圧倒的な戦力をもって待ち受ける米艦隊に向けて前進していった西村艦隊の行動は、たしかに「猪突猛進」と表現できるものですが、そもそも突撃を命じたのは連合艦隊司令部です。

捷号作戦そのものが、はじめから参加部隊に「猪突猛進」を要求する無謀な作戦でした。軍上層部の命じるままに、ただ素直に突撃していった西村艦隊が非難される謂われなど、まったくないと言えるでしょう。

部隊壊滅の責を負うのは西村司令官ではなく、そのような作戦を強いた司令部であるように思われます。

西村司令官の突撃については、この数日前に江田島の海軍兵学校を最優秀の成績で卒業した一人息子をフィリピン戦で亡くしていることから、名誉の死をもって早く息子のもとへ行きたかったのだろうと推測する説もあります。

いずれにせよ、西村艦隊が勇敢に戦ったことだけは間違いありません。機動艦隊を率いた小沢治三郎中将は、「西村は私心のない智勇兼備の指揮官である」「レイテで本当に真剣に戦ったのは西村だけだった」と惜しみない賛辞を送っています。

小沢中将はレイテの海戦を通じて、米軍からもっとも優秀な指揮官であったと賞賛されているだけに、重みのある言葉と言えます。

その5.西村艦隊と志摩艦隊

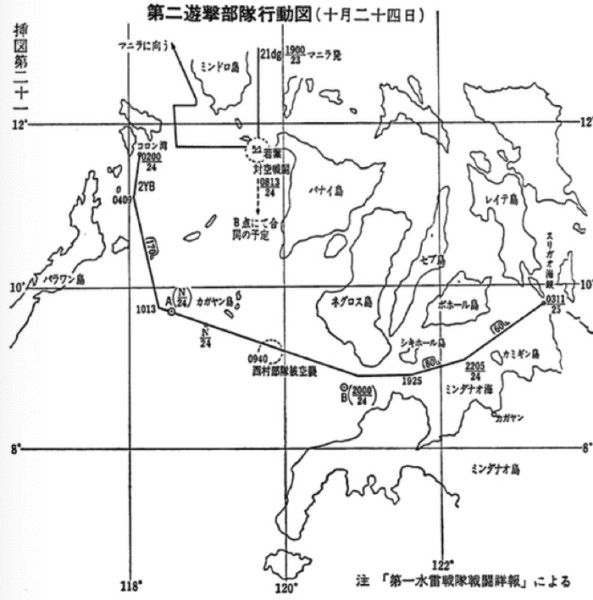

10月24日の志摩艦隊の動き

『海軍捷号作戦〈2〉フィリピン沖海戦 (戦史叢書) 』防衛庁防衛研修所戦史室 編集 (朝雲新聞社) より引用

先ほど紹介した草鹿参謀長の証言の最期に、志摩艦隊についてふれている箇所があります。連合艦隊司令部が西村司令官を批判する最大の理由は、西村艦隊が志摩艦隊と合流することなく、単独でスリガオ海峡に突撃したからです。

そのことについて草鹿参謀長は、次のように指摘しています。

この時西村司令官としては志摩部隊が自分のあとを追っかけていることがわかっているは

ずであるのに、なぜか協同しなかった。いまにいたるも不可解な問題である。……志摩部隊を待たずに西村部隊だけが先にどんどん進んでいって、西村中将の性格そのまま「25日

黎明」という命令を守らずに午前二時真っ暗がりの中を猛然としてレイテ湾に突入していっ

たのである。『捷号作戦はなぜ失敗したのか―レイテ沖海戦の教訓』左近允尚敏著(中央公論新社)より引用。

これについては、『捷号作戦はなぜ失敗したのか―レイテ沖海戦の教訓』のなかで著者が明快な反論をしていますので引用します。

この批判は不当であろう。西村司令官が第一遊撃部隊の別動隊としてスリガオ海峡に向かうことを知ったのは、レイテに向けブルネイを出撃する前日(十月二十一日)夕の会議においてだった。協同とは指揮系統の異なる二つの部隊が協力することであるが、連合艦隊司令部は両艦隊を協同させるための措置を何もとっていない。「なぜ志摩艦隊を待って協同しなかったのか不可解」こそが、不可解なコメントと言わなければならない。

『捷号作戦はなぜ失敗したのか―レイテ沖海戦の教訓』左近允尚敏著(中央公論新社)より引用。

西村艦隊は栗田長官の指揮下にありますが、志摩艦隊はレイテ出撃の直前まで南西方面艦隊の三川軍一中将の指揮下にあり、そのまま指揮系統は変更されませんでした。異なる指揮系統にある両部隊が連携した行動をとれないことは、戦う前からわかりきったことです。

指揮系統の統一を計るのは連合艦隊司令部の仕事です。つまり、司令部が両部隊の指揮系統をひとつに統一しなかったことが、両部隊が合同してスリガオ海峡に突入できなかった最大の原因です。

また、たとえ志摩艦隊が西村艦隊と連携してスリガオ海峡に入ったからといって、なにか事態が変わったとはとても思えない状況でした。

西村艦隊の戦力は微弱でしたが、重巡2隻、軽巡1隻、駆逐艦4隻の計7隻からなる志摩艦隊の戦力も似たり寄ったりです。42隻を擁する米水上部隊が丁字戦法で待ち受けるなか、真正面から突っ込む両艦隊が全滅したことは間違いありません。

実際は志摩艦隊が駆けつけたのは、西村艦隊が壊滅した後でした。米艦隊が強力であることを悟った志摩長官は、魚雷艇数隻とわずかな艦上機と戦った後、参謀長以下の進言を受け入れ、4時25分、突入を断念して撤退しています。

そのため、志摩艦隊の損傷は西村艦隊と比べてはるかに限定的でした。軽巡1隻中破、駆逐艦1隻小破に留まっています。ただし、軽巡はのちに沈没しています。

西村司令官が批判されることとは対照的に、アメリカ人史家の志摩長官に対する評価は高止まりしています。わずかな損傷を負っただけで引き返した志摩長官の判断を、レイテの戦い全体を通じてもっとも知的な行為であったと評価する声もあります。

捷号作戦の骨子、および連合艦隊司令部の「天佑を確信し全軍突撃せよ」の電令に対し、結果的に背を向けた志摩長官が誉め讃えられ、命令のままに準じた西村司令官が批判されることに、捷号作戦そのものの矛盾が潜んでいます。

その6.西村艦隊が残したもの

捷号作戦は端から机上の空論であった感を拭えません。その見込みはあまりに楽観的に過ぎ、現実離れしていました。

それでも捷号作戦に則った戦いの渦中に放り込まれた提督たちは、それぞれの信念に基づき最善を尽くしたことは間違いありません。

栗田艦隊の翌日11時のレイテ湾突入を少しでも楽にしようと、西村司令官は全滅を覚悟してオルデンドルフ隊に突進しました。その死がけして無駄でなかったことは、翌日証明されています。

西村艦隊によるあり得ない突撃、そして志摩艦隊のほぼ無傷での反転は、オルデンドルフ隊をスリガオ海峡から離れなくしました。志摩艦隊が再反転してレイテ湾突入を目指すことを、キンケイド長官が警戒したためです。

通常であれば再反転は考えにくい状況ですが、理知を超えたところにある西村艦隊の突撃を目の前にしているだけに、「もしも」と思わずにはいられません。

さらに水上戦闘用の徹甲弾を西村艦隊に向けて打ち尽くしたため、第7艦隊は弾薬不足に陥っていました。

実はキンケイド長官は、フィリピン防衛のために連合艦隊の水上部隊が出動するとは考えていませんでした。そのため、第7艦隊の戦闘艦が搭載した砲弾の77パーセントは、上陸支援のために陸上の目標に向けて放つ艦砲射撃用の通常弾でした。

水上戦闘用の徹甲弾は、全体の23パーセントに過ぎなかったのです。その大半を山城に撃ち込んだからには、砲弾が尽きるのも当然でした。

オルデンドルフ隊はスリガオ海峡に張り付いたまま動くことができず、なおかつ深刻な弾薬不足に陥っていたのです。

つまり、オルデンドルフ隊は栗田艦隊のレイテ湾突入を阻むことができなかった、ということです。その意味では西村司令官の執念こそが、栗田艦隊のレイテ湾突入への道を切り開いたと言えるでしょう。

惜しむらくは……。

栗田艦隊がレイテ湾に突入していれば、西村司令官の評価も自ずと変わっていたことでしょう。

ただし、米軍にも西村司令官を高く評価している軍人は少数ながらいます。たとえば、ニミッツ提督は西村司令官を「勇気ある行動は軍人の鑑」と賛辞を送っています。