第2部.レイテ沖海戦から地上戦まで、かく戦えり

第2章.レイテ沖海戦

10.栗田艦隊反転の謎を追う

その1.なぜレイテ湾に背を向けて集合したのか

目次

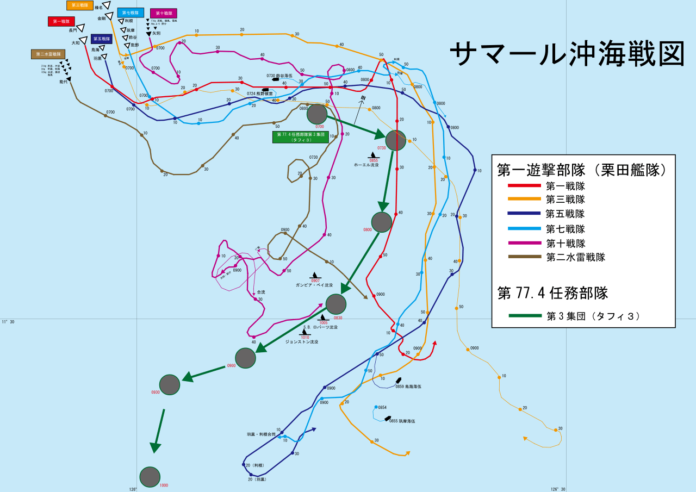

ここで再び、サマール沖にて護衛空母群の追撃を中止した直後の栗田艦隊に話を戻します。

護衛空母群の撃滅まであと一歩のところで栗田艦隊が撤退したことは、米軍にとっても驚くべきことでした。

戦後、GHQ参謀第二部歴史課によって栗田長官への質疑が行われた際、米軍がもっとも関心を寄せたのは「なぜ追撃を止めたのか」でした。

栗田長官はさまざまな理由をあげていますが、アメリカの調査官や歴史家を納得させることはできず、関係者は首をかしげるばかりであったと記録されています。

最大の理由としてあげられたのは「レイテ湾突入のために分散した艦隊の陣形を立て直す必要があった」ことです。この理由を切り口に話を掘り下げて見ます。

栗田艦隊は護衛空母群を追いかけるに際して陣形を保つことをしませんでした。相手を足の速い米機動部隊の正式空母群と勘違いしたため、逃げられないことを優先してバラバラに攻撃したことは前述の通りです。

そのため、栗田艦隊は15海里にわたって分散していました。足の速い艦艇を先頭に、護衛空母群を追いかけて縦に長い帯を為している状況です。

護衛空母群は友軍がいるレイテ湾を目指して逃走していたため、それを追いかける栗田艦隊も自然に、最前線がレイテ湾にもっとも近く、最後方がレイテ湾からもっとも離れた位置にいたことになります。

このとき、最後方で孤立していたのは戦艦大和と長門です。最前線にいた重巡利根や羽黒はすでにレイテ湾が見える距離にまで迫っており、駆逐艦矢矧や戦艦金剛と榛名が続いていました。

この状態で艦隊の陣形を整えるために集合をかけるのであれば、あなたならどのあたりを集合地点にしますか?

「陣形を整える目的は、レイテ湾突入のためです。」

奇をてらうことなく考えるのであれば、レイテ湾に近い場所を集合地点とするのが一般的です。

栗田長官ら司令部が陣取る旗艦大和から見て、レイテ湾は南西です。そうであれば、南西へ向かうどこかの場所に集合せよ、と号令をかけることになります。

ところが、栗田長官が集合地点として定めたのは、レイテ湾とは反対の北方でした。このため、レイテ湾のすぐ近くまで迫っていた多くの艦艇は、わざわざレイテ湾から遠く離れた北方の集合地点に戻らなければならない、といった矛盾が生じています。

集合して陣形を整えた後、再びレイテ湾へ向かうのでは、どう考えても時間と燃料を悪戯に浪費しているだけです。

集合地点が北方になった経緯については、次のように語られています。

栗田長官ははじめレイテ湾に近い南西方面での集結を望んだものの、小柳参謀長から「その海面は現在まで戦場であったところで、敵の残した煙幕がもうもうと立ち込めており危険である。だから多少時間がかかっても安全な場所で集結したほうがよい」との進言があったため、これを受け入れ、北方に集まることにした、とのことです。

この説明では人を納得させるだけの力がないことは明らかです。アメリカの調査官や歴史家にしても、レイテ湾突入を目指していながら、あえてレイテ湾から離れた場所への集合を指示した栗田艦隊のロジックは、理解不能だったようです。

結局のところ、追撃を中止してレイテ湾から撤退した栗田長官の決断がなされた意図を、米軍関係者も歴史家も掴みきれませんでした。栗田長官に対しては辛らつな批判もあれば、極度のストレスを抱え、疲れ切っていたのだろう、と同情的な論もあります。これについては後述します。

レイテ湾の近くまで迫っていた艦艇が戻り、輪形陣を整えるまでに、栗田艦隊はおよそ1時間半を要しています。集合地点を北方ではなく南西にしておけば、もっと早い時間に陣形整備が終わっていたことは指摘するまでもありません。

その2.レイテ湾目指して進撃開始

- 栗田艦隊を覆った不穏な空気 -

すでに時刻は11時を回っていました。ちょうどその時間は、ハルゼーが小沢艦隊の追撃を断念し、南下をはじめた時刻と一致しています。ハルゼーが大急ぎでレイテ湾近くまで戻ってくるのは、その日の深夜のことですが、このときの栗田艦隊にはハルゼー機動部隊が今どこにいるのかさえわかっていません。

陣形を整え終わった栗田艦隊は、レイテ湾を目指して進撃を開始しました。進撃再開の地点は、今朝方護衛空母群と遭遇したあたりです。レイテ湾近くのスルアン島まで約120キロ、湾内最深部にあるタクロバンまでは約220キロの距離です。およそ3時間ほどでレイテ湾に突入できると見られていました。

栗田長官は11時20分に連合艦隊司令長官あてに電信を発しています。

「我地点ヤヒマ37針路南西レイテ泊地へ向かう。北東30浬に空母を含む機動部隊及び南東60浬に大部隊あり」

これからいよいよレイテ湾へ突入することを知らせる電信です。なお、「北東30浬の機動部隊」と「南東60浬の大部隊」については、いかなる根拠に基づいて打電したのかわかっていません。

「北東30浬の機動部隊」は米第7艦隊のオルデンドルフ隊のことと推測されていますが、「南東60浬の大部隊」については謎とされています。当時、栗田艦隊の近くに米海軍の大部隊などいなかったことは、戦後に明らかにされています。

ともあれレイテ湾を目指して再び進撃を始めたことは、栗田艦隊の乗組員の少なからぬ動揺を誘いました。無理もありません。レイテ湾に背を向けた航路で集合を命じられ、陣形を整える間もレイテ湾とは反対方向に進んでいただけに、司令部の思惑を知らない乗組員にとってみれば、艦隊がレイテ湾突入を断念して撤退したと考えるのが自然です。

「レイテ湾突入」が死を意味することは、誰もが知っていました。捷号作戦の任務を与えられたときから死を覚悟していたとはいえ、反転とともに生への希望が再び鎌首をもたげるのは、人として当然のことです。生きて愛する人や家族と再び会うことはもうないとあきらめかけていたところへ、「生きて帰れるかもしれない」との思いがよぎれば、生への執着が湧き出ることは極めて自然なことといえそうです。

レイテ湾への再進撃は、乗組員たちのそうした儚(はかな)い希望を打ち砕きました。悲壮感が艦隊内を覆ったのは無理からぬことといえるでしょう。

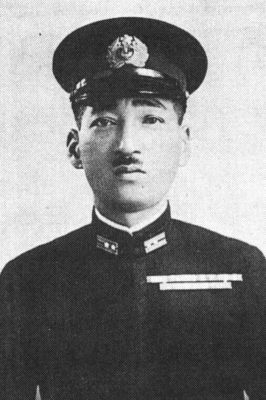

栗田艦隊にあって戦艦大和や長門を率いた第一戦隊司令官宇垣纏中将もまた、このときのレイテ湾への進撃を冷ややかに見ていた一人です。宇垣司令官は戦時中の手記をまとめた『戦藻録』のなかで、こう記しています。

宇垣纏:wikipedia より引用

【 人物紹介 – 宇垣纏(うがき まとめ) 】1890(明治23)年 – 1945(昭和20)年

大正-昭和期の軍人。最終階級は海軍中将。海大教官・軍艦「日向」艦長を経て、軍令部第一部長に就任。日独伊三国同盟締結は米国を挑発し、日米戦争の危機を招き最悪の事態に陥ると、一貫して反対の立場をとった。大艦巨砲主義者として知られ、大和型戦艦3番艦(信濃)・4番艦(111号艦)の建造を推進した。第8戦隊司令長官を経て連合艦隊参謀長となり、山本五十六司令長官の下で真珠湾攻撃に参加し、これを成功に導く。ミッドウェー開戦前の図上演習にて日本の空母数隻が撃沈されるとの結果が出たが、これを強引に日本有利に修正させたことで、後に批判を浴びる。ただし、ミッドウェー海戦において、第一航空艦隊の主力空母が次々に被弾炎上したことで参謀達がパニックに陥ったにもかかわらず、宇垣は冷静に対応して参加部隊を統率して撤退させた。この功は評価されている。ラバウルから飛び立った際、山本長官機は撃墜され戦死を遂げ、2番機の宇垣は重傷を負い、海中に投げ出されたところを救助された。レイテ沖海戦では栗田艦隊の第一戦隊司令官を務める。その後、第五航空艦隊司令長官に就任。沖縄戦では特攻を主体とした米艦隊への海軍の航空総攻撃作戦である菊水作戦を指揮した。思わしい戦果を上げられず、8月10日付で第五航空艦隊司令長官の職を解かれた。8月15日の玉音放送が流れたあと、特攻彗星11機23名にて沖縄沖に停泊する米艦艇に向けて最後の特攻を指示。自ら特攻機に乗り込み、自爆して果てた。これまで特攻機を数多く見送ってきた責任をとっての自爆と見られるが、自主的に申し出たとはいえ終戦にもかかわらず多くの隊員を引き連れて犠牲にしたことに対して、遺族を中心に大きな批判を受けた。陣中日記『戦藻録』は歴史的資料としての価値もさることながら、宇垣の人生哲学が詰まっており、高く評価されている。

「1120に至り、何を考えたか、針路を二二五度としてレイテ湾に突入すと信号せるが……」

ちなみに宇垣司令官は、レイテ湾突入自体に反対していたわけではありません(ただし『戦藻録』では当初、輸送船団の壊滅よりも敵主力部隊との決戦を望んでいたことが記されています)。むしろ栗田艦隊にあって最後まで強硬にレイテ湾突入を進言していたのは、宇垣司令官です。

では、なぜ11時20分のレイテ湾進撃命令を冷笑したのかといえば、宇垣司令官から見て「今さら」感を拭えなかったためです。

レイテ湾に突入するならば、護衛空母群の追撃を中止することなく、そのままレイテ湾に雪崩込めば済んだ話です。少なくとも集合地点をレイテ湾に近い南方海面に求めるのが、軍事の常識です。

ところがレイテ湾から遠く離れておきながら、今さらレイテ湾目指して進撃することに、宇垣司令官としては不満を募らせたのです。

こうした栗田艦内にたちこめていた不穏な空気が見せた幻覚なのか、反転後の栗田艦隊には不可思議な報告が相次ぎます。

- 海戦の勝敗を分けた「ヤキ一カ」電 -

反転直後に大和の見張員が「北東方面に数本のマスト発見」と報告したのが、そのはじまりです。第一戦隊の参謀の一人も、それを確認しています。

宇垣司令官は「北東の敵を討つべく直ちに反転すべき」と進言しますが、栗田長官は動ずることなく、レイテ湾突入の継続を指示しました。

さらに11時48分にも大和の見張員が「左170度、距離38キロの水平線にマストらしいものの移動」を発見しています。別の見張員が「ペンシルバニア型戦艦および駆逐艦らしき四隻」と報告しています。

ここでも宇垣司令官は、その正体を確かめるために艦艇を近づけることを進言しますが、栗田長官は拒否しています。

それでも敵機動部隊らしき存在を無視することもできず、栗田長官は基地航空部隊に向けて「1150『ヤキーカ』ノ敵ヲ攻撃サレタシ」と電信を打ち、再びレイテ湾に向けて進撃しています。

ちなみに戦後になって、このときの米海軍の動きは公開されていますが、栗田艦隊の近くにいた米軍の部隊は皆無です。つまり、大和の見張員が見た敵影は何かの見間違いだったことになります。

恐怖が生んだ幻影なのか、あるいは死へと近づくレイテ湾へ行きたくないという潜在意識の働きなのか、現実には存在しないものを見たと感じたことは間違いありません。

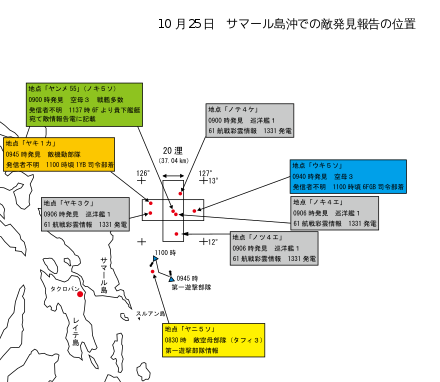

ここで、先の電文に出てきた「ヤキーカ」について説明する必要があります。「ヤキーカ」とは、栗田艦隊が 11時頃に受信したとされる電報のことです。

「〇九四五、ヤキ一カノ敵機動部隊ヲ攻撃サレ度」

はじめの「〇九四五」は 9時45分に送信された電報であることを示しています。「ヤキ一カ」は航空機用地点符号です。つまり、9時45分の時点で栗田艦隊の後方30海里にいる敵機動部隊を攻撃せよ」の意味になります。

レイテ沖海戦:wikipedia より引用

実はこの「ヤキ一カ」の電報こそは、レイテ沖海戦の結果を左右する極めて重要な役割を果たしました。

たった1本の電報が、史上最大の海戦の行方を決することになろうとは、誰一人予想し得ないことでした。

もっとも「ヤキ一カ」の電報が栗田艦隊に届いた直後は、さほど重要な情報とは思われていなかったようです。受信の直後に栗田長官は、レイテ湾への進撃を下令しています。つまり、この時点では「ヤキ一カ」の情報を無視したことになります。

ところが、大和の見張員が敵機動部隊と見られる艦影を見たと報告したことから、「ヤキ一カ」の電報は俄然重要度を増したといえます。見張員の報告と「ヤキ一カ」の敵機動部隊の存在が繋がることで、情報の真実度が急激に増したからです。

敵機動部隊が近くに存在していることを確信し、栗田艦隊司令部はざわつきました。ハルゼー機動艦隊を北方に吊り上げたことを知らせる小沢長官からの電信のことごとくは届いていないため、栗田艦隊司令部ではハルゼー機動艦隊の行方がまったくわからない状況です。

サマール沖で先ほど戦った空母群は、ハルゼー機動艦隊の支隊だと信じ込んでいました。支隊の近くに本隊がいることは間違いなく、栗田艦隊の近くにいる「ヤキ一カ」の敵機動部隊こそはハルゼー機動部隊の本隊だと判断されたのです。

その3.謎の反転へ至る経緯

反転直前、10月25日正午時点の日米艦隊の動き

『レイテ沖海戦』半藤一利著(PHP研究所)より引用

正午になり、栗田艦隊の幕僚たちは今後どうすべきかをめぐり、熱い議論を交わしました。

このとき、栗田艦隊には2つの選択肢がありました。ひとつは、このままレイテ湾突入を目指して進撃を続けるという選択であり、もうひとつはハルゼー機動艦隊との決戦におもむくという選択です。後者を選べば、レイテ湾突入を断念せざるを得ないことは明らかでした。

議論が白熱する最中、12時7分に米攻撃機50機の編隊が栗田艦隊を襲いました。空母群の追撃をやめて引き返して以来、単発的な空襲は繰り返されていたものの、栗田艦隊の脅威になるような統制のとれた攻撃ではありません。ところが今回の空襲は違いました。

組織的かつ本格的な編隊爆撃が行われたのです。その見事な襲撃ぶりに栗田艦隊の幕僚たちは、ハルゼー機動艦隊本隊の艦上機による攻撃に違いないと推測しました。そのことはハルゼー機動部隊がすぐ近くにいるとの確信を抱かせるに十分でした。

栗田艦隊は対空防御のための輪形陣を組んでいたため、容易に決定打は許さなかったものの、重巡利根が艦尾に250キロ級の直撃弾を受け、航行不能となり輪形陣から脱落しています。(利根は修理によって1時間後に修復し、本隊を追いかけています)

この米攻撃機の正体は、タフィ2の艦上機でした。

タフィ3にしてもタフィ2にしても、栗田艦隊が追撃している限りは逃げるよりなく、その間は艦上機を飛ばせません。栗田艦隊が離れれば、艦上機による爆撃を仕掛けるのは当然でした。栗田艦隊による護衛空母群の追撃こそは、まさに「攻めるは最大の防御なり」の格言を地で行く行動だったのです。攻め足が止まれば、態勢を建て直した敵の猛攻を受けるのは必然でした。

一方的な空襲にさらされるとわかっていながら、なぜ追撃を止めて距離をとったのか、そのこともアメリカの軍人や歴史家が首をかしげた理由のひとつです。

しかし、栗田艦隊はタフィ2の艦上機による襲撃を、幻影に過ぎないハルゼー機動部隊による攻撃と受け止め、その猛攻に耐えかねて、ついに反転します。

危機感を募らせた栗田艦隊司令部は、幻影に幻影を重ねてしまいます。自分たちがハルゼー率いる強大な米機動部隊に包囲されており、このままでは艦隊の全滅が迫っていると思い込んだのです。

空襲にさらされるなか、12時36分に栗田長官は連合艦隊司令部に向けて電報を発しました。

「第一遊撃部隊はレイテ泊地突入を止めサマ-ル東岸を北上し、敵機動部隊を求めサンベルナルジノ水道を突破せんとす」

それは、栗田艦隊がレイテ湾突入を断念し、反転を遂げたことを知らせる内容でした。

米機の空襲を避けるためにレイテ湾に背を向けた栗田艦隊には、再びレイテ湾を目指す気はありませんでした。

栗田艦隊が反転を遂げた、そのとき、日本が最後に希望を託した捷号作戦の失敗が確定しました。同時に、史上最大の海戦となったレイテ沖海戦での日本海軍の惨敗が決しました。

これによりレイテの制海権と制空権は米軍の握るところとなり、物資や人員の輸送を阻まれたレイテ島の日本陸軍は、孤立を余儀なくされました。その結果、レイテ島では約8万人の将兵が屍をさらすことになったのです。

その4.反転がもたらした空しい犠牲と敗北

捷号作戦がはじめから無謀な作戦であったことはたしかです。何度も指摘していますが、当初よりレイテ沖海戦に参戦する栗田・小沢・西村・志摩の4つの部隊に課せられていた任務は、特攻です。

すべては栗田艦隊のレイテ湾突入を果たすことを目的に立てられた作戦でした。西村艦隊の全滅も、小沢艦隊が4隻すべての空母を失い、日本最後の機動艦隊が事実上壊滅したことも、神風特攻隊が米空母に突撃して果てたことも、すべては栗田艦隊をレイテ湾に突入させるための尊い犠牲でした。

しかし、栗田艦隊がレイテ湾まであと少しに迫りながらも反転を遂げたことにより、それらの犠牲が無駄になったことは否定できない事実です。すべては空しい犠牲となり果てたのです。

戦後、栗田長官は多くの犠牲をないがしろにした反転の責任を一手に浴びることになります。なぜレイテ湾に突入しなかったのか、なぜ反転したのかと、マスコミを筆頭に激しい攻撃にさらされ、あたかも日本国民すべてを敵に回すかのような状態におかれました。

もっともレイテ沖海戦から生還を果たした時点では、栗田長官への風当たりは、さほど強いものではありませんでした。むしろ4隻の空母をむざむざと失った小沢長官に対して世間の批判は集中しました。捷号作戦の中身までは国民に知らされていなかったため、小沢艦隊が囮としての役割を果たしたことさえ、当時はわかっていなかったためです。

さらに大本営によってレイテ沖海戦での日本海軍の勝利が報じられたことも、栗田長官の名声を高めました。

「大本営発表。本日早朝、わが海軍部隊は、比島沖合海上にて敵機動部隊と交戦、左の如き戦果をあげたり。エンタープライズ型空母を含む航空母艦四隻撃沈、重巡一隻撃沈、軽巡一隻撃沈、駆逐艦四隻撃沈、空母二隻大破、巡洋艦又は駆逐艦二乃至三隻大破。我方の損害軽微なり。以上」

かなり誇張された戦果であることがわかります。この大戦果が台湾沖航空戦での大勝利に引き続いて発表されたため、国民は喜びに沸き立ちました。

ところが戦後になり、レイテ沖海戦で本当は日本が惨敗を喫したこと、捷号作戦の全貌が衆目にさらされ、すべての犠牲が栗田艦隊のレイテ湾突入のために行われていたにもかかわらず、栗田艦隊が直前で反転したことなどの事実が次々と明らかになるにつれ、栗田長官への批判が高まることになったのです。

世間からの罵倒が最高潮に達したのは、そのとき米軍がレイテ湾でどうしていたのかという真相が公表されたときです。

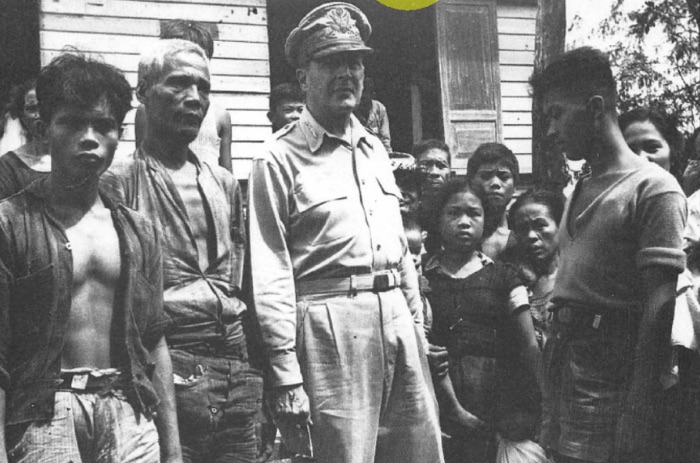

米軍側の手記によれば、栗田艦隊がレイテ湾に迫る間、レイテの米上陸軍は恐怖のどん底に突き落とされたと記されています。大和の46センチ砲がひとたび火を噴けば、1.5トンの砲弾がマッカーサー上陸軍を襲います。大和にはまだ1500発の砲弾が残されていました。大和が本気で上陸軍に向けて砲弾を撃ち続ければ、20万の米上陸軍の大半が壊滅した可能性があったのです。

そのとき、マッカーサー夫妻は湾内に停泊していた軽巡ナッシュビルにいたとされます。となればマッカーサーの命運も、ここで尽きていたかもしれません。マッカーサーは顔を引きつらせ、身体を震わせながら湾口をじっと見つめていたと綴られています。

「私は帰ってくる」の宣言通り、再びフィリピンの地を踏みレイテ島の人々に囲まれ満足げなマッカーサー元帥だが、栗田艦隊の突進に肝を冷やした

『レイテ沖海戦 (歴史群像 太平洋戦史シリーズ Vol. 9)』(学研プラス)より引用

レイテ湾内には80隻にものぼる陸軍輸送船団があり、まだ荷物を揚陸している最中でした。それら輸送船団を撃沈させれば、レイテ島で孤立したのは日本軍ではなく米軍であったかもしれません。

アメリカ側の資料によって記述は様々ですが、レイテ湾の米軍がパニックに陥っていたことは間違いありません。米軍では1944年10月25日を、今次の大戦中における最大の危機であったとしています。

マッカーサーは回顧録に、こう記しています。

「もはや勝利は、栗田提督のふところに転がり込もうとしていた」

このような事情が明らかにされるにつれ、レイテ湾突入を止めて反転した栗田長官への国民の怒りは、頂点に達したのです。

その結果、日米ともに「栗田艦隊、謎の反転」は先の大戦における最大の謎となりました。

勝利を目前にしていた栗田艦隊が、なぜ突然、反転を遂げたのか?

この謎をめぐって、日米で様々な書籍が刊行されています。これらの書籍を紐解きながら、反転の謎について迫ってみます。

その5.なぜ反転したのか?

- 反転は幕僚間の討論で決定された!? -

栗田長官は寡黙の人として知られています。反転の謎については戦後、多くの質問が浴びせられましたが、黙して語らなかったとされるのが一般的です。

これには当時のマスコミの報道姿勢にも問題がありました。世論が先か報道が先か判別は難しいところですが、栗田長官に対する批判、糾弾の意図をもったインタビューが為されています。そのようななかで安易に口を開けば揚げ足をとられかねない状況であっただけに、栗田長官としてもマスコミに対しては難く口を閉ざすよりなかったことでしょう。

さらに部下に危害が及ばないように、批判を一手に引き受けようとしたことも、寡黙を通した理由のひとつだと思われます。

反転を決めた経緯について聞かれた際、栗田長官は「あれは俺が独断で決めた。俺一人で決めたんだよ」と語っています。

しかし、その場にいた多くの幕僚の証言から、実際には司令部での討論をへて導かれた結論であったことが明らかにされています。

栗田長官としては、たとえ幕僚の合意の上に決せられた「反転」であっても、その決断を下したことにおいては自分にすべての責任があるとの思いから、「独断で決めた」との発言になったものと思われます。

全責任を一人で背負おうとしたことに、栗田長官の剛胆な人柄が表れています。

日本向けには多くを語らなかった栗田長官ですが、実は戦後に行われた米軍による調査では、反転の理由について能弁に語っています。

栗田長官があまりに多くの理由をあげるため、調査官である米海軍士官らは、かえって何が反転に大きな影響を及ぼしたのかがわからず、困惑したようです。

このときのインタビューと幕僚の残した手記から、このままレイテ湾に突入するべきか、それとも「ヤキ一カ」の敵機動部隊の攻撃に向かうべきかをめぐり、幕僚の間で次のような討論がなされたことがわかっています。

- 情報がないなかでの決断-

まず問題となったのは、米軍についての情報がまったく入ってこないことでした。西村艦隊が全滅を遂げたことは志摩艦隊からの報告で知り得たものの、小沢艦隊からの電信は届かず、ハルゼー機動部隊の吊り出しが成功したのかどうかもわかりません。電信がひとつも届かないため、小沢艦隊も全滅したのだろうとの憶測を呼びました。

レイテ湾の状況もさっぱりわかりません。現時点で輸送船が湾内にいるのかさえ不明です。空母群追撃の際、重巡利根からレイテ湾の艦艇についての情報が発信されたことは先に記しましたが、大和には届いていませんでした。

栗田艦隊は情報不足のなかで苦しんでいました。栗田艦隊が米軍の動きについて知らせる情報を友軍から受け取ったのは、「ヤキ一カ」の電信がはじめてだったのです。

友軍からの情報はないものの、米軍がやり取りしている電信は掴んでいました。それはレイテ湾内の第7艦隊が機動部隊に救助を求める内容でした。機動部隊からは、「あと2時間で到着」との返信があったとされています。

第7艦隊のキンケードが栗田艦隊の出現にパニックを起こし、ハルゼーに対して再三救援を懇願したことは先に記した通りです。あわてていたため、その多くは暗号処理もされないまま平文で送られています。だからこそ栗田艦隊でも受信できたのです。

ところが、ここでも運命の悪戯なのか、キンケードが救援を求める電信は何度も繰り返されたにもかかわらず、栗田艦隊が受信できたのは「あと2時間で到着」の電信のみでした。

他の電文も受信できていれば、キンケードが幾度も救援要請をしていることを栗田艦隊が知るところとなり、レイテ湾が手薄であることに気がついたはずです。

たまたま受信できた情報が、「機動部隊があと2時間で到着」だったことは、栗田艦隊に災いしました。

この情報を入手したことにより、あと2時間もすれば到着するほどの近距離に米機動部隊がいる、と栗田艦隊の幕僚たちは確信したのです。

もちろん、そのような事実はありません。ハルゼー機動部隊は小沢艦隊を追いかけて遠く北方にあり、2時間で駆けつけることなど到底不可能です。この電信については戦後の調査により、ハルゼー機動艦隊が返したものではないことがわかっています。

では、この電信はどの部隊が発したのでしょうか?

その謎は今日に至るも解けていません。そもそも米公式資料には「あと2時間で到着」の電信についての記載がありません。工作部隊が栗田艦隊を混乱させるために打った偽の電信ではないか、といった説もあります。

しかし、そうであれば偽の電信ひとつで栗田艦隊の反転を誘発したことになるだけに大手柄です。にもかかわらず記録に一切残されていないのは、不可解としか言いようがありません。

「ヤキ一カ」にいる米機動部隊の存在を知らせる情報、大和見張員が見た敵艦艇と思われるマスト、2時間後に駆けつけるとの米軍の電信、それらひとつひとつの情報だけを取り出してみても真実性に乏しいものの、すべての情報が繋がることでハルゼー機動部隊が近くにいることが、いよいよはっきりしてきます。

そうであるならば、この電信を受信してから2時間ほど経過した今頃、レイテ湾にはハルゼー機動部隊が手ぐすね引いて待ち構えているのではないかと想像することも、ごく自然です。

- もっとも意義のある死所はどこか-

栗田艦隊からはレイテに向かう航空機が数多く目撃されていることも、不安を加速しました。栗田艦隊への大規模な航空攻撃を加えるために、タクロバンの飛行場に米軍が兵力を集中しつつあると推測されたためです。

このレイテに向かう航空機の正体は、タフィ3とタフィ2の艦上機でした。燃料と弾薬を補給するために、仕方なくタクロバンの飛行場に着陸したに過ぎなかったのです。

ハルゼー機動部隊がレイテ湾にあり、さらにタクロバンには攻撃機が集結しつつあるとの幻想が、栗田艦隊司令部を覆っていました。

それでもレイテ湾突入の任務を負っているからには、たとえ全滅が待っていようとも、目をつぶって突撃するよりありません。全滅を恐れる気などはじめからないものの、ただしかし、無意味に全滅することに意味があるのかと、幕僚たちの脳裏に理性的な問いが投げかけられます。

レイテ湾突入の目的は敵輸送船団の壊滅と上陸軍の撃破にあります。されど、輸送船団が未だに湾内に止まっているとは考えにくい状況でした。空母群との戦闘からだいぶ時間が経過しているだけに、輸送船団はとっくに湾内を脱出しているかもしれません。

たとえ湾内に輸送船が残っていたとしても、米軍のレイテ上陸は20日に行われているだけに、5日も過ぎた今頃はすでに荷物の揚陸が終わっているに違いありません。となれば、レイテ湾にいるのは荷物をすべて下ろして空になった輸送船です。

果たして空になった輸送船を沈めることに、意味があるのかと考えざるを得ません。もとより死を恐れる気などないものの、空っぽの輸送船団に無意味な砲撃を加えて命が果てることには、納得できない思いがありました。

全滅しての死は避けられないとしても、せめてもっとも意義のある死に場所を選びたいと、幕僚たちの意思は次第にひとつに固まっていきます。

レイテ湾突入の果ての無意味な死か、それとも敵艦隊の主軸であるハルゼー機動部隊と差し違えての死か、どちらの死を選ぶかとなれば、もはや答えは明らかでした。

帝国海軍の軍人である以上は名誉ある死を選ぶべきだと、幕僚たちの意見が一致しました。この際、レイテ湾突入は止め、敵機動部隊へ向かうべし、との結論を得たのです。

このとき幕僚の誰が栗田長官に対して、その見解を伝えたのかについては証言が分かれています。いずれにせよ幕僚の見解を聞くまでもなく、栗田長官はすでに同じ結論に達していたとされています。

戦後、栗田長官が海軍兵学校の校長となった際に、その薫陶(くんとう)を受けた作家の大岡次郎は、栗田長官から幾度か次のように聞いたと著書に綴っています。

海軍軍人は砲戦場裸で死んでこそ死所を得る。空船を撃ったり、上陸兵を撃ったりしている間に、頭上を敵機に押さえられたら、艦隊乗員は皆死ぬ。自分が死ぬことは何もおそれないが、部下達に誇りをもって死なせることができない。全員死所が得られないのである。

『正説レイテ沖の栗田艦隊』大岡次郎著(新風書房)より引用

名誉ある有意義な死所を得たいという部下たちの思いを、栗田長官は汲み取っていました。だからこそレイテ突入を取りやめ、近くにいるはずと信じる敵機動部隊との決戦に死所を求めたのです。

その決断はレイテ沖海戦を通して、もっとも重要な決断となりました。

- 艦隊決戦主義の幻影-

もちろん、それが連合艦隊司令部から下った「天佑を信じ全軍突撃せよ」の命令に背く行為であることは重々承知しています。

さりながら、栗田長官にしても幕僚らにしても、命令違反であるとの批判に抗するだけの正当性をもっていました。

はじめて捷号作戦についての説明を受けた際に、小柳参謀長が連合艦隊司令部の神参謀より、ある条件を引き出していたからです。

それは、レイテ湾突入に際して敵主力部隊と対立し、二者いずれを選ぶべきか迷う場合には、輸送船団を棄てて敵主力の撃滅に専念してもよい、との条件です。

神参謀は小柳参謀長の提示した条件を、了承したとされています。小柳参謀長は「これは大事な点であるから、よく長官に申し上げておいてくれ」と念を押しことが、戦後に著された小柳参謀長の著書に記されています。

そのことは小柳参謀長を通して栗田長官や他の幕僚たちにも伝えられています。輸送船団よりも敵主力部隊と戦いたい、その思いは栗田艦隊の幕僚や乗組員に共通していました。

「艦隊が存在する意味は敵主力部隊との決戦にある」とする考え方は、日本海軍の伝統に根差す絶対的な価値観です。しかし、世界を見渡してみれば、時代とともに戦い方もまた変わってきていました。

大東亜戦争では補給線の確保が極めて重要でした。敵主力部隊を直接叩くだけが戦争ではないことに、米軍はいち早く気づき、日本の輸送船を沈めることに精力を傾けてきました。

日本海軍には輸送船を護衛するという発想がなかったため、米軍の潜水艦の好餌になったことは先に紹介した通りです。

輸送船を護衛するという発想がなかったのは、そもそも日本海軍には敵の輸送船を攻撃するという発想自体が欠けていたためです。武器を持たない輸送船を狙うのは卑怯だと捉える風潮が、日本海軍には漂っていました。

敵輸送船団を標的にするという考え方は、国家総力戦という従来とは異なる戦争の形態が生んだ新たな戦い方です。

艦隊決戦主義こそが至上との信念をもつ栗田長官や幕僚、大半の乗組員らにとって、敵の輸送船団を狙った攻撃は邪道であるとの思いを捨てきれませんでした。

栗田長官が反転を決断し、「320度、右一斉回頭」の信号を大和に掲げたとき、大和を先導していた軽巡能代の艦上では、一斉に「バンザイ!」の声が上がったと記録されています。

このことは、レイテ湾突入を取りやめて反転するという栗田長官の決断が、多くの乗組員から歓迎されたことを表すエピソードといえるでしょう。

もちろん全員が諸手をあげて歓迎したわけではありません。反転に対する批判的な声も、上がっています。

ことに宇垣司令官は突然の反転に納得できない思いを抱えていました。宇垣司令官はあくまで第一戦隊の司令官であったため、栗田艦隊の幕僚ではありません。先に行われた幕僚の会議にも参加していないため、反転が決まった経緯についてはまったく知らされていません。

そのとき、大和の二十畳ほどもある艦橋には、栗田艦隊司令部と第一戦隊司令部が別に存在し、それぞれに会議を開いていたのです。

宇垣司令官が「ヤキ一カ」の電信が届いたことも知らされていなかったことは、戦闘中の記録を詳細に綴った『戦藻録』に、この電信についての情報が何一つ出てこないことからも明らかです。

宇垣司令官は「北へ行くんじゃないのか! 参謀長、レイテはあっちだぞ!」と、あたかも不動明王のように怒りを露わに小柳参謀長に詰め寄ったとの証言が残されています。

しかし、栗田艦隊はハルゼー機動部隊との決戦を求め、レイテ湾に背を向けました。

- 敵機動部隊は見つからず-

その後の経過について簡単に紹介しておきます。米機の空襲にさらされながらも栗田艦隊は、米機動部隊がいると見られていた予想海域に到達します。されどそこに敵影を見つけることはできませんでした。

小柳参謀長は綴っています。

「かくして会敵を予期し、索敵北上した午後も、すでに日没に近づいてきたが、敵の動静に関しては、小沢艦隊からも基地航空部隊からもなんら得るところがない。いったい敵の機動部隊はどこに行ったというのか。いよいよ奇怪千万だ。」

何度も繰り返しますが、ハルゼー機動部隊は小沢艦隊を追って北上していたため、そこにいるはずもありません。

すべてが空振りに終わったことを悟った栗田長官は、米機動部隊との会敵をあきらめ、午後4時20分に艦隊の針路を北西に向け、サンベルナルジノ海峡へと向かいました。もはや燃料も心許なく、今さらレイテ湾に向けて引き返すわけにもいかなかったためです。

主な戦いを終えた10月25日18時時点の日米艦隊の動き

『レイテ沖海戦』半藤一利著(PHP研究所)より引用

その6.消えない謎

- 「ヤキ一カ」電の謎-

以上が栗田艦隊の謎の反転について語られてきた正史です。しかし、この経緯のなかにも多くの謎が隠されています。

なかでも最大の謎とされるのが、「ヤキ一カ」の電信です。この電信は、栗田艦隊に降って湧いたように突如、出現します。

ところが、実はどこから届いた電文なのか、今日に至るも解き明かされていません。第一遊撃部隊戦闘詳報にも電文の存在そのものが記されていないため、発信者がどの部隊であるのか、一切不明です。栗田艦隊では南西方面艦隊を発信者と受け止めていますが、戦後の調査によれば、南西方面艦隊にはそのような電信を出した者はおらず、発信したとの記録も残っていません。

アメリカ主導による綿密な調査が行われましたが、どの部隊にも「ヤキーカ」電を打った記録もなければ、それに携わった人物を見つけることさえ、できなかったのです。

誰も打っていない電報が、なぜ大和に届いたのか、ここまで来るとミステリーです。

戦後、小柳参謀長はこの「ヤキーカ」電が偽電であったことを認めています。しかし、「偽電」といっても、それが具体的に何を指すのかがわかりません。

真相は定かでないものの、一般常識に照らして考えるならば、「ヤキーカ」電は実際に届いた電報ではなく、栗田艦隊司令部の幕僚の誰かが故意に捏造(ねつぞう)した偽電ではないか、といった疑惑が持ち上がります。

これほど重要な電報の発信者が不明である以上、捏造が疑われるのはやむを得ないことといえるでしょう。存在しない敵機動部隊が間近にいると知らせる偽電を造り上げることで、敵機動部隊との決戦におもむくことを言い訳にレイテ湾突入を取りやめ、体よく退却したのではないか、といった批判が栗田長官に集中しました。

ただし、たとえ捏造があったとしても、栗田長官自身がそのことに関与していないことは間違いありません。栗田長官は戦後になっても、「ヤキーカ」電を送ってきたのは南西方面艦隊司令長官であり、なおかつ親友であった三川軍一中将であると固く信じていたことが明らかにされています。

三川軍一:wikipedia より引用

【 人物紹介 – 三川軍一(みかわ ぐんいち) 】1888(明治21)年 – 1981(昭和56)年

大正-昭和期の軍人。最終階級は海軍中将。軍令部第二部長・第七戦隊司令官・第五戦隊司令官を経て¥、第三戦隊司令官に就任。一航艦における次席指揮官を務める。真珠湾攻撃に参加、攻撃後に再攻撃の意見具申を行ったが、一航艦長官南雲忠一は予定通り攻撃せず離脱を決定した。ミッドウェー海戦に参加。第八艦隊司令長官に着任し、第一次ソロモン海戦を指揮。敵重巡洋艦部隊を壊滅させる武功を挙げた。第三次ソロモン海戦に参加後、航海学校校長・第二南遣艦隊司令長官を経て、南西方面艦隊司令長官 兼 第13航空艦隊司令長官となる。後に第三南遣艦隊司令長官を兼ねる。軍令部出仕の後、予備役編入。

幕僚の誰かが捏造した「ヤキ一カ」電を栗田長官が信じたことから、反転の意思決定が為されたと考えられています。実際、栗田艦隊の生存者によるそのような指摘も為されています。

- 小沢長官の電信は握りつぶされた!? -

もうひとつ不思議なのは、小沢長官が発した電信を栗田長官が目にしていないことです。これまで何度かふれてきましたが、小沢艦隊がハルゼー機動部隊の吊り出しに成功したことを知らせる電報のことごとくは、栗田艦隊司令部に届いていませんでした。

もし、栗田長官が小沢長官からの電信に目を通してさえいれば、ハルゼー機動部隊がレイテ湾近くにいないことがわかっただけに、そもそも敵主力部隊を攻撃するかレイテ湾に突入するかで悩む必要もありません。

小沢艦隊が囮としての任務を果たして壊滅したとわかれば、栗田長官の真っ直ぐな性格からしても、レイテ湾へ突入していた可能性は大きかったと考えられます。

しかし、なぜか届かなかったのだから、そのことを追求してみても仕方ありません。

ところが……。

後に意外な事実がわかります。小沢長官の打電したすべてではないものの、3つの電報が大和の電報綴に記載されていることが、わかったのです。

前日 24日の12時15分、小沢艦隊が敵機動部隊と接触し攻撃したとの報告、そのあとに松田前衛艦隊に接敵撃滅を命じた電報、さらに25日の12時15分、空母瑞鶴の沈没を受け、小沢長官が軽巡大淀に移乗し、なお作戦を続行中であることを知らせる電報、これら3本の重要な電報が、大和の電報綴にはたしかに受信したと記録されていたのです。

つまり、大和の通信士は電報を受け取ったものの、栗田長官と幕僚らがいる艦橋には、なぜか届かなかった、ということです。

電信が届かないのは、何らかの手違いによる偶然の産物なのかもしれません。しかし、それが何度も繰り返されたとなれば、偶然が必然に見えてくるのは当然です。「なぜ届かなかったのか?」と勘ぐらざるを得ません。

となれば、この「なぜ」に対する回答は2つに絞られます。通信士が艦橋に知らさなかった、あるいは幕僚の誰かが受け取ったが握りつぶした、そのどちらかしか考えにくい状況です。

常識的に見て、どちらがより怪しいのかと言えば、答えるまでもないでしょう。これほど重要な電報を、通信士が独断で握りつぶすとは到底考えられません。

GHQ参謀第二部歴史課陳述にて栗田長官は、小沢長官からの電報をはじめて目にしたのは、反転後の夕方、サンベルナルジノ海峡に入る直前であったと述べています。

届いていないはずの小沢長官からの複数の電報を目にした栗田長官の驚きは、いかばかりであったことでしょうか。

「この電報が、いままで私のところへとどかなかったのはどういうわけか。着信してから、なぜこんなに遅れたのか。まだほかにないか」

栗田長官は慌てて問い質しましたが、すべては後の祭りでした。

少なくとも栗田長官が反転して敵機動部隊の攻撃に向かう決断を下した時点においては、小沢艦隊の状況も、神風特攻隊による攻撃が行われたことも知り得ないことでした。

それでも戦後は、幾多の英霊の犠牲を無駄にして自分たちだけが生き残ったと、晩年になっても批判を浴びることになります。それは老いた提督にとって、あまりに過酷な現実でした。

その7.反転をめぐる批判の声

- 米軍側からみた栗田長官 -

一方、米軍関係者や歴史家の栗田長官に対する評価は辛辣(しんらつ)です。反転に至る経緯にしても、日本側の資料と米軍側の資料とでは、大きく異なります。客観的事実は同じでも、その解釈をめぐっては日米で差異が生じるためです。

アメリカ側の多くの戦史では、護衛空母群の追撃を打ち切ってからの栗田艦隊の行動は、不可解であったと記されています。

米軍から見ると栗田艦隊は水上戦闘が行われた海域のあたりを2時間以上にわたり、あてもなくぐるぐる回っているように見えたとされています。

神風特攻隊による攻撃が行われた際、キンケードはまもなく栗田艦隊がレイテ湾に突入してくるだろうと脅えました。ゼロ戦による特攻を、栗田艦隊のレイテ湾突入に合わせた連動した攻撃だと考えたためです。

しかし、栗田艦隊司令部は神風特攻隊による攻撃が行われている事実さえ知りません。

その後も栗田艦隊はレイテ湾を目指して進撃したり、向きを変えたりを繰り返し、そのたびにキンケードはオルデンドルフ隊に救援に駆けつけるように命じたり、やはり待機するようにと下令したりしています。

何を目的としているのか計りかねる栗田艦隊の動きに、米軍は首をかしげるばかりだったと記されています。

結局、栗田艦隊はサマール沖で3時間以上も無駄に動き回り、やがて反転して去っていったと記録されています。危機が過ぎ去ったことを喜んだキンケードは、マッカーサーに対して電信を打っています。

「われわれの立場は暗黒、暗黒、暗黒からバラ色に変わり始めた」と……。

サマール沖で空しくグルグルと動き回っていた栗田長官に対して米国内の評判が芳しくないのは、致し方のないことといえるでしょう。米軍から見て何を為すべきか決めかねて右往左往する栗田長官は、無能な提督としての姿を印象づけるに十分でした。

- 米機動部隊との決戦をめぐる矛盾 -

栗田長官の弁明が米軍の調査官を納得させられなかったことは、前述した通りです。栗田艦隊が錦の御旗として掲げる米機動部隊との決戦にしても、米軍からしてみれば意味不明でした。

なぜなら、栗田艦隊はサマール沖にてハルゼー機動部隊の一部とみなした空母群を、撃滅まであと一歩と迫りながら、レイテ湾突入を優先するために追撃を中止しています。ところが今度はレイテ湾突入を前にして、再びハルゼー機動部隊との決戦を目指して反転するのでは、ロジックが完全に破綻しています。

確実に目の前にあった機動部隊は見逃しておきながら、何処にいるのかはっきりとはわからない機動部隊を求めて行動を起こすのは、理解しがたいことでした。

航空部隊でさえ、広大な海域のなかから敵機動部隊を見つけることは至難の業です。まして水上部隊に過ぎない栗田艦隊が米機動艦隊と会敵できる可能性など、ほぼあり得ません。

「米機動部隊との決戦」を求めて反転する姿勢は武の心にあふれているものの大きな矛盾を含んでおり、額面通り受け取ることはできない、それが米軍側の下した見立てです。

- 極度の疲労とストレスが生んだ誤判断 -

栗田艦隊の謎の反転を論理的に説明することができないとわかると、米軍内では逆に栗田長官に同情を寄せる論が目立つようになりました。「レイテ湾突入か、それとも反転か、この重大な決断を下すに当たり、彼は心身ともに極度に疲労していた」とする論です。

たしかにブルネイを出撃して以来、栗田長官がおかれた状況は過酷の一語に尽きるものでした。パラワン水道では米潜水艦の魚雷攻撃にさらされ、乗艦していた旗艦愛宕から海中に放り出され、自力で泳がねばなりませんでした。

シブヤン海では米攻撃機による猛烈な空爆に襲われ、戦艦武蔵を沈められました。サマール沖では攻勢をとったとはいえ、米軍の必死の反撃にあい、損傷を受けています。短期間にこれほど激しい戦場に連日身を置いた海軍指揮官の例は、大東亜戦争を通してもほとんどありません。

出撃してより、ほぼ一睡もすることなく、絶え間ない緊張感と重圧にさらされていたのです。相当なストレスと疲労が栗田長官を蝕んでいたことは間違いありません。

栗田長官自身、中学の同期生かつ元海軍記者である伊藤正徳から反転の理由について聞かれた際、「あの時は非常に疲れていた」と語っています。

「その判断も今から思えば健全でなかったと思う。その時はベストと信じたが、考えてみると、非常に疲れている頭で判断したのだから、疲れた判断だということになるだろう」とも述べ、極度の疲労感によって誤った判断をしたことを認めています。

ただし、後日、栗田長官はこのときの取材について、あれは(誘導によって)言わされたんだ、と弁明しています。

真相は不明ですが栗田長官のおかれた状況が、一人の人間の限界を超えていたであろうことは想像に難くありません。

疲れ切っていたのは栗田長官ばかりではなく、幕僚らにとっても同じであったことでしょう。三日三晩、不眠不休のなか、一寸の油断も許されない戦場に身を置きながら正常な神経を保っていられるのであれば、そのほうが驚異的です。

- 恐怖が呼び起こした戦場離脱 -

さらに、疲労が限界を超えて蓄積していた栗田艦隊を覆っていたのは「恐怖」であったと、多くの識者が指摘しています。

たとえば大岡昇平は『レイテ戦記』のなかで、次のように綴っています。

ただしこの時栗田艦隊には、ハルゼ-の三四特別任務部隊にはない動機が働いていたことを見逃してはなるまい。それははっきりいってしまえば恐怖である。

艦隊は全滅を賭してもレイテ湾に突入する予定であった。しかし「死を賭して」はいうは易く行うに難いことである。弾丸を冒して突撃する歩兵、体当りする特攻機の操縦士にこの恐怖が全然ない、とするのは真実に反する。ただ人は軍人の習慣とか、戦場における心理の昂進、あるいは信念に鼓舞されて、恐怖を超越するだけである。

しかしこれが一艦隊の長時間の行動となると、話は複雑となる。司令官や幕僚の個人的性格は勿論、全将兵のいわゆる「士気」といわれるものが作用する。状況の強圧の下に、群集心理的に伝染することがある。

『レイテ戦記(一)』大岡昇平著(中央公論新社)より引用

神風特攻隊をはじめ、バンザイ突撃や斬り込み隊などの特攻は、大東亜戦争中に度々繰り返されました。特攻に恐怖が伴うのは当たり前といえます。すべての特攻は、その恐怖を乗り越えることで敢行されました。

しかし、艦隊の特攻ともなると数日間にわたって高揚感を維持しなくてはならないだけに、それらの特攻とは異なる難しさがあるとの指摘です。

しかも、島に孤立し、全滅しかない陸軍の行う特攻とは異なり、艦隊の行動であるからには退却して生還を果たす道が残されています。

ただし、天皇のためにも国民のためにも、さらには日本海軍の栄光のためにも、いかなる状況であっても「退却」を選ぶことは、けして許されません。軍命令に背くことも、軍人としての誇りが許しません。

ところが、そのすべての憂いを解決する道が残されていました。それが、敵機動部隊との決戦です。

大岡やこうも綴っています。

リンガ泊地出撃以前から栗田艦隊の将兵の聞に一般的であったレイテ湾の輸送船と心中するのはつまらないという判断、あるいはどうしても敵機動部隊と決戦したいという一見勇壮に聞える願望も、この恐怖の変形である率が大きいのである。

『レイテ戦記(一)』大岡昇平著(中央公論新社)より引用

つまり、レイテ湾に停泊している空の輸送船と差し違えることを無意味と考えることも、敵機動部隊との決戦を求めるという判断にしても、恐怖の裏返しではないかと指摘していることになります。

栗田艦隊が真に求めたのは戦場からの離脱であり、敵機動部隊との決戦は、それを正当化するための建前に過ぎない、ということです。

「ヤキ一カ」電にしても、小沢長官からの電信を受信しているにもかかわらず艦橋に届かなかったことにしても、幕僚の誰かによる戦場離脱のための工作と考えれば筋が通ります。

この場合、幕僚の誰かはひとりの人物であったかもしれませんが、そのことを知っていて口裏を合わせた幕僚らは複数人いると考えられます。そうでなければ偽電であることや、電報が届いていないことに、誰かは気づいたことでしょう。

このような疑惑も含めて、戦後に栗田長官への非難が集中しました。

- 反転を決断したのはいつか -

戦後八十年近い歳月が流れた今になっても、栗田長官の反転の決断をめぐっては批判派と肯定派に分かれた議論が続いています。すでにその事実に着目するだけでも、あのときの栗田長官の決断がいかに難解であったかを物語っているといえるでしょう。

栗田長官がいつ反転の意思を固めたのかも議論の対象になっていますが、そのなかには栗田艦隊にとって不都合な推理も含まれています。

栗田長官がレイテ湾突入を取りやめ反転の意思を固めたのは護衛空母群の追撃を中止し、レイテ湾とは反対方向での集結を下令した時点ではないか、との指摘が、それです。

それを前提にすると、その後の栗田艦隊における謎の行動について理路整然と説明できることもたしかです。即ち、一時反転してレイテ湾への進撃をしてみせたのは、敵機動艦隊との決戦に向かうことを口実に戦場離脱を計るためのポーズに過ぎなかったと見なすことができるからです。

この推理を裏付ける証拠として、反転後の栗田艦隊が敵機動部隊との会敵をあきらめてサンバルナルジノ海峡を目指していた際の不思議な行動が注目されています。

サンベルナルジノ海峡へ向かって順調に航行を続けていた栗田艦隊は、なぜか18時5分に反転し、18時30分に再び反転しています。つまり、25分間だけレイテ湾方面に引き返したことになります。

小柳参謀長は手記にて、このときの反転の理由を「念のためいったん沖合いに変針し、しばらく足踏みしたが、敵情は杳(よう)としてなく、いまは致し方なく一切の洋上戦闘を断念して海峡入り口に向かった」と語っています。

しかし、敵機動部隊との会敵を断念して帰路につきながら、今さら敵を求めて反転するのでは辻褄が合いません。

このため、このときの反転も、そしてサマール沖での反転も、レイテ湾突入を一時は目指したと主張するためのポーズではなかったかと、うがった論もあります。

真意は不明です。

栗田長官が敵機動艦隊との決戦を本気で求めて反転したのか、それとも戦場離脱を隠蔽するための隠れ蓑として会敵するはずもない敵機動艦隊との決戦を装って反転したのか、見解はまっぷたつに分かれています。

もちろん、そのどちらが真実であったのかは、この先も永遠に判明することはないでしょう。

その8.個人の責任にあらず

一方、栗田艦隊の反転は栗田長官個人の責に帰すべき問題ではなく、もっと別の大きな理由に基づくと喝破したのが『レイテ湾の日本艦隊―太平洋戦争の大海戦史 』を著したジェームス・A.フィールド・Jrです。

フィールドは著書のなかで、「比島沖海戦で日本艦隊が戦っていたのは、アメリカ艦隊ではなく、日本の歴史であった」と述べています。

大艦巨砲主義という歴史、艦隊決戦主義という日露戦争での日本海海戦の伝統に基づく歴史、こうした歴史の数々が、最後になって栗田艦隊に重くのしかかった結果として、反転が行われたとの主張です。

武力をもたない輸送船を狙うのは卑怯だと考える武士道もまた、日本の歴史そのものです。フィールドが指摘するように、日本の背負ってきた歴史との戦いを栗田艦隊は繰り広げ、歴史を乗り越えて新たな時代へと漕ぎ出すことを断念し、伝統のなかへと埋没していったのかもしれません。

その意味では、栗田長官を一方的に批判することは間違っているといえるでしょう。

文筆家としても才能を発揮したチャーチル英首相は栗田長官への激しい批判に対して、第二次世界大戦回顧録にて次のように綴っています。

wikipedia:ウィンストン・チャーチル より引用

【 人物紹介 – ウィンストン・チャーチル 】1874年 – 1965年

イギリスの政治家・軍人・作家。首相。陸軍士官学校のエリートコースを歩み、インドや南アフリカで軍人生活を送る。下院議員となり政治活動を始め、商務大臣・内相・海軍大臣を歴任。第一次大戦後に植民地相として実績を残す。1940年に首相となり、第二次大戦の戦争指導に当たった。大戦にアメリカを参戦させるため、ルーズヴェルトに対して様々な策を弄した。日米開戦の原因を作った人物として知られるが、なぜか日本では人気が高い。文筆家としても優れ、在職中にノーベル文学賞を受賞。

「次々に生起する事象によるプレッシャーで、栗田の心が混乱していたことは十分にあり得る。ブルネイを出港してまもなく旗艦を撃沈され、以後三日間絶えず攻撃されて艦隊は甚大な損害を出していた。彼を裁くことができるのは、同様な試練に耐えた者だけである。」

「同様な試練に耐えた者だけが彼を裁く資格がある」の一文は、説得力に満ちています。

しかし、栗田長官への個人攻撃は、戦後長いこと止みませんでした。GHQの占領下で職業軍人が公職追放された際、軍人恩給の支給が停止されたため、多くの帝国海軍の元将校が収入を絶たれ、困窮しました。

その間、元将校たちの危急を救おうと善意の人々による支援が為されました。ところが栗田長官だけは例外でした。栗田長官を支援しようとする国民は、一人もいなかったのです。やむなく栗田長官は大学講義録のガリ版筆耕などを細々と続け、なんとか生活を維持しました。

当時、タフィ2で栗田艦隊と戦ったフィッツ・リー中将は「だが彼は反転した。彼はのちに通信が全くうまく行かず、北方から別の米機動部隊が救援に駆けつけるだろうと思ったと述べているが大きなまちがいであり、日本人が彼を許すとは思われない。」と綴っていますが、まさに日本国民は栗田長官を許さなかったといえるでしょう。

チャーチルが語ったように理性的に対応することは、敗戦に打ちひしがれた国民には到底無理なことでした。

国民の関心を買ったがゆえにマスコミの論調はさらに過激さを増し、栗田艦隊があのとき反戦することなくレイテ湾に突入してさえいえればアメリカに勝てたかもしれない、日本が勝つ唯一のチャンスを潰したのは栗田長官だ、との偏見が幅をきかせたのです。

プライドを傷つけられた栗田長官は、「もうどこかへいってしまいたい」ともらしたとも伝えられています。

もちろん、栗田艦隊があのままレイテ湾に突入していたとしても、戦局の挽回など到底不可能であったことは論を俟ちません。

先にも軽くふれましたが、「もし、レイテ湾に突入していればどうなったのか?」については日米ともに関心を呼び、様々な見解が示されています。

その9.もし、レイテ湾に突入していれば……

- 全滅と引き換えに与えた最後の一矢 -

「もし、栗田艦隊が反転することなくレイテ湾に突入していればどうなったのか?」、については「栗田艦隊は全滅しただろうが、その前に相当な被害を米海軍にもたらしただろう」との予測が大勢を占めています。

しかし、オルデンドルフの戦艦隊がレイテ湾に立ちふさがり、護衛空母群の艦上機とタクロバンの飛行場から駆けつけた攻撃機による空襲が予想されるなか、栗田艦隊はレイテ湾にたどり着く前に全滅した可能性が高い、との見方もあります。

戦後に明らかとなった米軍の狼狽ぶりにしても、オーバーに過ぎるのではないかと言った論もあります。

オルデンドルフの戦艦隊と栗田艦隊が戦った際に、どのような結果が待っていたのかについては、日米の多くの軍事研究家や歴史家の関心を集めました。ですが「もしもの世界」についてどれだけ意見を交わしてみたところで、もとより結論が出るはずもなく、神のみぞ知る世界です。

ただし、栗田艦隊にはもっと早くレイテ湾に突入するチャンスがあったことを忘れるわけにはいきません。

一般的に「栗田艦隊が反転しなければ?」といった if を推理する際は、レイテ湾に背を向けて艦隊に集合をかけ、そこから反転してレイテ湾を目指した直後の「反転」が議論の対象になっています。

その時点ではオルデンドルフの戦艦隊がレイテ湾に駆けつける時間的な余裕が生じており、護衛空母の艦上機にしてもタクロバンの航空基地で燃料と爆弾を積み終わっているだけに、いつでも空襲できる状況にありました。

これらの攻撃をかわし、栗田艦隊が無傷でレイテ湾に突入できるとは考えにくいだけに、米軍が恐怖におののいたほどの戦果を残せたかどうかは疑問が残ります。

しかし、栗田艦隊がそもそも北方で艦隊を集結させることなく、レイテ湾に近い地点で集結し、そのままレイテ湾に突入していたならば、話はまったく違ってきます。

このタイミングではオルデンドルフ隊による救援は間に合いません。オルデンドルフ隊がどれだけ急いでも、到着するのは栗田艦隊がレイテ湾で暴れ回った後のことです。

護衛空母群の艦上機にしても、爆装して出撃できるような時間的な余裕はありません。タクロバンの飛行場は護衛空母に帰艦できない航空機でごった返しており、爆撃機がまともに発進できたかどうかも疑問です。

つまり、護衛空母群の追撃直後にそのままレイテ湾に雪崩れ込めば、栗田艦隊を阻む障害はほとんどなかったということです。その際、栗田艦隊が大きな戦果を上げたことは間違いありません。

レイテ湾突入のタイミングによって、予想される戦果に大きな食い違いが生じています。

ともあれ、突入後の憶測には諸説あるものの、レイテ湾の米軍が大きな打撃を受けたであろうことは、多くの歴史家が指摘するところです。キンケイド麾下の第7艦隊も陸軍の輸送船団も、マッカーサー夫妻も、恐らくは吹き飛んだことでしょう。

そのことは日本海軍にとって、最後の栄光となったに違いありません。

栗田艦隊では米輸送船団は空に違いないと考えていましたが、実際には荷物を満載した輸送船が新たに入港していたため、まだ揚陸作業は盛んに行われていたのです。

ただし、連合艦隊最後の栄光を飾った後、栗田艦隊がレイテ湾で全滅して果てることも確実でした。米軍が湾の出口をふさぐのは間違いなく、そうなると栗田艦隊には、もはや逃げ道がありません。

砲弾はいつかは必ず尽きます。タクロバンから飛び立った爆撃機による攻撃もあれば、舞い戻ったオルデンドルフ隊やハルゼー機動部隊によって、栗田艦隊が全滅するのは時間の問題です。

つまり栗田艦隊は全滅と引き換えに、米輸送船団と上陸軍に壊滅的な打撃を与えたと推測されています。

- 人的被害をめぐる問題 -

ここで問題となるのは、米上陸軍で生じたであろう未曾有の人的被害です。戦艦大和の主砲をはじめとする栗田艦隊の砲撃によって、米上陸軍20万にも多大な被害が生じたことは間違いありません。まさに、それこそが捷号作戦が決まったときから、連合艦隊司令部が意図したことです。

連合艦隊参謀の淵田美津雄大佐は、自叙伝にて次のように記しています。

「太平洋戦争が、もう勝てないことは分かっていた。しかし無条件降伏でなく、有利な条件で和平を結ぶために、レイテ上陸軍20万の人員を殺傷して、人命の損失を最も恐れるアメリカの国民性に乗じて、ここで戦争をおわらせるようにしたいと考えた。」

淵田美津雄:wikipedia より引用

【 人物紹介 – 淵田美津雄(ふちだ みつお) 】1902(明治35)年 – 1976(昭和51)年

昭和期の軍人。最終階級は海軍大佐。大和型戦艦2隻(大和、武蔵)の建造を批判し、14人の飛行将校で空母計画への変更を啓蒙する航空研究会を立ち上げるも、海軍当局より解散させられる。第三航空戦隊参謀を経て、第一航空艦隊の空母赤城飛行長に着任。異例の降格人事だったが、真珠湾攻撃を成功させる重責を背負い、あえて現場を直接指揮するポジションを与えられた。真珠湾攻撃における空襲部隊の総指揮官として第1次攻撃隊を指揮し、「ト・ト・ト」(全軍突撃せよ)及び「トラトラトラ」(奇襲ニ成功セリ)が淵田機から打電された。この攻撃により米太平洋艦隊戦艦部隊を行動不能にする大戦果をあげることに成功。攻撃後に数日付近にとどまり留守だった敵空母を撃滅する案を進言したが受け入れられなかった。マリアナ諸島が米軍に空襲された際、消耗を避けるために飛行機の避退を進言したが上官に聞き入れられず、一航艦は壊滅状態となった。連合艦隊航空甲参謀兼南方軍参謀として台湾沖航空戦に臨み、「下から報告してくるのを値切れるか」と過大な戦果報告を上げる。レイテ沖海戦にて神風特攻隊が編制されると、航空主務参謀としてその発令、命令の起案を担当した。海軍総隊兼連合艦隊航空参謀に就任中に終戦を迎える。戦後は史実調査部、GHQ歴史科嘱託として戦中資料の整理研究を行った。その後キリスト教にふれ感化され、洗礼を受ける。以後はキリスト教伝道者として8度にわたってアメリカに渡航し、伝道を続けた。伝道にあたっては海軍仲間の批判や元特攻隊員が刀をもって押し入るなどの妨害を受けた。アメリカでもリメンバーパールハーバーの声がかかるなど、苦労している。しかし淵田は自らが「真珠湾の英雄(私がトラトラトラの淵田です)」であることを伝道の武器にし、戦争は互いの無知から起こったこととし、謝罪ではなく互いに理解するためにこそ、戦争の愚かしさ、憎しみの連鎖を断つことを訴えた。晩年にアメリカの市民権を得ている。

あまりにも多くの犠牲者が出れば、厭戦ムードが米国内に広がり、日本に有利な条件で和平を結べると、連合艦隊司令部は安易に考えていました。

しかし、もし栗田艦隊がレイテ湾に突入し、米上陸軍に向けて手持ちの砲弾すべてを打ち尽くしたならば、どのような結果が待っていたでしょうか。

民間人の殺傷を避け、軍事拠点のみを見事に叩いた真珠湾攻撃でさえ、リメンバー・パールハーバーという怨嗟の声を産み、米国人の激しい怒りを買いました。原爆投下も、その復讐の炎が為したことです。そのことを思えばレイテ島で多大な人的被害が生じたとき、果たして日本軍首脳部が期待したような厭戦ムードが米国内で高まったかどうかは、はなはだ疑問です。

むしろ逆に、日本人に対する憎悪の炎が広がった可能性を捨てきれません。そうなれば民間人の殺傷を目的とする東京大空襲、および日本の都市部への空襲は、より激しく行われたことでしょう。原爆投下も広島・長崎だけに止まらなかったかもしれません。

いずれにせよ日米の歴史は今とは異なり、もっと悲惨の度合いを増したことでしょう。

- どんな結末が最善だったのか -

栗田艦隊の謎の反転についての if は長いこと、日米双方で繰り返されましたが、では果たしてどのような結末が最善だったのでしょうか?

当時、戦艦大和の暗号士だった小島清文少尉は著書にて次のように記しています。

しかしたとえ、レイテの米軍が一時的に大打撃を受けても、結局は圧倒的な米軍戦力の前に日本艦隊もまた全滅し、日米両軍がさらに数万の痛ましい犠牲を払ったであろうということでは両者の意見が一致したのだった。戦後この追撃中止と反転が問題となったが、戦争のドラマは一体どこで打ち切るべきだったのであろうか。人は悲劇「栗田艦隊の最後」の一幕をそのフィナーレとして要求したのであろうか。

『栗田艦隊退却す 戦艦「大和」暗号士の見たレイテ海戦』小島清文著(潮書房光人新社)より引用

短い文のなかに、当時を戦った者としての万感の思いが込められているように感じられます。

今日においてもなお、栗田艦隊の反転は否定的にとらえられています。しかし、反転することなくレイテ湾に突入し、日米双方に数万を超える死傷者を出すことが日本にとって幸いであったのかといえば、素直に頷く気にもなれません。

いったい何処で幕引きを計るべきであったのか、難しい問題を含んでいます。もっとも人的被害を限定したいのであれば、はじめから戦争など起こさなければよかったとの結論にならざるを得ません。

戦争であるからには、敵軍に多大な人的被害を与えることは当然だからです。

それでも栗田艦隊には作戦の当初からして、艦隊の主砲を米上陸軍という生身の人間に向けることへの根強い抵抗感が存在していました。

戦艦大和の誇る世界一の主砲は、来たるべき艦隊決戦のために日本人の叡智(えいち)を尽くして実現させたものです。大和の主砲は敵艦隊を撃滅するために備えられているのであって、人命殺傷をするためにあらず、そうした考え方は帝国海軍の伝統的な価値観に裏打ちされていました。

ここにも日本の歩いてきた歴史が宿っています。栗田艦隊の反転には、こうした価値観も大きく影響していたのです。

- 歴史は変わらず -

謎の反転をめぐる If について検討してきましたが、結局のところ、栗田艦隊が反転しようと突撃しようと、大東亜戦争における日本の敗戦が覆ったわけではありません。敗戦続きの戦局に一矢報いたことはたしかですが、だからといって日本の敗戦が免れ得ないことは、誰もが認めることです。

レイテ島の陥落が先延ばしになった可能性は高いものの、数週間後にはやはりレイテの日本陸軍は全滅を免れなかったことでしょう。すでにこのとき、兵員にしても武器にしても、日米では物量の差が大きすぎたのです。

マッカーサーが消えたからといって、米軍による日本占領がなくなるはずもありません。トップに君臨する人物が変わるだけのことです。

たとえ栗田長官が正史とは異なる決断を下していたとしても、歴史を塗り替えるだけの力はなかった、それが真実です。

その10.反転の決断が残したもの

戦後、任務を全うしたことで米軍からも名将の誉れが高かった小沢長官は語っています。

「私は艦隊の全滅を覚悟していたが、栗田が使命を遂行していたらと思う。それが私の希望のすべてだった」

西村艦隊や小沢艦隊、神風特攻隊など多くの犠牲をないがしろにしただけに、栗田艦隊の反転は悔いを千載(せんざい)に残す結果となったことは事実です。

それでも栗田艦隊が全滅を免れ、大和以下の戦艦4隻、重巡2隻、軽巡1隻、駆逐艦数隻と1万を超える乗員が生きて生還を果たせたことは、その後の戦局に大きく貢献しています。

連合艦隊が事実上壊滅したとはいえ、世界に誇る戦艦大和を筆頭に曲がりなりにも水上部隊が温存されたことにより、米軍は常にこれらの部隊の動向を気にかけるよりなく、その行動が大きく制限されたからです。

石油もないため実際には動けない艦隊でしたが、米軍を牽制(けんせい)する役割は果たしたといえるでしょう。

実際、ハルゼー機動部隊は日本に残された水上部隊を警戒してレイテ島周辺に留まるよりなく、11月に予定していた日本本土空襲を断念しています。

栗田長官の決断により、栗田艦隊に所属する1万余名の命が救われたことも事実です。その子孫の多くが現在も生きています。

ひとつの決断が、多くの命を紡(つむ)ぎ出したのです。

名将たらんと欲しながらも、そのような評価とは生涯無縁だった栗田長官ですが、結果的に連合艦隊司令部に逆らってでも部下の命を救うことを貫いたことは、誇りとしているのかもしれません。

栗田長官の家は、代々儒教の学者を輩出していました。幼少期には儒教の学者であった父親の薫陶(くんとう)を受けて成長したことが知られています。

武士道も儒教も主君への忠誠や年長者への従属を大切にすることは同じです。儒教が武士道と異なるのは、他者への仁愛も大切だと説くことにあります。

たとえ敵兵であろうとも、栗田長官が無益な殺生を厳に戒めたことは先に紹介しましたが、それも儒教が影響していたのかもしれません。

「天佑を信じ全軍突撃せよ」と上官に命じられるままに部下の命を犠牲にすることへの罪悪感もまた、儒教的な背景から生じました。

無益な作戦の犠牲にするよりも、部下たちの命を救うことこそが自分の責任である、と栗田長官は決断を下したのかもしれません。

そのようなことは、あえて口にしなかったため真相は不明ですが、栗田長官のこれまでの行動や人柄からして、あり得ることだと指摘されています。

ともあれ栗田長官の反転の決断により、史上最大の海戦は終わりを告げたのです。

11.レイテ沖海戦を終えて

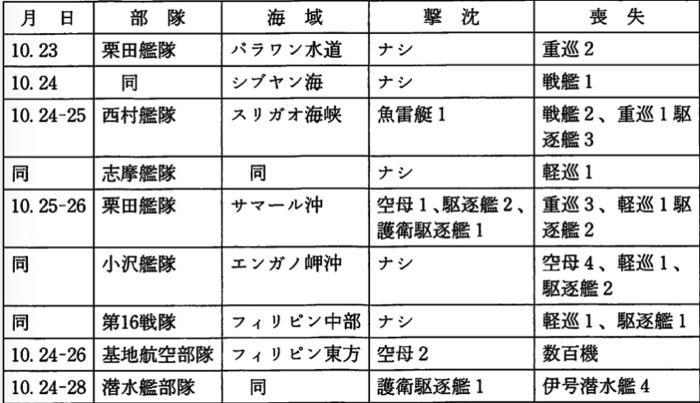

その1.レイテ沖海戦の被害と戦果

小沢艦隊の追撃をあきらめて南下したハルゼーは、栗田艦隊がサンバルナルジノ海峡を抜ける前に撃滅すべく、戦艦2隻・軽巡3隻・駆逐艦8隻を率いて急いだものの、栗田艦隊は3時間ほど前に、すでに海峡を通過した後でした。

戦いの機会を逸し、茫然と座り込むハルゼー提督

『レイテ沖海戦1944 日米四人の指揮官と艦隊決戦』エヴァン トーマス著(白水社)より引用

栗田艦隊は26日以降も米機による空襲を受け軽巡能代、駆逐艦藤波が撃沈されるなどの損傷を受けながらも、28日にブルネイに帰還を果たしています。

結局レイテ沖海戦は、過去に例がないほどの米海軍の大勝利に終わりました。日本の失った艦艇は空母4隻、武蔵を含む戦艦3隻、巡洋艦10隻、駆逐艦12隻に上ります。一方、米海軍の損害はわずかでした。軽空母1隻、護衛空母2隻、駆逐艦3隻、護衛駆逐艦2隻に留まっています。

レイテ沖海戦での日本海軍の戦果と損傷

(『捷号作戦はなぜ失敗したのか―レイテ沖海戦の教訓』左近允尚敏著(中央公論新社) より引用)

これらの損失を基準排水量で比較すると、日本は投入した全ての戦闘艦の45パーセントにあたる30万5710トンが沈没、アメリカは全ての戦闘艦の2.8パーセントにあたる3万6600トン

の沈没に留まっています。

基準排水量による単純な比較では、アメリカの損害は日本の12パーセントに過ぎないことになります。

日本海軍の乗員・搭乗員の1万人以上が戦死を遂げ、米海軍の戦死者は1,500人に留まっています。

ひとつの海戦でこれだけ一方的な大差がつくことは珍しいといえます。まさに日本海軍の歴史的大惨敗です。

さらに、数字以上に大きな痛手となったのは、4隻の空母を消失したことでした。捷号作戦でははじめから空母群は囮となる役目を与えられていたに過ぎないため、全滅は覚悟のことでした。

それでも航空艦隊の壊滅は、連合艦隊司令部が頭のなかで弾き出した以上の不利益を日本にもたらしました。

戦場での主役は、艦艇から航空機へと完全に移り変わっていたからです。空母も航空機も喪失した日本には、もはや為すべきことがありませんでした。

その2.特攻としてのレイテ沖海戦

レイテ沖海戦を振り返ってみると、はなから机上の空論を振りかざしたにも等しい無謀な作戦であったことが浮き彫りとなります。捷号作戦の本質は、これまで何度もふれてきたように「特攻」でした。

特攻であるからには、もはや戦略や戦術について、いくら語ってみても意味がありません。そのような軍事の常識の外に、特攻は成り立っています。

元米海軍中佐のエドワード・ビーチは、このことを適確に語っています。

ニミッッの幕僚たちは戦いが終わったあとで戦闘の経過を検討したが、答えの見つからない最大の疑問は、なぜ日本は、壊滅させられると分かっているのに艦隊をかくも無謀な戦いに投入したのか、ということだった。

海軍のいかに盲目的な計画担当者たちでも、それが戦争の行方にほとんど影響しないと知りながら、なぜ貴重な空母、戦艦、巡洋艦、駆逐艦の部隊を犠牲にしたのだろうか。おそらくこれもまた一種の神風特攻だったのであろう。サムライにとっては、圧倒的に劣勢な状況で戦って死ぬことこそ名誉な死であって敗北の罪は免じられる。

これほどの決意、これほどの絶望感、これほど広大な地域にまたがり、これほど長い間戦われた戦闘はない。そして米軍にとって、これほど短時間のうちに大きな成果を生んだ戦闘もなかった。フィリピンの解放は確実となった。日本のどんな強硬派といえども認めざるを得ない結論は完全な敗北だった。日本海軍はもはや存在しなくなったのである。

『捷号作戦はなぜ失敗したのか―レイテ沖海戦の教訓』左近允尚敏著(中央公論新社) より引用

レイテ沖海戦を戦略的に見るならば、連合艦隊司令部の作戦には種々の矛盾が認められます。たとえば、連合艦隊に残された貴重な艦艇を犠牲にしてまで敵輸送部隊を叩きたいのであれば、第二航空艦隊の爆撃目標は当然、レイ湾内の敵輸送船団に定めるべきだったとの指摘があります。

第二航空艦隊は敵機動部隊を求めて出撃するも発見に至らず、空振りを繰り返しました。目標が輸送船団であれば停泊地もわかるだけに確実に攻撃できたことは明らかです。

しかし、連合艦隊司令部はそのような指示を出しませんでした。

となれば、敵輸送船団の壊滅は副次的な狙いに過ぎず、特攻そのものが連合艦隊司令部の意図した本当の目的だったのかもしれません。

司令部の命令に背いた栗田艦隊の反転は、将棋の捨て駒のように使われることへの抵抗であったともいえそうです。

その3.現場と司令部のすれ違い

レイテ沖海戦が終わっても、栗田艦隊と連合艦隊司令部とのわだかまりは依然として残りました。司令部としてはレイテ湾突入の命令に逆らって反転した栗田艦隊への不満が残り、栗田艦隊としては無謀な作戦を企画した司令部に対する不満が漂っていたのです。

ことに栗田艦隊としては「航空支援のない水上艦艇による突入作戦」が無謀であることを身をもって体験しただけに、捷号作戦そのものに対する批判が相次ぎました。

栗田艦隊第二艦隊参謀の山本祐二大佐は、それらの批判の声を代表して軍令部に対して報告しています。

「味方航空兵力の支援のない場合、航空兵力優勢な敵を相手として戦闘するのは無謀も甚だしい。今後は一切今回のような無謀な戦闘は(連合艦隊司令部に)やらせぬようにしてもらいたい」

山本祐二:wikipedia より引用

【 人物紹介 – 山本祐二(やまもと ゆうじ) 】1903(明治36)年 – 1945(昭和20)年

昭和期の軍人。最終階級は海軍少将。第二艦隊参謀・連合艦隊参謀を経て、軍令部第1部第作戦課部員に着任。源田実中佐と共にガダルカナル島撤退作戦を立て、敵に察知されることなくガダルカナル島の撤退に成功した。連合艦隊参謀のとき、海軍乙事件に遭遇。福留繁参謀長とともに2番機に搭乗していて戦死を免れたが捕虜となり、作戦計画書、暗号書など最重要機密が米軍の手に渡った。第21駆逐隊司令を経て、第二艦隊参謀となり、レイテ沖海戦に参加。沖縄戦にて戦艦大和による海上特攻に出撃し、戦死を遂げた。豊田貞次郎海軍大将は岳父にあたる。

その意見をもっともだと考えた軍令部は、連合艦隊司令部に赴き、意見を具申しました。

「今日までの実績を鑑み、味方航空兵力著しく劣勢なる場合、戦艦巡洋艦を以って局地戦に参加せしめることは適当と認めざるにより、大本営としては連合艦隊司令長官がかかる兵力使用を行われざる様希望す」

ところが、「航空支援のない水上艦艇による突入作戦」についての現場と司令部との温度差には、埋めがたいほど大きな開きがありました。

神重徳参謀は断言しています。

「これまでの戦闘において失敗したのは当事者の勇気が欠けていたためである。勇気さえあれば優勢な敵航空兵力であっても大艦をもって上陸作戦時の攻防戦に参加させることは必ずしも不可能ではない」

精神論でなんとかなると考えるのは、現実的には対処できない際に起きる思考停止以外のなにものでもありません。

日米の物量の差は精神力で補える、航空機の支援がなくても強い精神力さえあれば突入できる、と考える軍人は、当時は少なからず存在したのです。

軍令部は「これは単に勇気だけの問題ではない。連合艦隊司令部において慎重に考慮してもらいたい」となおも釘を刺しましたが、神参謀はついに納得しませんでした。

「航空支援のない水上艦艇による突入作戦」は、その後も繰り返されました。沖縄戦の折に戦艦大和による海上特攻が行われたのも、神参謀によるごり押しがあったからこそです。

航空支援のない大和が沖縄にたどり着けるはずもなく、日本が世界に誇った戦艦大和は、坊ノ岬沖にて米機による爆撃によって海中に没しました。

レイテ沖海戦も戦艦大和の最後も、精神論だけではどうにもならないことを如実に表しています。

その4.最後に

かくして史上最大の海戦といわれるレイテ沖海戦は、レイテ沖に1万を超える日本海軍の将兵の屍をさらし、幕を閉じました。

今は美しいとか感じられない静かな海面を眺めてみても、レイテ沖海戦の痕跡をどこにも見つけることはできません。

しかし、今からおよそ80年前、日本という国家の興亡を賭けた世紀の一戦が、この海上で繰り広げられたのです。

セブ島を訪れる際は、かつてここからほど近い海上にて、命を削る激しい戦いが行われたことに、しばし思いを馳せてみてください。

多くの将兵の犠牲の上に現在の平和が築かれ、命が繋がれています。そのことを忘れないことが、彼らに対する最大の顕彰になるのかもしれません。

栗田艦隊1万人の人命が重いのなら、最初から殴り込み戦法なんかやらずに、

陸軍の立てたルソン決戦を邪魔しなければ良かったのにね。

フィリピンと沖縄の50万人の将兵の支援に徹すれば役にも立ったろう。