第1部 侵略か解放か?日本が追いかけた人種平等の夢

前回の記事の続きとなっています。前回の記事はこちらから。

→第1部 3章 帝国主義の時代(1/3)既得権益を自ら放棄し【明治維新】へ 全ては未来を守るため…

第3章.大東亜戦争への道筋 -帝国主義の時代-

目次

1-3.近代化と富国強兵は背中合わせ

江戸時代を通じて日本の人口は3,000万人前後を上下するのみで、自給自足の経済が成り立っていました。大飢饉のような天災に見舞われたときは例外としても、狭い国土にもかかわらず三千万を超す人々の食糧が足りていたことは、西欧から見て信じがたいことでした。

自給自足の経済を支えていた大きな要因は、農民を農地に縛り付けたことにあります。江戸時代の農民は届出をすることで旅行の自由はありましたが、生まれ育った土地から離れることは許されていませんでした。

明治に入り、農地から解放された若者たちは地方から東京・大阪などの大都市に流入し、工業や流通などの職を求め、人口の急増へとつながりました。

多くの生産人口を抱え、日本の工業は急速に発展を遂げます。

その当時のスローガンは「富国強兵」でした。

岩倉使節団によって欧米の発展ぶりを視察した日本の指導者たちは、まずは国の経済力を高める必要をひしひしと感じました。その次に優先されたのは、欧米列強の侵略を阻止するための軍事力の拡充です。軍事力を強化するためにも、工業の発展は欠かせません。

つまり日本の近代化とは、同時に軍国化でもありました。軍の近代化を機軸として、すべての分野における近代化が推進されたのです。

日本が軍国化へと舵を切る上で、1873(明治6) 年に岩倉使節団が新興国であるドイツ帝国を訪れ、ときの宰相ビスマルクの演説を耳にしたことは、大きなきっかけとなりました。

wikipedia:オットー・フォン・ビスマルク より引用

オットー・フォン・ビスマルク1815年 – 1898年

ドイツの政治家。ドイツ第二帝国の建設者。プロイセン首相として軍備増強を強行、普墺(ふおう)・普仏(ふふつ)両戦争を勝利に導き、1871年、ドイツ統一を達成、帝国初代宰相となる。「鉄血宰相」として知られている。以後20年間その職にあってヨーロッパ外交の指導者となった。

「世界のあらゆる国家がお互いを礼節をもって交わっているというが、これは虚構である。現実には強国の政府が弱小国を圧迫している。幼少のころ、プロイセンは弱小にして、自分はそうした状態を変えようと常に願ってきた。

万国公法は諸国家聞の秩序維持を目的としているが、強国が他国と紛争を生じたならば、強国は自国の目的に適合するかぎりで、それにしたがって行為するのであり、さもない場合には自らの力を用いるであろう。弱小国は常に不利な立場に立たされているのである。

このことはプロイセンに該当するところであったが、プロイセンは国民の愛国主義の助けによってそうした事態を変えることができた」

当時の世界の有り様をビスマルクは見事に言葉にしています。要は軍事力がすべてということです。軍事力の強い国が弱い国を圧迫することで、この世界は成り立っています。万国公法、いわゆる国際法は、軍事力の強い国が都合よく使うためにこそ存在しているだけです。万国公法がどうであれ、強国が欲すれば弱小国は踏みつぶされます。

軍事的に強くなければ、常に不利な立場に追い込まれるのだとビスマルクは言い放ちました。ビスマルクの教えを忠実に守り、日本は軍事力を頼りに近代化を推し進めたのです。

徴兵制も確立し、すべての日本国民は軍事組織の一員、あるいは補助員となる義務を負いました。国家の総力をあげて、欧米列強の侵略に対抗できるだけの軍事力の強化に努めたのが明治初期です。

今日の価値観から、当時の日本の軍国化が間違いであると断罪する論もあります。たしかに明治の時代の軍国化が、そのまま大東亜戦争へと繋がっている面は否めません。

しかし、世界が欧米列強の帝国主義に飲み込まれている最中に平和主義を貫けと言うのは、今日の空想的平和主義以上に非現実的といえるでしょう。

次節にて、当時の世界がどんな状況であったのかを見てみます。

1-4.19世紀後半の世界情勢

その1.アフリカ分割

19世紀後半の世界は、まさに戦国時代でした。イギリス・フランス・プロイセン(後のドイツ帝国)・オーストリア・ロシアの五大国が、世界の隅々まで領土のぶんどり合戦を繰り広げたのです。

アフリカ・アジア・オセアニアは西欧列強の侵略に為す術もなく、次々と植民地化していきました。

1884年(明治17年)にはベルリン西アフリカ会議が開かれ、アフリカ分割のルールが西欧列強14カ国の間で取り交わされました。このルールに則り、西欧列強は早い者勝ちでアフリカ分割を行ったのです。

アフリカに住んでいる人々は激しい民族的抵抗を各地で繰り広げましたが、西欧列強の圧倒的な軍事力の前に膝を屈するよりありませんでした。軍事力に強い国が弱い国を侵略して奪い取ることは、当時の価値観では当然のことして受け止められました。帝国主義への批判は少数派に過ぎません。

アフリカでの西欧列強の支配地は、1875年には沿岸部を中心とする10%程度に過ぎませんでした。

ところが20年後の1895年には、巨大なアフリカ大陸の80%が西欧列強の植民地へと様変わりしています。さらに1900年にはエチオピア・リビア・南アを除くすべてのアフリカが西欧列強の支配地へと変わりました。

アフリカ諸国の国境が現在に至るも、あたかも定規で線を引いたように直線的なのは、このときのアフリカ分割の名残です。民族の歴史や人種・文化の違いなどをすべて無視して、西欧列強が自分たちの都合に合わせて勝手に分割したため、それぞれの国が独立した今日でも民族紛争が絶えず、アフリカ諸国を苦しめています。

その2.植民地化するアジア

アジアもまた、明治時代に刻々と西欧列強によって侵略されました。イギリスがインドを完全に支配したのは明治維新の起こる十年前のことです。日本ではインドは天竺(てんじく)と呼ばれ、仏教発祥の地として古くから精神的に深いつながりがある国でした。

よく「三国一の花嫁」という言い方に使われる「三国」とは、日本・中国・インドの三国を指します。かつて日本にとっては、この三国のみが世界のすべてでした。

そのインドが、イギリスの完全支配下に入り民衆が塗炭の苦しみに喘いでいるという情報は、幕末の頃から逐一もたらされ、当時の日本人に大きな恐怖を植え付けました。

日本にとってインドはあまりにも偉大な帝国でした。そのインド帝国が大航海時代から徐々に西欧列強に浸食され、300年の時をかけてついに全領土がイギリスの軍門に降ったのです。

西欧列強によるインド侵略の初めの一歩は通商条約からでした。貿易をもちかけてインド内部に潜り込み、長い歳月をかけながら内乱を巧みに利用することで、その領土を徐々に切り崩していったのです。300年の歳月をものともしない、西欧列強のその執念に日本人は心底震え上がりました。

大国であるはずの中国もまた、アヘン戦争でイギリスに大敗を喫し、第二次アヘン戦争とも呼ばれるアロー戦争においても完敗し、領土の割譲を余儀なくされていました。インドや中国の悲惨な状況を見て、次は自分の番だと日本人が怯えるのも無理のないことといえるでしょう。

西欧列強のアジアにおける争奪戦は、まさに進行中でした。明治19年にはビルマがイギリスの植民地となり、その翌年にはフランスが清からベトナムを奪いました。さらに新興国のアメリカもアジア侵略に乗り出し、ハワイ併合が明治31年、米比戦争でフィリピンを支

配したのも同じ年です。

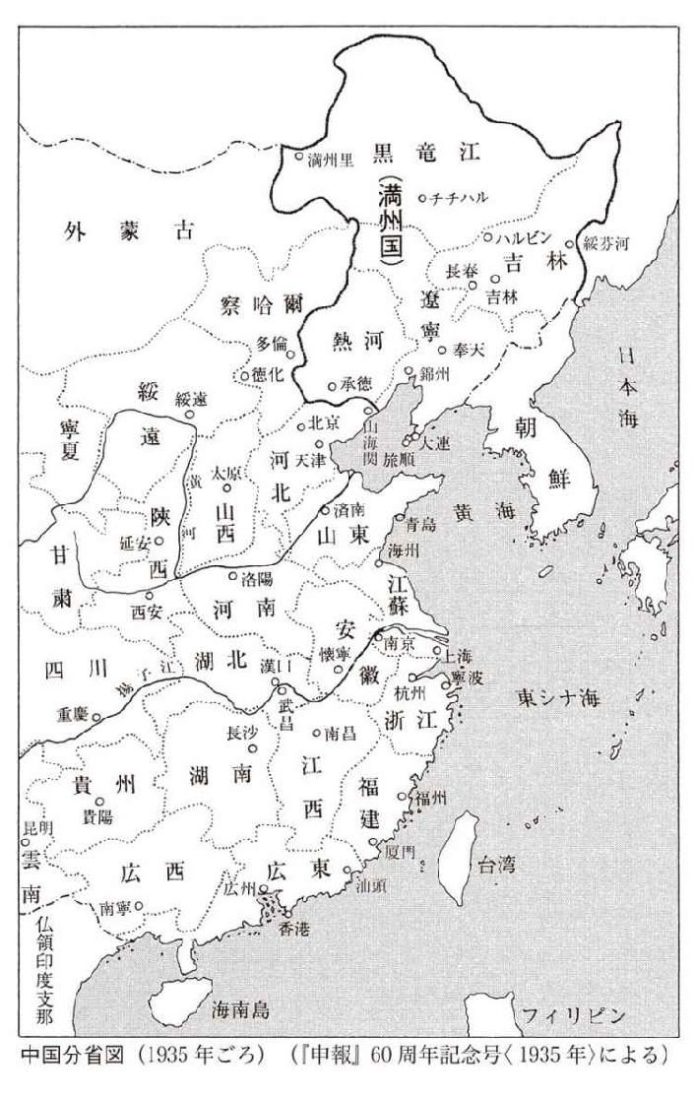

結局のところ、1890年代の中頃には東南アジアのほとんど全域が西欧列強によって分割されたことで、残されたのは極東のみとなりました。中国・満州・朝鮮・日本からなる極東こそが、欧米列強に残された最後の分割の地となったのです。

そのような状況のなか、日本が独立を守り抜くために軍国化していったことを非難することなど、とてもできません。

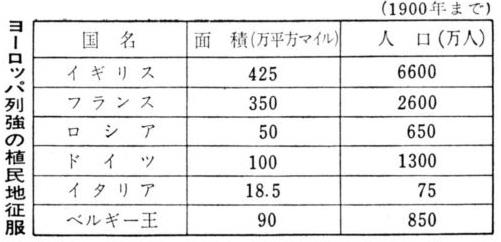

19世紀最後の三十年間に、西欧列強がアフリカ・太平洋・アジアの植民地化を進める過程でどれだけの面積・どれだけの人口を征服したのかについて、河出文庫の「世界の歴史〈21〉帝国主義の開幕」のなかに図表が掲載されています。

西欧列強はまさに、世界の隅々まで飽くことなき征服に明け暮れたのです。

いみじくもビスマルクが断言したように、当時の国際法は植民地を争奪する上での調整役としての機能を果たしましたが、武力で押しつぶされる弱小国を守ることはありませんでした。

近代化を成し遂げることができなかった弱小国は理不尽にも平和を踏みにじられ、強国に隷従するよりほかなかったのです。まさに力こそが正義の時代でした。

その3.アメリカの膨張主義

明治以降の日本の歴史は膨張主義であったと、よく批判されます。このとき使われる「膨張」とは、領土の拡張を意味しています。つまり「膨張主義」とは、他国を侵略して領土を広げることを意味しています。

今日の歴史では明治以降の日本やナチス・ドイツが膨張主義の例として、頻繁に引き合いに出されますが、不可解なことです。前述のように、ヨーロッパの列強国はすべて膨張主義を積極的に推し進めてきました。

日本と同じように19世紀後半から列強にのし上がった新興国のアメリカも、膨張主義を国是としてきました。

アリゾナ・ユ夕・ニューメキシコ・コロラドなどは今でこそアメリカの国土の一部として定着していますが、それらの地域の大部分は、元を正せば1846年に起きたメキシコとの戦争をきっかけに、かなり狭滑な手段で手に入れたものです。

南北戦争を経て19世紀後半になると、海外への膨張はさらに拡大していきます。下の図は南北戦争以降、1912年までにアメリカが獲得した主な新領土、および植民地を表した地図です。

「国民の歴史」西尾幹二著(産経新聞ニュースサービス)より引用

この地図を見ただけでも、アメリカの軍事圧力が日本にとってどれだけの脅威であったかがわかります。

アメリカが目指していたのは、広大な人口を擁する中国市場です。地理的な位置関係からしても、中国市場をめぐって日本とアメリカが対立を深めていくことは、避けられない運命にあったのかもしれません

その4.最大の脅威はロシア

19世紀の覇権国イギリスは、史上最大の帝国です。7つの海にまたがり、軍事・経済・外交のすべてにおいてトップに君臨し、権勢を誇っていました。

海の道を通って世界に覇を唱えたイギリスに対し、果敢(かかん)に挑戦したのは陸の道を通って領土を広げたロシアです。

ロシアは長いこと他国に侵略され苦杯を舐めてきました。13世紀から15世紀にかけての250年間は、モンゴル帝国の支配下にありました。

ようやくモンゴルを退けたのも束の間、今度はポーランドとスウェーデンにモスクワを占領されるなど、常に周辺国からの侵略にさらされる苦難の歴史をもっています。

しかし、1613年にロマノフ王朝が発足してからは侵略する側となり、その領土を次々と広げていきました。やがてロシアはアジアの各地でイギリスと激しくぶつかり合うことになります。

ロシアの悲願は冬でも凍結しない不凍港を手にすることです。オスマン・トルコ帝国の領土を奪い取り巨大化したロシアは地中海を目指して南下しますが、イギリスが行く手を阻みます。

そこでロシアはペルシャ帝国に手を出しますが、ここでもイギリスの介入を受け、南下に失敗します。

次はインドです。アフガニスタンへの侵略には成功したものの、そこまでが精一杯でまたもイギリスに跳ね返されました。

ことごとくイギリスに南下を阻まれたロシアは東方へと狙いを移します。もともとロシアによる極東侵入は、欧米列強のなかで最も古い歴史をもっています。ヨーロッパへ出ようとして跳ね返されたロシアはシベリア侵略を続け、17世紀後半には黒龍江沿岸を中心として中国と接するようになりました。

しかし、当時の清国は強く、ロシアの満蒙侵略の道は閉ざされてしまいます。ロシアは18世紀から19世紀前半にかけて千島の北端を経て島伝いに日本と交流を持つに至りましたが、そのような遠回りを強いられたのは、清国に満州・朝鮮への陸路を阻まれたからです。

ロシアが再び満州・朝鮮を目指すのは、1850年代になってからのことでした。中国が第2次アヘン戦争に敗れたことに乗じて黒竜江以北の地を割譲させ、ついにウラジオストックに港を建設しました。

「ウラジオストック」の意味は、「東方を征服せよ」です。

ロシアの次の標的は、満州と朝鮮でした。その次に狙われるのは、間違いなく日本です。

当時の日本にとってロシアは最大の脅威でした。太平洋に出たいロシアにとって、ロシアの海洋進出を阻むかのように弓形に連なる日本列島は、常に邪魔な存在だったのです。

ユーラシア大陸の大半を占めるロシアの面積は世界の六分の一を占め、日本のおよそ六十倍です。そんな大国ロシアによる侵略をいかに防ぐかが、明治初期の日本にとっての最大の課題でした。