第1部 侵略か解放か?日本が追いかけた人種平等の夢

2章 白人による有色人種殺戮と略奪の500年

前回の記事の続きとなっています。前回の記事はこちらから。

→第1部 2章 1/7 コロンブスの「発見」から始まる奴隷の歴史

目次

2-4.欧州に繁栄をもたらした奴隷貿易

征服者たちは南米で金銀の鉱山を発掘し、砂糖やコーヒー、タバコなどの嗜好品(しこうひん)の農園経営に没頭しました。しかし、先住民族をあまりにも大量に殺したことに加えて伝染病や飢餓の発生によって働き手を失ったため、鉱山も農園経営もままなりません。

近くの村から奴隷を補充しても、その働き手もすぐに死んでしまうため問題の解決には至りませんでした。そこで征服者たちは一計を案じます。アフリカから労働力として黒人奴隷を大量に動員し、南米に送り込んだのです。

アフリカから黒人奴隷を連れ出すために拉致・誘拐もありましたが、もっとも多かったのは白人奴隷商人とアフリカ人首長の間で交わされる物々交換でした。

奴隷商人はアフリカ人首長が他部族と戦争して捕まえた捕虜を、安い酒やタバコ、ガラス玉などと交換して奴隷船に乗せました。

奴隷船には複数の奴隷商人の商品として奴隷が積まれるため、所有者の見分けがつくように腕や腹に焼印が押されました。奴隷は人間とは見なされませんでした。牛馬と同じく家畜として扱われたのです。

奴隷たちは二人ずつ鎖につながれたまま、暗い船倉に放り込まれました。たくさんの奴隷を運べるように天井が低く造られているなかに大勢の奴隷が積み込まれるため、立つことはもちろん横になることもできません。

バケツは用意されているもののギュウギュウ詰めのために移動もままならず、垂れ流し状態だったと記録されています。過酷な環境の中で航海中に半分の奴隷が息絶えました。

鎖につながれた19世紀のアフリカ人奴隷

ようやく生き残った黒人奴隷たちは鎖で数珠つながりにされたまま奴隷市場に引き立てられ、家畜のように売り出されました。親子兄弟がバラバラにされて、それぞれの買い主のもとへ売られていったのです。

アフリカは文字がない文化だったため、どれだけの数の黒人が奴隷として売られていったのかは推測の域を出ません。学者による推計では、16世紀に90万人、17世紀に300万人、18世紀に700万人、19世紀に400万人の黒人が奴隷として売買されたとしています。全部足すと1500万人ほどです。

しかし、これはあくまで売買された数であって、連れ出された数ではありません。一人の黒人を新大陸に連れて行くまでに、およそ5人が死んだとする推計があります。その推計が正しければ1500万人の黒人奴隷が売買されたということは、実際には7500万人の黒人が連れ出されたことになります。

現在に続くアフリカの貧困は、こうして多くの働き手を白人の征服者たちに奪われたことにも起因しています。

ただし、これらの数字は征服した側から記録されている数字に過ぎません。常識的に考えて、その数字は極めて控えめなものと推測されます。実際にはもっと多くの黒人奴隷が故郷から連れ出されたことでしょう。

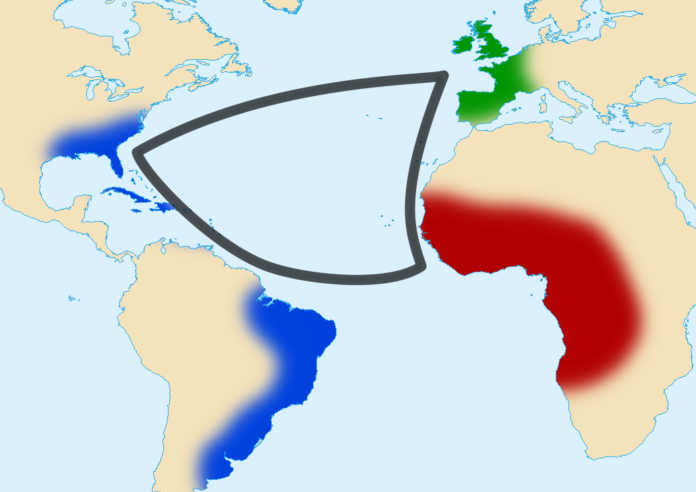

16世紀から18世紀にかけては奴隷貿易を中心とする三角貿易によって、ヨーロッパに莫大な富がもたらされました。三角貿易とは次のような流れです。

ヨーロッパで安物のビー玉や銃器、木綿の工業製品などを持って商人たちはアフリカ・ギニア湾岸に行き、黒人奴隷と交換します。そのあと南米ブラジルや西インド諸島に向かい、奴隷をほしがる鉱山や農園の経営者に運んできた黒人奴隷を売り飛ばします。

次に、奴隷を売って得た金で砂糖や綿花・タバコ・コーヒーなどの亜熱帯作物を大量に積み込み、ヨーロッパに戻ってからそれを売却します。

欧州・アフリカ・新大陸の三大陸にまたがる三角貿易によってヨーロッパの国々は栄え、その一方でアフリカの黒人や新大陸の黄色い肌をした有色人種たちは、平和と愛に満ちた日常を奪われ、奴隷として白人に隷従させられたのです。

新大陸からは奴隷によって採掘された大量の金銀がヨーロッパに運ばれました。それらの金銀は西欧列強の資本の蓄積につながり、産業革命の原資となりました。

そのなかには非白人たちが何世紀にもわたって貯めてきた金銀も含まれています。非白人たちからの収奪と犠牲の上に、ヨーロッパの富と繁栄が築かれました。

産業革命が起きたことで、産業に必要な物産資源の獲得と市場の拡大こそが、欧州列強の欲するところとなりました。そのため、植民地争奪競争はますます過熱することになり、その牙はアジアに向けられることになります。

2-5.有色人種の奴隷化を支えたキリスト教

それにしてもヨーロッパの白人たちは、どうしてここまで残酷に有色人種の命を奪い、自らの繁栄のためには非白人を奴隷化しようと、犠牲にしようと構わないと考えたのでしょうか?

私たちが知っているキリスト教は、博愛を説いている宗教のはずです。熱心なキリスト教徒であるはずの欧州の人々は、なぜキリスト教の教えを顧みなかったのでしょうか?

残念ながら当時の欧州では、キリスト教を自分たちにとって都合の良いように解釈していました。旧約聖書では造物主である神が、自分に似せて人間を造ったと記されています。

さらに神は人間の下に動物を造り、その下に万物を造ったとされています。人間は神の代理人としての役割を与えられているため、動物を家畜として支配し、殺し、食べてもよいとされました。

問題は、ここでいう「人間」をめぐる解釈です。私たちは「人間」という言葉が人類全体を指すと安易に考えがちですが、当時の欧州では違います。ヨーロッパ社会では、神が自分の姿に似せて造ったのは白人のみ、という解釈が一般的でした。

つまり「人間」とは白人のみに与えられた呼び方であり、黒人や黄色人種は人間の下に造られた動物に過ぎないと解釈されたのです。それゆえに、非白人を家畜にすることは神が白人に許したことであり、神の法に適うことと考えられました。

大航海時代はキリスト教の教理によって奴隷制度が正当化され、南北アメリカ大陸やアフリカ大陸において、白人の家畜として大勢の非白人奴隷の売買、酷使、殺戮が当たり前のように繰り返されたのです。

これまで紹介した経過を見れば明らかなように、白人たちが非白人の住んでいた土地の植民地化を進めた真の目的は、搾取による富の略奪です。しかし、いつの時代も力尽くで他の民族を支配するためには、国内外に対して示す大義名分を必要とします。

非白人の住む土地を侵略するための大義名分として利用されたのも、キリスト教でした。欧州の人々はキリスト教のみが正義であり、善であると信じていました。森羅万象に神が宿るとするアニミズムも多神教も、キリスト教以外の神はすべて未開野蛮な信仰と見なされ、キリスト教徒によって征服されるべき邪教と考えられました。

「ビルマの竪琴」の作者である竹山道雄は、「妄想とその犠牲」のなかで次のように述べています。

「中世では、異教徒は悪魔の手先であって、人間ではなかったのです。それを殺すことは、神の栄光をたたえることではあっても、ヒューマニズムに反することではありませんでした。むしろヒューマニズムに奉仕することでした。」

「竹山道雄と昭和の時代」竹山道雄著(藤原書店)より引用

スペインもポルトガルも先住民たちを邪教からキリスト教へと改宗させ、先住民を正しい信仰の道へと導くために、はるばる海を越えたのです。

ローマ法王庁からは「教皇勅書」がスペインとポルトガルの国王に授けられ、征服地の領有はローマ教皇によって正式に認められました。そのことは間接的に、貿易の独占権や原住民の奴隷化をも教会が認めたことを意味します。

キリスト教徒でなければ奴隷にしても、殺してもよいとする自分勝手な理屈が、当たり前のようにはびこったのが中世です。

2-6.有色人種の奴隷化を支えた科学

その1.文明進化論と白人の重荷

オランダやイギリス、フランスによる海外制覇の時代を迎えると、キリスト教によるお墨付きも万能の時代ではなくなってきました。それとともに、非白人を虐げるための別の拠り所が必要とされました。

キリスト教に代わって利用されたのは、科学です。ダーウィンの進化論から、文明進化論というこじつけが行われました。

生物が進化を遂げて次第に高度になったように、世界の諸民族もまた「野蛮」から始まり「半開」となり、やがて「文明」を持つに至ると理論化されたのです。

その過程では激しい生存競争が繰り広げられ、進化に失敗した種が淘汰(とうた)されるように、文明開化に失敗した民族には滅亡の危機が訪れると考えられました。

こうして人類の文化は次第に進化を遂げて発展すると捉えられ、文明進化の頂点には西欧文明が位置すると断定しました。

文明進化論は「進化の遅れた野蛮人や未だに文明開化を迎えていない人々に、有り難い西欧文明の恩恵をもたらすことこそが西欧の白人たちが担う使命だ」とする考え方を助長しました。

こうした考え方は先に紹介した「先占の権限」を正当化するための盾となりました。西欧文明以外はすべて野蛮、あるいは半開のため、そこにどんな文明が栄えていようとも、尊重する必要はまったくありません。野蛮な民族を征服して西欧文明を教えることは、感謝されこそすれ非難されるいわれはまったくないと本気で考えていたのです。

たとえば、1911年のフランスの新聞には黒人たちがひれ伏すイラストとともに、こんな見出しがつけられていました。

「未開の北アフリカに文明をもたらした女神、フランス」

教科書や新聞、小説を通して、白人のもたらした文明化に感謝しながら無邪気に喜ぶアフリカやアジアの現地人の姿が伝えられ、野蛮な未開人は射殺すべき対象として繰り返し描かれました。

イギリスの児童文学作家のキプリングは「白人の重荷」という著書のなかで、白人が世界を制覇しようとするのは白人の利益のためではなく、野蛮な非白人の人々の世話を焼くためだと述べています。本来であれば接触さえしたくない野蛮な民を文明化へと導き、強化することこそが白人の背負った重荷なのだと嘆いています。

キプリングの「白人の重荷」は、植民地支配を正当化するためのフレーズとして頻繁(ひんぱん)に用いられました。

その2.非白人を虐げるための科学的根拠

さらに科学が、人種差別を正当化するために利用されました。「人種」という言葉をはじめて使ったのは、スウェーデンの博物学者リンネとされています。

リンネは白・赤・蒼・黒に人間を分け、創意に富むヨーロッパの白色人種、高慢・貪欲なアジアの蒼色人種、狡猾・怠け者の黒色人種という選別を行いました。リンネは人類分類表を作り、アフリカ人を奇形として位置づけ、人間の最下位においています。

ドイツの生理学者ヨハン・フリードリッヒ・ブルメンバッハは著書「人類の自然変種について」のなかで、黒色人種・黄色人種・褐色人種はすべて本来の白色人種が退化したものだと結論づけています。

イギリスの自然科学者ロバート・ノックスは「人類の種族」において、イングランド系アングロサクソンが最も優れているとし、すべての有色人種よりも白人が優位にあるのは科学的根拠があると主張しました。

アメリカのジョサイア・C・ノットは「人間の形態」において、黒人はギリシャ人とチンパンジーの間に位置づけられるような印象を意図的に与えています。

古生物学者のルイ・アガシ-はノットの学説を支持し、異人種を平等に扱うことが生物学的にも科学的にも誤りであると断言しています。

人種差別を正当化する科学の先頭に立ったのはロンドン人類学協会です。協会創設者のジェームス・ハントは、白人のみが人類学的に見てホモ・サピエンス(=ヒト)であり、黒人をはじめとする有色人種は猿のように太古にヒトの系統から分岐した種に過ぎず、ヒトとは異なる系統にあると主張しました。

それゆえに、黒人は奴隷として白人に仕えることによってのみ生存の意義を見出せると言い切ったのです。

このように19世紀までの人類学は、人種差別を正当化するための科学的根拠として機能していた面があります。「白人と非白人は同じ人間同士ではない、有色人種は白人とは異なる先祖をもつ別の生物なのだ」とする極端な人種差別が、当時の西欧社会に漂っていました。

科学者ばかりではありません。哲学者として高名なデイヴィッド・ヒュームも「黒人等の白人以外の人間種のすべてが、生まれながらに白人より劣っている」と述べています。

ヒュームをはじめとして当時、世界最高の知性を代表すると思われていた人々の多くが人種差別を当然と受け止め、それを正しいことと認識していました。

だからこそ、有色人種を殺すことにも奴隷化して虐げることにも良心の呵責を覚えることなく、冷酷非道の行いをためらうことなく実行できたのです。

新大陸に居住していたインディアンもオーストラリアに住み着いていたアボリジニーも、こうした人種差別の果てに虐殺されました。