第1部 侵略か解放か?日本が追いかけた人種平等の夢

前回の記事の続きとなっています。前回の記事はこちらから。

→第1部 3章 日露戦争(4/4)日韓併合への道 欧米列強に並ぶ一等国へ

第3章.黄禍論と日本人差別

目次

3-1.日露戦争がもたらした黄禍論とは何か

日露戦争は前述のように、これまで虐げられていたアジアやアフリカの有色人種やアメリカの黒人に大きな希望を与え、世界が変わるために必要な歴史のうねりを生み出しました。

しかし、裏を返せばそれは、これまで有色人種を迫害し奴隷化し、思うがままに搾取(さくしゅ)を続けてきた白人にとって、まったく歓迎できないことでした。

日露戦争を境に、日本を脅威とする黄禍論が英米を中心に白人の間で唱えられるようになったのです。

黄禍論とは何か?

吹き荒れる黄禍論は、やがて日本人差別をもたらしました。人種差別という暴力の前に日本人は振り回され、欧米の白人に対する怒りを募らせることになるのです。

その1.黄禍論の始まり

日露戦争を遂行する上で日本は多額の戦費を必要としましたが、日本の外債を引き受けてくれたのがイギリスの銀行団とアメリカのユダヤ人銀行家ジェイコブ・シフとその人脈です。

ちなみに日本がこの借金を返済し終わったのは、1986年です。つい最近まで借金返済は続いていたのです。

wikipedia:ジェイコブ・シフ より引用

ジェイコブ・シフ 1847年 – 1920年

アメリカの銀行家。フランクフルトのユダヤ教徒の家庭に生まれる。フランクフルトのゲットー(ユダヤ人隔離居住区)でロスチャイルド家とともに住んでいた。無一文で渡米し銀行の出納係に就いたあと、当時「西半球で最も影響力のある2つの国際銀行家の1つ」といわれたクーン・ローブ商会に就職。

ドイツ出身のアメリカの銀行創業者であるソロモン・ローブの娘・テレサと結婚。クーン・ローブの頭取となり、数々の投資を成功に導く。高橋是清の求めに応じて日露戦争の際には日本の戦時国債を購入し、2億ドルの融資で日本を支援。日本勝利と帝政ロシア崩壊のきっかけをつくった。明治天皇より最高勲章の勲一等旭日大綬章を贈られる。

日露戦争の開戦初期においては、日本に多額の融資をした資本家の思惑もあり、英米のマスメディアの論調は日本寄りでした。ロシアの南下を抑えることは、英米にとっても国益に適うという背景もあります。

アメリカの新聞があまりにも日本寄りの報道をするため、駐米ロシア大使カシニーがロシアの立場が不当に扱われたとして抗議をしたほどです。

その一方で、すでに開戦前から日本を警戒する記事も書かれています。廣部泉著『人種戦争という寓話 黄禍論とアジア主義』より一部を抜粋して紹介します。

『ロサンゼルス・タイムズ』誌は「日本がもしロシアを打破するなら、モンゴル人種の中で指導的立場を獲得するこの『むこうみずな』小国は、とても厄介なものになるかもしれない」と早くも警告を発し、日本は革新的だがアジア人であり、異教徒であると結んでいます。

日露戦争で日本が緒戦で勝利を収めている報道が流れるとともに、日本への警戒を呼びかける記事は次第に増えていきました。『ワシントン・ポスト』をはじめとする有力紙は、初期の日本の勝利によって破壊されたのは単にロシアの威信だけではなく、アジア全域にわたる白人種全体の威信であると論じました。

そして、イギリスのインド、アメリカのフィリピン、オランダの東インド、フランスのインドシナなどについて、何百万人ものアジア人を前に植民地統治を可能にしているのは、ひとえに白人の威信であり、日本によるロシアに対する勝利は欧米列強の植民地支配に深刻な打撃を与えることになるだろう、と警告しています。

ニューヨークの月刊誌『マンシーズ・マガジン』には「真の黄禍」と題される論説が掲載され、日本の勝利を懸念する声が強いのは、彼らの心に「黄禍」の存在を信じる気持ちがあるからだと論じました。

さらに、今日の黄禍は何世紀も前にあったようなアジア人によるヨーロッパの侵略ではなく、「アジア人のためのアジア」の実現であり、それは日本で生み出された考え方であって、今やアジアのすべての人の心を捉え、アジアからの白人支配の追放を狙っていると綴っています。

その2.日中同盟の幻影

1904(明治37)年5月10日付けの『ロサンゼルス・タイムズ』では、ロシアがいかに白人を守るために重要な役割を果たしてきたのかが紹介され、日露戦争の背後には黄禍が確実に存在するとして、ことに日中同盟への警戒が為されました。

日中同盟によってモンゴリアンが世界中に広がり、白人種が隅に追いやられてしまう可能性にふれ、「アメリカは、たとえ心情的にでも、現在の紛争について日本に同情すべきではない」と結びました。

同じ日にシカゴ大学で行われた人類学者フレデリック・スタール教授は講義の中で、ロシアの敗北は黄色人種の勃興(ぼっこう)と白色人種の没落を意味すると論じました。

スタール教授は、中国が日本との遺恨を水に流して日本側に付くだろうと持論を展開し、「すべての人種には旬がある。そして、白人のそれは終わろうとしている」と嘆き、すべての白人国は日露戦争で日本に助力すべきではないと結論づけました。

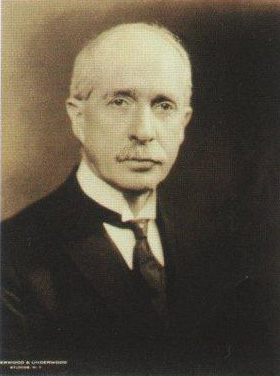

wikipedia:フレデリック・スタール より引用

フレデリック・スタール 1858年 – 1933年

アメリカの人類学者。シカゴ大学初の人類学教授。日本では「お札博士」として知られている。日本をこよなく愛し、生涯を通して16回来日。蝦夷地を探検し「北海道」と名付けた松浦武四郎に魅せられ、伝記を出版。アメリカの排日移民法案に強く反対し、満州事変・第一次上海事変の際にもアメリカ南部・中西部の諸州を巡っては日本の立場を極力弁護した。その遺骨は富士山麓須走口に埋葬されている。

この講義の内容は地元紙に載るや全米各地の新聞でも取り上げられました。ロサンゼルス・タイムズは「中国の莫大な数的力と日本の紛うことなき精力、鋭敏な指揮の手腕、現代的戦術の知識が合わさると、白色人種の優越に対する真に恐るべき脅威となるだろう」とまとめています。

ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世の図案をもとに描かれた有名な寓意画 “ヨーロッパの諸国民よ、諸君らの最も神聖な宝を守れ(ドイツ語版)”

左手の十字架が頭上に輝く高台にはブリタニア(イギリス)・ゲルマニア(ドイツ)・マリアンヌ(フランス)などヨーロッパ諸国を擬人化した女神たちがおり、キリスト教の大天使ミカエルが戦いを呼び掛けている。その手の先にはドラゴン(中国)と仏陀(日本)がいる。

米国内で高まる一方の日本脅威論を受け、それまで日本に好意的な論調を載せていた新聞も次第に黄禍へとなびいていきました。

1905(明治38)年の5月には『シカゴ・トリュビューン』紙に「中国が世界を征服するのをヨーロッパは恐れる」と題した特集記事が掲載されています。それはフランス外交筋の黄禍論を強調するものでした。日本と中国の同盟軍によって、二億人の略奪者がヨーロッパを襲う恐怖がイラストや画像とともに紹介されました。

『人種戦争という寓話 黄禍論とアジア主義』廣部泉著(名古屋大学出版会)より引用

『シカゴ・トリュビューン』紙「中国が世界を征服するのをヨーロッパは恐れる」の記事

イギリスでもアメリカ同様の論が見られ、黄色人種の結合が世界を脅かすかもしれない、2つのアジアの大国が1つになってアジア連合を結成し、世界に危険をもたらすかもしれないと論じられました。

発展していく日本の背後に中国の膨大な人口の幻影を見ることは、これ以降、西洋人の伝統的な発想となったのです。

その3.日本政府による火消し

一方、白人の視点からのみ語られる黄禍論に対して異を唱える人々もいました。プロテスタントの宣教師シドニー・ギューリックは、1905年の初めに『極東における白禍――日露戦争の重要性の解釈』を著しています。

その中で彼は、欧米の人々は黄禍の脅威ばかりを説くが、その一方で白禍の現実を見逃していると指摘する。日露戦争の原因がそもそも白禍であり、白禍が東アジアの人々を最初に脅かしたために黄禍が生じるに至ったと述べている。

ギューリックが強調するのは、日本の指導者は、人種戦争を求めているどころか、避けるためにありとあらゆる努力をしており、ロシアが日露戦争を人種戦争であると煽ったとき、米英がそれに乗らなかったので、深く安堵したという点である。

西洋人が東アジアの人々に敬意や礼儀をもって接するようになれば黄禍もなくなるとして、西洋による圧迫を戒めるのであった。ただ、このような論は、広く受け入れられることはなかった。

『人種戦争という寓話 黄禍論とアジア主義』廣部泉著(名古屋大学出版会)より引用

https://blogs.yahoo.co.jp/k0216k0915/GALLERY/show_image.html?id=10374179&no=0 より引用

シドニー・ギューリック 1860年 – 1945年

アメリカ人牧師・宣教師。長年キリスト教団体の要職にあって日本人移民排斥の問題に取り組み、「排日移民法」の改正運動および米国一般世論に対する対日啓蒙活動、また日米親善を目的とする民間外交に尽力した。滞日通算20年を越える日本通。友情人形(日本での通称「青い目の人形」)の贈答活動で知られる。

日本政府が日露戦争を人種戦争と見られることを恐れていたことは事実です。人種戦争であるという思いが国民のなかには根強かったものの、当時の日本政府が目指していたのはアジア主義ではなく、脱亜入欧です。

自国を防衛する必然性からロシアとは対立せざるを得なかったものの、日英同盟を軸に英米との良好な関係を保つことこそが日本の外交指針でした。

政府は1904(明治37)年2月には黄禍論に反論するための特使を英米に派遣しています。日本は日露戦争が純粋に自国防衛のための戦いであり、人種戦争ではないことを弁明しました。

その4.血は水より濃かった

さて、では実際に日本海海戦でバルチック艦隊の全滅が伝えられたとき、英米はどのような状況だったのでしょうか。

当時の様子をリアルに伝えた孫文の講演会は、あまりにも有名です。

「日露戦争がはじまった年、私はちょうどヨーロッパにいましたが、ある日、東郷大将がロシアの海軍をうちやぶり、ロシアが新しくヨーロッパからウラジオストックに派遣した艦隊が、日本海で全滅させられたことをききました。

このニュースがヨーロッパに伝わると全ヨーロッパの人民は、父母を失ったように悲しみました。イギリスは日本の同盟国でしたが、このニュースを聞いたイギリス人のほとんどがいずれも眉をひそめ、日本がこのような大勝利をおさめたことは、結局白人の幸福でないと考えたのであります。

これは、ちょうどイギリスで言われる Blood is thicker than water(血は水より濃い)という考え方です。」

「世界から見た大東亜戦争」名越二荒之助著(展転社)より引用

英米ともに当初は日露戦争での日本の勝利を願っていたはずです。しかし、有色人種である日本人が完璧とも言えるほど圧倒的に、白人であるロシア人を打ち破ったことはけして喜ばしいことではありませんでした。

英米の白人たちは、日露戦争に人種戦争の影を見ました。日本がどれだけ否定しようとも、もはや世界は人種戦争というひとつの頂点を目指し、確実に歯車を回し始めたのです。