第1部 侵略か解放か?日本が追いかけた人種平等の夢

2章 白人による有色人種殺戮と略奪の500年

前回の記事の続きとなっています。前回の記事はこちらから。

→第1部 2章(5/7)欧米列強はこうして植民地を支配した

目次

2-11.アジアの植民地で白人は何をしたのか

では具体的に、白人による植民地支配で何が行われたのかを見ていきます。そのために多くの書籍を紐解いてみました。できるだけ具体的な事例を紹介したかったのですが、結論から言えばその手の資料はほとんど手に入りませんでした。

その理由として、GHQの占領下において、欧米各国がアジアの植民地で行ったことについて書かれた書籍のほとんどが、焚書(ふんしょ)になっているからです。焚書とは「世間に流通している書物などの流通を止め、存在する書物を踏破焼却して廃棄する行為」を指します。

つまり、特定の書籍を本屋や出版社などからすべて回収して焼却することで、日本人に読まれないようにした、ということです。

ハイネが「焚書は序章に過ぎない。本を焼く者は、やがて人間も焼くようになる」という名言を残していますが、文明社会にあっては焚書は許されない行為です。

しかし、GHQの管理の下、戦後7800冊ほどの書籍が秘密裏に焚書にされています。そのなかには、アジアの植民地化で欧米列強が行ってきた行為を告発する書籍も含まれていました。

これら失われた焚書については、国会図書館にかろうじて残された元本を西尾幹二氏が「GHQ焚書図書開封」シリーズとしてまとめています。このシリーズを参考に、アジアの植民地で白人が何をしたのかを追いかけてみます。

その1.インドネシア(蘭領東インド)

- インドネシア最後の抵抗 ジャワ戦争 -

インドネシアという国ができたのは、大東亜戦争が終わった後のことです。それまでここは「蘭領東インド」と呼ばれていました。

オランダ統治下で愚民化政策が実施され、インドネシア人が奴隷民族として扱われていたことは、先に紹介した通りです。人種により階級は3つに分かれていました。一番上がオランダ人などの欧州の白人、二番目が商業や貿易を独占していた中国人、最下層が現地人にあたるインドネシア人でした。

本来は自分たちの国であったにもかかわらず、インドネシア人は最下層の民族としてなにかと差別されていました。たとえば鉄道を利用する際、インドネシア人は一等車両はおろか、二等車両に乗ることも許されませんでした。

プールなどの公共施設の前には「犬とインドネシア人の立ち入り禁止」と書かれた看板が掲げられることもありました。

インドネシア人の育てた作物はタダ同然の安い価格でオランダに買い叩かれたため、民衆は貧困のなかに喘ぐよりありませんでした。

1825年から30年にかけて、白人たちの身勝手な振る舞いに怒ったインドネシア人が蜂起し、ジャワ王族を中心に白人の排斥に動いています。

いわゆるジャワ戦争です。

この抵抗戦争の規模は大きく、オランダが経験した最大規模の戦争の一つに挙げられているほどです。一時は劣勢に立たされたオランダが盛り返し、抵抗戦争は鎮圧されました。ジャワ戦争によりジャワ全土で20万人の死者が出たと記録されています。

この抵抗戦争に対する弾圧は陰惨を極めたと伝えられています。徹底的に弾圧されたインドネシアの人々は、その恐怖からオランダへの隷属を深めていきました。

- 大量の餓死者を招いた強制栽培 -

ジャワ戦争の報復としてオランダがインドネシア人に押しつけたのは、作物の強制栽培です。植民地政府は現地農民にコーヒーやサトウキビ、タバコやコショウ、藍などを強制的に栽培させたのです。これらはヨーロッパで高く売れる作物ばかりです。強制栽培させた作物をヨーロッパに大量に輸出することで、オランダは莫大な富を築きました。

しかし、特定の作物を強制されることで、食をつなぐために不可欠な米の生産が一気に減ることになりました。

当時の村長の役割は、指定された作物の産額が上がっているかどうかを監視することでした。成績が悪かったり、村の利益のために行動する村長がいると、不適任として何度でも罷免(ひめん)されました。その結果、オランダの言いなりになる村長ばかりが誕生したのです。

オランダは産額が優れた村長に報奨金を与えたため、どこの村でも強制栽培が徹底されました。産額を上げるために、農民が米などを自由に育てられる土地は痩せ地ばかりがあてられました。

そのため、ただでさえ少ない米の生産は凶作を招き、インドネシアから米がなくなるという最悪の事態に陥ったのです。

丘にはコーヒーがたわわに実り、野にはサトウキビが成熟していながらも、農民が食べられるものはなにも残っていませんでした。このときインドネシア人の多くが餓死しています。

オランダの植民地政治家バン・デーフェンテルは、著書「道義の債務」のなかで、このときの様子を次のように綴っています。

植民地の民は「オランダ人の激甚なる略奪と過酷な迫害で悲惨にも死に絶えんとしている」

どのくらいの餓死者が出たのか正確な数はわかりませんが、数十万とも数百万ともいわれています。中部ジャワ北岸の港市デマックでは、餓死と疫病により2年の間に人口が3分の1に減ったと記している書籍もあります。

大規模な飢餓が発生しても、オランダは輸出用農作物栽培を食糧用農作物生産に切り替えることを許しませんでした。オランダの利益はインドネシア人の命よりも重かったのです。

飢餓対策として輸入米が導入されましたが、中国人商人が高値で売ったために、オランダ統治のもとで貧困化した農民たちには手が届きませんでした。

豊かな大地に恵まれていたインドネシアでは、オランダ統治前まで自給自足の農業が成り立っていました。ところが、オランダによって押しつけられた強制栽培によって、大規模な飢餓が人為的に引き起こされたのです。

さらに、強制労働がインドネシア人を苦しめました。規定された生産量を下回ると66日間の労役を強制されたのです。コーヒーは植え付けた後三年間はまったく実を結ばないため、多くのインドネシア人が無償での強制労働へと追い込まれました。

餓死者が出ても、奴隷のように強制労働に追い立てられても、インドネシアの人々はじっと耐えました。ジャワ戦争によって引き起こされた虐殺の記憶があるため、なによりも平和を願ったからです。

インドネシア人を評し、オランダ人は次のように記しています。

「特にジャワ人に顕著な隷属の習性は、他所でならば大きな問題を起こすような事柄を彼らの国では可能ならしめている」

はじめから隷属の習性をもっている民族などいるわけがありません。オランダによる徹底した恐怖政治が、隷属状態を作り出したのです。

人道主義の高まりを受け、オランダが強制栽培を禁止したのは1861年のことでした。ただし、もっとも利益があったコーヒーの強制栽培だけは、1925年まで廃止されませんでした。

なお、強制栽培による利益はすべてオランダへ流れ、島民の生活にはなんら利益もたらさなかったことは指摘するまでもありません。

その2.インド

- 農業の破壊と大飢饉 -

「もしこの不幸蒙昧(もうまい)たる印度のために、自由の勝利を告げる鐘が鳴るならば、その次の瞬間に、歴史の時計は女王の死を世界に告げることであろう、そしてイギリスは、わずかに本店をロンドンに有する一個の世界銀行となってしまうであろう」

当時、高名だったスナサレフが著書「印度」のなかで語っている言葉は、イギリスにとって植民地インドからの搾取がどれだけ大切であったかを適確に表しています。インドを失えばイギリスがたちまち第三等国に落ちぶれるという危機感は、イギリスの内外で共有されている認識でした。

インドにおいてもイギリスの植民地となって以来、農民の貧困化は急速に進みました。その最たる理由は農地を所有していた農民の多くが、農地を失ったからです。

イギリスの徴税取り立ては厳格に行われました。土地税そのものも以前より重くなったこともあり、税金を払えない農民が相次ぎました。するとイギリス人は法律を盾に土地を差し押さえ、さっさと競売にかけたのです。

こうした手口は、アメリカがインディアンから土地を取り上げていった方法とそっくりです。

これまで経験のないイギリス式の法律をいきなり適用されたことで、インドの農民たちは理由がわからないままに先祖代々受け継いできた土地を取り上げられ、路頭に迷うことになりました。これにより長い伝統をもつインドの農業は、完全に機能麻痺に陥りました。

さらにインドネシアと同様に、インドでも藍などの強制栽培が行われました。オランダとの大きな違いは、インドではアヘン(麻薬)を作るためにケシの栽培が強制されたことです。アヘンは先述したように中国に輸出され、戦争を仕掛けるための口実として利用されました。イギリスは国家としてケシの栽培とアヘンの製造・輸出に励んだのです。

藍やケシなどの強制栽培と多くの農民から農地を取り上げたことで、小麦などの食糧を作るべき田畑の減少が加速しました。その結果として襲ってきたのは大飢饉です。

イギリスがインドを植民地にして以来、飢饉は明らかに増加しました。ことに1770年に起きたベンガル地方の大飢饉では、1000万人もの死者が出ています。

- 飢饉でインド人が死ぬことはよいこと!? -

さらに、1874年にもベンガルで干ばつにより飢饉が発生しました。このときのイギリス人の役人は、インド人のために素早く救出活動に取り組み、ビルマから50万トンもの米を買い取ると、飢えた人々に配ることで被害を抑えることに成功しています。

ところがそのことが、本国イギリス政府の激しい怒りを買うことになりました。イギリスがインドに対して実施しているレッセフェール経済に反していることが、問題視されたのです。

「レッセフェール」とは自由放任主義のことです。つまり植民地化のインドで飢饉のような天災が起きようとも、植民地政府は救済措置を一切講じることなく、インド人がどれだけ餓死しようと放っておく、ということです。

インドを植民地にしたのは純粋に金儲けのためであり、インド人の幸福に寄与するためではないとするイギリスの姿勢が、レッセフェールという大原則に明確に表れています。

1877年にもベンガルで飢饉が起きましたが、本国政府からきつく叱られた植民地の役人は、もはや最低限の食糧配給しかしませんでした。そのため、多くのインド人が餓死しています。

イギリスの悪政のために飢饉が何度も繰り返されたにもかかわらず、インド人を見殺しにする自由放任主義はその後も徹底されました。こうした非情な対応を正当化するために利用されたのは「貧困と飢饉は人口抑制のためによいことだ」とする理論です。これらの人(戦争・貧困・飢饉による死者)を社会は救済できないし、救済すべきでないと主張したのです。

もちろん、こうした極端な考え方がイギリス本国に適用されることはありません。あくまで植民地のみに適用された理論です。

インドで起きた大きな飢饉は Wikipedia によると次の通りです。

1800〜1825年にかけて大飢饉が5回発生し、死者約100万人。1826〜1850年に大飢饉2回で死者約40万人。1851〜1875年に大飢饉6回で死者約500万人。1876〜1900年に大飢饉18回で死者約1600万人。1943年のベンガル飢饉の死者約300万人。

イギリスがインドを統治していた間に何度も繰り返された飢饉によって、およそ5千万人のインド人が死んだことになります。

1943年のベンガル飢饉に際して、インド独立後の初代首相に就任したネールは、次のように述べています。

「(1943年のベンガル飢饉は)幾世代にもわたったイギリス支配のあげくにおける貧しさと醜さ、そして人間的堕落の全貌をさらけ出して見せた。それがインドにおけるイギリス支配の行き着いた頂点であり、結実であった」

インドの農民たちのあまりにひどい暮らしぶりを見たナイチンゲールは、こう語っています。

「東洋における、否(いな)世界におけるもっとも悲しい光景は、私たちのもつ東洋帝国(イギリス領インド帝国)の農民の姿である」

イギリスが来る前、インドは世界でも有数の豊かな土壌をもつ恵まれた国でした。ところがイギリスによる重税と農地の没収、強制栽培により、インドの農民たちは奴隷のような状態に落とされてしまいました。絶望的な生活を余儀なくされているインドの農民たちに、ナイチンゲールは深い慈愛を注いでいます。

インド人はやせ細り、イギリス人は肥え太る、それがイギリスによるインド植民地化の実態です。

- インド綿工業の壊滅 -

イギリスが壊したのはインドの農業ばかりではありません。インド伝来の綿工業もまた、イギリスによって意図的に壊滅に追い込まれました。

17世紀までインドは世界一の綿製品国でした。インドの職人が手工業で作る綿製品は、世界中で愛用されていました。

まずは教科書にも書かれている歴史をおさらいしてみます。綿花を原料とする綿織物は、古代インドに始まります。インド伝統の綿製品はイギリスでも人気が高く、盛んに輸入されていました。

インドの綿製品があまりにもブームとなったため、危機感を覚えたイギリスの羊毛業者が政府に働きかけ、インド綿の輸入が禁止されることになりました。

そこで、イギリスは自分たちでも綿製品を作れないものかと工夫しはじめ、綿工業から産業革命が始まります。機械を通して綿製品を作ることに成功したことで、コストを大幅に下げることができました。イギリスで作られる良質で安い綿製品は、インドの綿製品をたちまち市場から追い出すことになりました。

インドでも盛んにイギリスの綿製品が使われるようになり、インドからイギリスへの輸出額とイギリスからインドへの輸出額とは、1814年についに逆転します。インドは綿製品の輸出国から輸入国へと変わったのです。これによってインドの手工業は大きなダメージを受けました。

インドの村落共同体はもともと、農業と手工業の結合によって成り立っていました。しかし、イギリスの安い綿製品によってインド伝統の手工業による綿織物が売れなくなったため、手工業はすたれ、失業する者が続出したのです。そこに待っていたのは貧困と飢餓です。

インド総督はその惨状を見て嘆きました。

「この窮乏たるや商業史上にほとんど類例をみない。木綿織布工たちの骨はインドの平原を白く染めている」

以上、教科書的な記述を紹介しました。歴史的な事実はその通りです。インドの綿工業はイギリス産業革命による安価な綿製品に駆逐され、あっという間に衰退しました。そのことが、インドに貧困と飢餓をもたらしたことも間違いありません。

しかし、インドの綿製品が壊滅した理由は、単に価格競争で負けただけではありません。教科書には書かれていない真実が、そこには存在します。

- インドの一大産業をつぶすためにイギリスがしたこと -

1820年頃からイギリス綿製品の海外進出は活発になりました。その主な市場は欧米でしたが、産業革命がそれらの国々でも起こったことで、イギリスの綿製品の売れ行きは次第に落ちていきました。欧米各国も産業革命により、綿製品を自国で作れるようになったためです。

イギリスの綿工業が生き残るためには、欧米に代わる新たな市場が必要でした。そこで白羽の矢が立ったのは、植民地にしていたインドです。

ところがインド市場におけるイギリス綿製品の売れ行きは、実は芳しくありませんでした。インドの人件費が安かったため、インド国内ではインドの綿織物もイギリスの綿製品もコストの面で大差がなかったためです。そのため、インド人の多くは質の優れたインド産の綿織物を買い求めたのです。

そこでイギリスは、インド綿製品の追い落としにかかりました。

インド綿を輸入するに際してイギリス本国ではモスリン37.2%、キャラコ67.5%という高額な輸入税をかけましたが、インドがイギリスの綿製品を輸入する際にはわずか2.5%の輸入税をかけるだけに留めました。

こうした不平等な関税は、インドがイギリスの植民地だったからこそできたことです。

さらに綿花の扱いについても差を設けました。インド人が綿製品を作るために綿花を仕入れる際には、国内消費税の1割を植民地政府(イギリス)に納めなければいけませんでした。一方、イギリス人が綿花を手に入れる際には、租税も関税も支払う必要がなかったのです。

鉄道の輸送費もまた、目に見えないコストとしてインド綿製品の価格を押し上げました。鉄道を使ったインド国内での輸送賃金が、海の向こうのイギリスへの輸送賃金よりも高く設定されたのです。

1俵の綿花を運ぶのにカルカッタから日本までが100円、カルカッタから鉄路ボンベイまでが75円である。ところがボンベイから英国のリヴァプールまではわずかに15円で輸送することが出来るのである。

「GHQ焚書図書開封10: 地球侵略の主役イギリス」西尾幹二著(徳間書店)より引用

イギリスによるこうした妨害により、インドの綿製品は次第にコストを上げざるを得ませんでした。

さらに極めつきはベンガル地方のダッカで起きた事件です。インド独立運動に身を投じたボース・ラスビハリの著書「インドの叫び」には、次のように記述されています。

「その悪行の一つは、永久に史上に記録されて、世界の非難の的となるであらう。それはどうしても紡績工場を去らず、飽くまで紡績業のために働くと頑張った印度人の職工たちに対し、再び仕事が出来ないようにと、その五本の指を切断したと言ふ非道極まる事件である。職を失った数万の紡績工が農村に帰っても耕す土地がなく、飢餓と貧困のどん底に叩き落とされ、人生の生き地獄に呻吟(しんぎん)する身となったことは、到底許すベからざる罪悪であらう。」

「インドの叫び」ボース・ラスビハリ著(三教書院)より引用

ボース・ラスビハリは、日本に逃れてインド独立運動を進めた革命の志士です。日本では「中村屋のポーズ」と呼ばれ、親しまれていました。

「インドの叫び」は、ポーズ自身のインドでの経験と見聞したことをまとめた書籍です。イギリス植民地化のインドの実態が告発されていますが、戦後GHQにより焚書にされています。

また、他の書籍にも同じことが書かれています。

「イギリスのインド支配の苛烈さなどは、筆舌に絶するとしか言えません。文化勲章の経済学者・宇野弘文教授は近年こう語っています。『……インドの職人がつくるモスリンは非常に繊細な織物で、産業革命の技術でもできなかった。

そこでイギリス政府は軍隊をインドに送って、モスリンを織る村の男子の両手首を全部切り落とした。……僕の親しかったインド人の学生も、ある時その話をして、彼の生まれた村はモスリンの名産地だったが、全部手首を落とされたと言っていた』(雑誌『自由思想』一一七号)。こういう話は一例とされていますが、デリケートな日本人の神経には堪えられる話ではありません。」

「日本人らしさの発見――しなやかな〈凹型文化〉を世界に発信する」芳賀綏著(大修館書店)より引用

ダッカは15万の人口を擁する大都市でしたが、綿工業が立ちゆかなくなったために人口が2万人に激減したと言われています。

もしイギリスによる悪意に満ちた迫害がなければ、インド綿産業は未だにインドを代表する一大産業だったのかもしれません。

- インド綿工業の衰退はなにをもたらしたのか -

1820年頃はイギリスの綿製品の6%ほどがインドに輸入されていました。しかし、1873年には十倍の60%に増えています。いつのまにかインドは、イギリス綿製品にとっての最大市場にとって変わっていたのです。

実はこのことは、世界史の流れにおいても画期的なことでした。歴史のあけぼの以来、ヨーロッパは常にオリエントから物品を輸入していました。香料や茶、絹や綿製品など、オリエントにはヨーロッパの人々が欲するものがあふれていました。

ところがオリエントの人々が欲するものは、ヨーロッパにはほとんどなかったのです。そのため、物品は常にオリエントからヨーロッパへと一方的に流れていくばかりでした。

その流れが、インドがイギリス綿製品の輸入国となることで逆転しました。このときを境に、アジアはただ原料を輸出するだけの従属国となり、ヨーロッパは高度な工業技術によって物を作り出し、アジアの人々に売りつけるという世界史における大逆転が、起きたのです。

インド綿製品の衰退は単にインドの貧困化を促すに留まらず、世界史のターニングポイントとしての大きな足跡を残すことになりました。

その歴史的な転換が、インドの職工たちの指を切り落とすという残酷な行為に起因することを、記憶に留めておきたいものです。

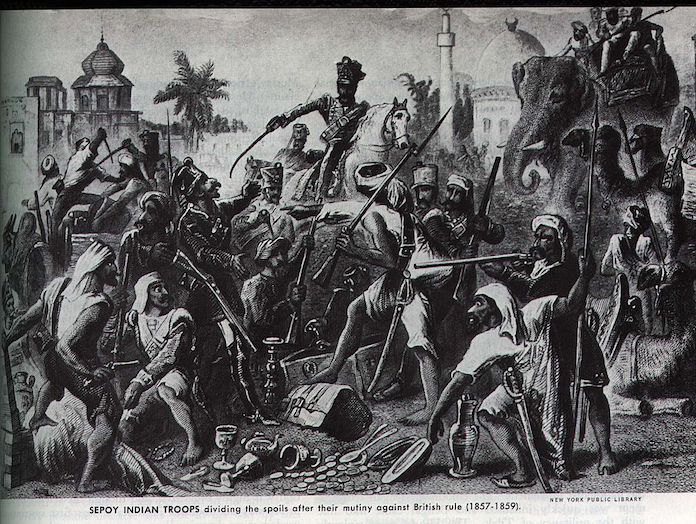

- インドは自由を求めて反乱を起こした -

イギリスの過酷な圧政に対して、インドの人々は黙って耐えていたわけではありません。1857年から1859年にかけて、イギリスの植民地支配に対する民族的反乱が起きています。かつてはイギリス側の視点から「セポイの反乱」と呼ばれていましたが、インド全体にわたる抵抗闘争だったことから「インド大反乱」と最近では呼ばれています。インドでは「第一次インド独立戦争」と位置づけられています。

もともとはイギリスの東インド会社に雇われていたインド兵たちが起こした反乱ですが、領主層から農民までを含む民族的反英闘争へと発展し、イギリスを驚かせることになったのです。

インドの各地に反乱政権が生まれ、イギリス軍をインドから追い出すべく立ち上がりました。

はじめは劣勢に立たされたイギリス軍ですが、イランや中国に展開していた軍隊をインドに呼び集め、近代兵器を駆使することで、反乱軍の根城となったデリーを陥落させるに至ります。

それでも各地の農民の反乱は収まらず、すべての反乱が鎮圧されるまでに1年以上を要しました。

反乱が治まった後のイギリスによる報復は、言語を絶するほどに過酷でした。イギリスの歴史家ジョージ・ブルース・マレソンは著書「インド反乱史」のなかで、次のように綴っています。

「戒厳令は布(し)かれた。五月及び六月の立法会議によって制定された恐怖すべき条例が盛んに適用された。文官武官が等しく血腥(ちなまぐさ)き反乱に荷担したもののみならず、老人、女子、小児なども血祭りに上げられた。この事は印度総督が本国に送れる書類の中の、英国議会の記録に収められている。

彼らは絞刑には処せられず、村々において焼殺され、または銃殺された。英人は臆面もなくこれらの残忍を誇って、あるいは一人の生者を余さずと言い、あるいは黒ん坊どもを片端から殴り飛ばすのは実に面白い遊戯だと言い、あるいは実に面白かったと言い、または書いている。

権威ある学者の承認せる一著書には、三ヶ月の間、八輛の車が十字街または市場で殺された屍骸(しがい)を運び去るため、朝から晩まで往来したとあり、またこのようにして六千の生霊が屠(ほふ)られたとある」

「我が軍の将校はすでに各種の罪人を捕え、あたかも獣を屠るがごとくこれを絞刑に処していた。絞首台は列をなして建てられ、老者・壮者は言語に絶する残酷なる方法をもって絞首された。

ある時のごときは、児童等が無邪気に兵の用いし旗を押し立て、太鼓を打ちながら遊んでいるのを捕えて、これに死刑の宣告を与えた。裁判官の一人なりし将校は、これを見て長官の許に赴き、流涙してこれらの罪なき児童に加えられたる極刑を軽減せられんことを嘆願したが、遂に聴かれなかった」

「日米開戦の真実 大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く」佐藤優著(小学館文庫)より引用(カッコ内の読み方は筆者記す)

インドがイギリスの支配を断ち切るために立ち上がった独立戦争は、幼子まで含むインド人の虐殺をもってあがなわれたのです。

以後、イギリスが命じるままにインドの若者の多くはイギリスの戦争に駆り出され、命を落とすことになります。兄弟3、4名から1、2名の男子が兵士として集められ、志願を拒否すると銃殺されることもありました。

中国・アフリカ・ヨーロッパ・メソポタミア・アラビア・アフガニスタン・チベット・ビルマと、イギリスのための戦争にインド兵は駆り出されました。

第1次世界大戦で戦死したインド兵だけでも67,000人に達し、負傷者も67,000人いるとインド議会において報告されています。

インドとはなんの関係もないにもかかわらず戦費の負担も強制され、インドの財政を圧迫しました。

- 文明国が与えた素晴らしき法律と虐殺 -

まだ文明化されていない野蛮な民に、素晴らしい西欧文明をもたらすことが白人の責務なのだと、西欧列強は繰り返し口にしてきました。欧米の植民地となることで人間的な生活が保証され、優れた法律と制度を享受できるのだと彼らは言います。

では、文明国と自称するイギリスはインドにどのような素晴らしい法律をもたらしたのでしょうか?

1919年、イギリスは高まる一方のインド独立運動を抑えるために一種の治安維持法にあたるローラット法を施行しました。

この法律は次のような内容でした。

・被告には弁護人も証人も控訴も認めない

・裁判は公開でなく秘密審理によって行う

・被告に対しては告発事項以外の罪も宣告できる

・訴追にあたっては証拠を必要としない、現場にいない者の証言を採用することもできる

・自白のためにはいかなる手段を用いてもよい(=拷問もできる)

つまり、体制側のやりたい放題でインド人の人権はまったく考慮されていない法律でした。

議会においてインド人議員は全員が反対に投票しましたが、イギリスは強引に押し切ってローラット法を成立させました。

このような理不尽な法律を押しつけられたことで、インド人の怒りは頂点に達します。マハトマ・ガンディーによる不服従・非暴力によるイギリスへの抵抗運動が始まったのは、このローラット法がきっかけです。

この法律とガンディーが逮捕されたことに抗議するため、パンジャブ地方のアムリットサールに集まっていた非武装の2万人に対し、ネパール人のグルカ兵よりなるイギリス軍が発砲しました。射撃は全弾が尽きるまで10分間継続されたと証言されています。

出入り口の一つしかない公園に軍隊と機関銃を配したため、逃げるには高い塀をよじ登るしかありません。それら高い塀をよじ登って逃げようとする人々に対しても、情け容赦なく銃弾が浴びせられました。

その後の調査では死者1200名、負傷者3600名と報告されています。そのなかには、まだ幼い子供たちも何人も含まれていました。しかも負傷者に対してイギリス側はなんの処置もとらず、その場に放置しています。

発砲を支持した指揮官は英国軍事会議にかけられましたが、「なんら卑劣な行為なし」と判断され、罪に問われることはありませんでした。そればかりか指揮官はイギリスの功労者として讃えられ、一般人から募った2万ポンドが贈られています。

宗主国に反抗するインド人の死について、多くのイギリス人は良心の呵責(かしゃく)さえ覚えなかったようです。

虐殺の後に待っていたのは恐怖政治でした。先にも説明した通り、虐殺と恐怖政治は通常、西欧列強がアジアを植民地にした直後に決まってとられる政策ですが、それが20世紀初頭においても行われていたことは驚くべきことです。

1921年より37年までに25万人が投獄され、3000人が銃殺されたと記録されています。10歳や11歳の少年たちがイギリス国王に謀反の気持ちをいただいているとの理由により、終身刑を言い渡されたとも書籍には綴られています。

- イギリスによるインド統治は特別に悲惨だったのか? -

インドの人々は20世紀を迎えてもなお、イギリスの搾取により貧困を極め、絶望的な生活を強いられていたのです。1928年にベンガル州の衛生長官は次のように報告しています。

「ベンガル農村の大部分は、鼠(ねずみ)でも一月とは生きていかれそうもない物を常食としている。彼らの生活は、不当なる食物のために非常に悪化しているので、悪疫の伝播を防ぐよしもない。昨年はコレラで十二万人、マラリアで二十五万人、肺結核で三十五万人、腸チフスで十万人死んだ」

「日米開戦の真実 大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く」佐藤優著(小学館文庫)より引用

イギリスのインド支配は初めから終わりまで、かくの如き過酷かつ非情なものだったのです。

大川周明の著わした「米英東亜侵略史」のなかに、アメリカの国務長官であるブライアンがロンドンで発行された週刊新聞「インド」に寄せた「インドにおける英国の統治」と題する一文が綴られています。

現代語に置き換えて紹介しましょう。

「何人も植民政策を弁護するためにインドを引き合いに出すことなかれ。助けが来ない人民の上に無責任なる権力をふるう際、智慧と正義とをもってすることがいかに人間として不可能な事であるかを、イギリス人はガンジス河・インダス河の流域において立証している。

イギリス人はある利益をインドに与えたが、これに対して無法なる代償を強奪した。生きている者に平和をもたらすと称しながら、幾千万の生霊を死者の平和に誘った。

闘争に苦しむ民衆に秩序を与えると称しながら、合法的掠奪によって国土を極度の貧困に陥れた。「掠奪」は言い過ぎかも知れない。ただしいかに言葉を飾っても、現在の不当な政治を浄めることはできない」

このように、イギリスによるインド統治は歴史に例を見ないほどに悲惨なものであったと、よく言われます。

しかし、先に紹介したインドネシアにしてもビルマ・フィリピン・ベトナムにしても、西欧列強の植民地支配はいずれも過酷を極め、先住民を奴隷状態においては搾取を続けることだけを延々繰り返すものでした。

その本質において、イギリスによるインド統治も西欧列強による植民地支配も大差はありません。

たとえば、フランスがベトナムを植民地化においた際に真っ先に手がけたことは、主要な街に刑務所を作り、刑務所の数に合わせて本国からギロチン台を取り寄せることでした。

サイゴンにはベトナムでもっとも高い建物になる5階建てのチーファ刑務所を建て、それでも囚人を収容しきれなくなるとサイゴンの南海にあるコンダオを監獄島に作り替えました。

そうしてフランスに逆らった者、フランスのために働かない者がいると刑務所に収監し、次々とギロチン台にかけていったのです。

ベトナム人には過酷な税金が課せられました。10才以上のすべてのベトナム人に対して、当時のベトナム人の平均給料3ヶ月分に近い人頭税が課せられ、さらには結婚税・葬式税・物品税・通行税などが重くのしかかりました。

圧政に耐えかねて抗議のデモが起きると、フランス植民地政府はためらうことなく爆撃機を飛ばし、群衆に向けて機銃掃射をしたことが、1930年代にフランス人女性ジャーナリストのアンドレイ・ビオリスが著した「インドシナSOS」に綴られています。

ひと言で表すのであれば、アジアの先住民が人間として扱われていなかったことにおいて、西欧列強の植民地支配は共通していたといえるでしょう。

2-12.そして日本だけが残った

当時の世界は、今とはまったく異なる価値観が支配していました。「人種平等」という今日では当たり前となっている価値観が、20世紀のはじめには世界で共有されていなかったのです。

人は生まれながらに人種によって優劣が定まっており、神に選ばれた白人のみが世界を支配し、有色人種はすべて白人に仕えるための奴隷として扱われることが当たり前とされる世界がそこにありました。有色人種には国家を統治する能力さえないと信じられ、白人に支配されることこそが正義とされたのです。

ときには宗教を、ときには文明化という旗印を掲げ、大航海時代以来白人は有色人種が平和に暮らしていた島や国を次々と侵略し、殺戮と略奪を繰り返してきました。近代の世界史とは、白人による有色人種支配の500年に他なりません。

大東亜戦争が起きる前の世界は欧米の白人たちによって山分けされ、白人が支配する世界がどこまでも広がっていました。有色人種の国で完全な独立を保っていた国は、日本を筆頭に数えるほどしかなかったのです。

しかも、非道を続ける欧米列強と互角に戦えるだけの力をもつ有色人種の国は、世界でただ1カ国、日本だけでした。

こうした事実からは、人種間の闘争という骨格が浮かび上がってきます。

人種戦争という視点は、日本の学校では教えられません。しかし、人種戦争という視点から歴史を眺めてみると、私たちの知らない事実や歴史が浮かび上がってきます。

ここまで白人による有色人種殺戮と略奪の500年について長々と綴ってきましたが、はじめて知る歴史も多かったのではないでしょうか?

私たち有色人種の立場からは、身勝手な白人至上主義には断じて同意できません。また、実際に欧米列強が有色人種に対して為してきた数々の事実に対しては、深い憤りを覚えずにはいられません。

大東亜戦争開戦前夜、私たちの父祖は同様な怒りをより深く感じていたはずです。なぜなら今とは違い、当時は現実に日本の周辺はおろか世界の隅々までがリアルタイムに白人によって支配されていたからです。日本も侵略されるかもしれないという恐れもまた、多くの日本人によって共有されていました。

私たちの父祖にとって白人による脅威は過ぎ去った出来事ではなく、今という瞬間にひしひしと感じられるものでした。欧米列強に対する恐れと怒りが一点に向かって収束することで生じたものが、大東亜戦争であったともいえるでしょう。

それにしても世界のほぼすべてが欧米列強のものに変じるなか、日本だけはなぜ欧米に侵略されることもなく、独立を守れたのでしょうか?

いつも拝読させていただいております。

記載間違いの箇所があると思われます。

第1部 2章(6/7)植民地化されたインドネシアとインドの悲劇

ところがオリエントの人々が欲するものは、ヨーロッパにはほとんどなかったのです。そのため、物品は常にヨーロッパからオリエントへと一方的に流れていくばかりでした。

オリエントからヨーロッパへが正しいものと思われます。

ご指摘いただき、ありがとうございます。たしかに記載ミスでした。先ほど修正させていただきました。

ご指摘いただけたことに感謝いたします。今後ともよろしくお願いいたします。