前回は東条首相と陸軍の対立を振り返りながら、アメリカの動きについて紹介しました。日米ともに開戦に向けて緊迫度が増していたことは、間違いありません。

一度は決したはずの開戦決意がひっくり返され、日本では今後の国策をめぐって連日のように激論が繰り返されました。戦争回避か開戦か、今回はその息詰まる駆け引きを追いかけてみます。

第1部 侵略か解放か?日本が追いかけた人種平等の夢

日米開戦までのカウントダウン

4-8. 戦争回避か開戦か、国策再検討をめぐる最後の激論

その1.天皇の影響力

「白紙還元の優諚」が開戦を強硬に主張する陸軍内の勢力を黙らせ、9月6日以前の状態へと日本を引き戻したことからもわかるように、当時における天皇の影響力は絶大でした。

「白紙還元の優諚」によって東条内閣は、国策の再検討を余儀なくされました。即ち、戦争回避か開戦かを決する最後の時を迎えた、ということです。

これに基づき、10月23日から11月2日深更に至るまで、連日連絡会議が開かれ、国策の再検討が行われました。

天皇の希望が戦争回避であったことは明らかです。そうであれば、国策の再検討ではなく、はじめから「戦争をやめよ」との優諚を天皇が下していれば戦争を回避できたのではないか、といった論が戦後に取り沙汰されています。

事実、東条内閣成立前の陸軍は「戦争をやめよ」の優諚が下った際はどうすべきかを本気で心配していました。『機密戦争日誌』には、天皇から「若し戦争を止めよの御言葉ありたる時」に、杉山参謀総長がそれでも強硬な姿勢を示せるかどうかを不安に思うことが記されています。

また、海軍の永野軍令部総長はそのような場合、海軍省と対立してでも職を賭して戦争の断行を訴えると言ったとの情報も参謀本部はつかんでおり、「断乎信ずる所を行うべしと云いありと、大いに可」と賞賛しています。

日誌を読む限り、天皇が「戦争をやめよ」と指示を出したとしても、軍部が素直に従ったかどうかはわかりません。

白紙還元による再検討には従えても、戦争回避によって戦機を逸すれば二度と戦うことができない状況に陥る軍部が、自らの組織の生存を賭けて二・二六事件のような強攻策に出た可能性も捨てきれません。

天皇制の根本は「君臨すれども統治せず」にあります。天皇は原則に則り、戦争回避か開戦かという日本の運命を決する重大な決議に、直接影響力を行使することを避けました。

あくまで、これまで通りの政策決定の過程に則り、国策の再検討が行われることを望んだのです。

その2.戦争の見通し

- 参謀本部の結論 -

大本営政府連絡会議に先立ち、陸軍参謀本部では19日から新たな国策についての検討が始まり、21日には結論に達しています。

「10月末日に至るも我要求を貫徹し得ざる場合には、対米国交調整を断念し開戦を決意す」との結論です。

● 開戦まであと48日 = 1941年10月21日

10月末日の期限を設けるからには、残り一週間ちょっとしか猶予が残されていません。杉山参謀総長はさすがに一週間ほどで外交交渉がまとまる見込みはないとして、10月末日の期限を設けることには反対しましたが、田中作戦部長ら主戦派に押し切られ、参謀本部としての公式の国策案とされたのです。

一方、東郷外相をはじめとする外務省は、あくまで対米交渉の継続を望みました。武藤のいる陸軍軍務局も、これに同調しています。海軍とて開戦に消極的なことは前述の通りです。

開戦を主張する陸軍と外交継続を主張するその他との対立構造は、近衛内閣時から引き継がれてはいるものの、陸相の東条が首相となったことで、陸軍内には大きな変化が生じていました。

東条は「白紙還元」を望んだ天皇の意を汲み、できるだけ公平な立場から議論をまとめようとしました。それでも従来までの開戦一辺倒からは距離をおき、外交継続へと傾いていることは明らかです。

そのため陸軍内は、開戦にはやる参謀本部と外交に重きをおく軍務局とで主張が分かれることになりました。

- アメリカ抜きの戦争は可能か -

当初、連絡会議にてテーマとなったのは、対米英蘭戦の見通しについてです。「戦うも、戦わざるも亡国」とはいえ、はじめからまったく勝ち目のない戦いを挑むのでは、あまりにも無謀です。勝算について検討したうえで戦争回避か開戦かを決めるのは、当然と言えるでしょう。

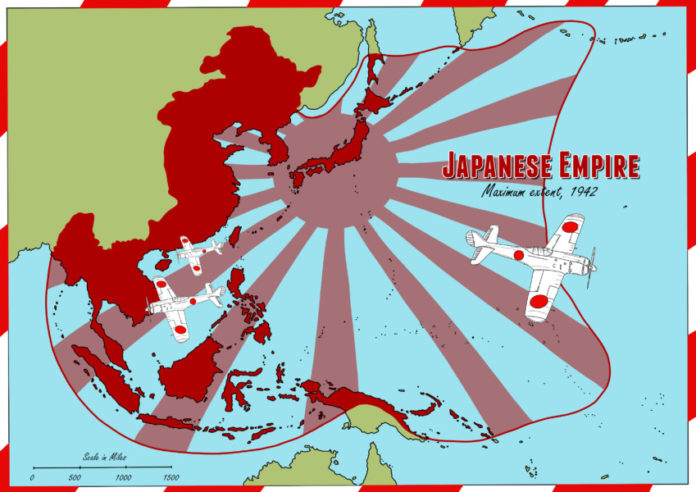

先に海軍から提案のあった英米可分論についても改めて検討されています。その上で既に米英蘭三国間で日本の南方進出に対する共同防衛の了解が成立している、との判断を下しました。

共同防衛の了解がある以上、蘭印を攻撃すればアメリカの参戦は間違いないため、アメリカとの戦争を避けてオランダ・イギリスのみを相手に戦うことは不可能と結論せざるを得ません。

その判断が実は間違いであったことは、戦後になってはじめてわかったことです。米英が大西洋会談で見せた派手なパフォーマンスが、日本側の判断を狂わせたのかもしれません。

4月にはシンガポールで対日戦を念頭に米英蘭合同軍事参謀会議が行われていたこともあり、日本が米英蘭に共同防衛の了解ができていると判断することには、やむを得ない面があったと言えるでしょう。

また、仮にアメリカがすぐに参戦しなくても、フィリピンやグアムの基地を中心に対日牽制に及ぶことは必至と見られていました。日本が蘭印を占領しても、石油などの資源を日本に輸送できなければ意味がありません。

フィリピンやグアムは蘭印から日本への補給ラインを攻撃する際に、最適な地理的条件を備えていました。補給ラインの安全を確保するためには、フィリピンやグアムを日本軍が抑える必要があったのです。英領マレーやシンガポールにしても同様です。

資源を求めて戦争を起こすからには、日本本土へ安全に資源を輸送する補給ラインを確保することが最優先の課題でした。

そのためにも蘭印と同時に英領マレーやシンガポール、フィリピンやグアムを攻略することが求められました。

英米不可分論に基づきオランダやイギリスだけを攻略する作戦は、現実的にも不可能だったのです。

戦争に踏み切るからには対米英蘭戦になることを確認した上で、改めて戦局の見通しについて検討されました。

- 鍵を握るのは欧州戦線の行方 -

日本の戦力からしてオランダ・イギリスは取るに足らないものの、アメリカのもつ強大な軍事力は脅威でした。緒戦の勝利は見込めても、アメリカを武力で屈服させることは、日本の国力では不可能と判断されました。

そうなると、戦いが長期化することは必至です。長期戦になればアメリカが軍備拡張を推し進めることは間違いなく、果たして海軍が米軍に対抗できるだけの戦力を維持できるかどうかが勝敗を決するとされました。

対米戦では、どこまで行っても海軍が主役です。海軍では永野軍令部総長が次のように主張しています。

「もし敵が短期戦を企図する場合は、我の最も希望する所にして、之を邀撃(ようげき)し勝算我に在りと確信す。しかれども之をもって戦争の決とはならざるべく、戦争は十中八、九は長期戦となるべし。すなわち、

第一段。二年間、長期戦態勢の基礎を確立し、この間は確算あり。

第二段。三年[目]以降は海軍勢力の保持増進、有形無形の国家総力、世界情勢の推移により決せらるるものにして、予断を許さず。」『杉山メモ』参謀本部編(原書房)より引用

海軍は開戦二年間は自信があるものの、その間にアメリカを屈服させることはできない、三年目以降の戦局の行方は有形無形の各種要素を含む「国家総力」と「世界情勢の推移」による、と主張しました。

有形の「国家総力」とは経済力や生産力のことです。当時のアメリカ国民総生産は推計で日本の約12倍と見積もられており、有形の「国家総力」では勝負になりません。となると、残るは無形の「国家総力」と「世界情勢の推移」です。

無形の「国家総力」とは、精神力のことです。実際に対米戦が始まり戦局が不利に傾くほどに、日本ではことさら精神力が強調されました。神風特攻隊が組まれた背景にしても、精神力との兼ね合いを無視できません。竹槍で米軍機を落とすという無茶な発想も、精神力に頼るより他に方法がなかったからです。

「世界情勢の推移」とは、ドイツの対英戦・対ソ戦の戦況を意味しています。アメリカを打ち倒すだけの力は日本にないと、陸海軍も認めていました。対米戦に勝利するためには独英戦と独ソ戦においてドイツの優勢が不可欠と判断されたのです。

そこで独英戦と独ソ戦の見通しについて、真剣に検討されました。陸海軍情報部の見通しは「独英戦と独ソ戦は長期化するも、ドイツの優勢は揺るがず、長期不敗が見込める」で一致しています。

ですが外務省の見立ては正反対でした。独ソ戦が始まったことでイギリスの国力が回復しつつあり、ドイツが苦境に立つこともありえると、外務省は悲観的な予測をしています。

独英戦と独ソ戦の行方を陸海軍は楽観的に、外務省は悲観的に捉えました。陸海軍がその判断の寄る辺としたのは、もっぱら駐独大使館武官室からの情報でした。駐独大使館での情報だけに、そのほとんどはドイツ寄りのバイアスがかかっています。

結局のところ、日本が対米戦に打ち勝つにはドイツが欧州戦で優勢を保ち続けるという不確定な要素に負うしかなく、そこには多分に希望的観測が含まれていたことがわかります。

日本にアメリカを屈服させるだけの力はないものの、独英戦・独ソ戦でドイツが優勢を保ってさえいれば活路は開ける、と軍部は希望を見出したのです。

だからと言って、日本が完全にドイツ頼みで開戦に踏み切ったわけではありません。東条は常々「ドイツをあてにしてはならぬ」と口にしていました。

陸海軍とてドイツが欧州戦争に勝利するとまでは予測していません。日本が開戦決議をするうえで重要なことは、ドイツが欧州戦で長期不敗の体制を維持してくれることでした。最悪のシナリオは、日本が対米英蘭戦を行っている最中にドイツが欧州戦争に敗れることです。

ただでさえ日本に有利な戦局を描けないなか、ドイツが降伏することでイギリスとソ連がフリーハンドとなって全力で日本に襲いかかってきたのでは、手の打ちようがありません。

日本が対米英蘭戦を戦うためには、少なくともドイツが欧州戦争で長期不敗の体制を築いてくれることが必要だったのです。

陸海軍はその可能性が高いと判断し、外務省はドイツが不利になる可能性もあると予測したことになります。

もっとも、陸海軍の楽観的な予測には、重大な要素が抜け落ちていました。それは、アメリカの対独参戦です。

ドイツの長期不敗の予測は、陸海軍がアメリカの参戦をまったく考慮せずに出したものです。当時の状況からアメリカの対独参戦は濃厚でした。アメリカの参戦によってドイツが劣勢に立たせる可能性もあったのです。

しかし、そのことは最後まで無視されました。アメリカの対独参戦を考慮するとなると、

そもそも対米開戦が成り立たないからです。

そのため、陸海軍がさして根拠もないまま予測したドイツの長期不敗が、新たな国策を再検討する際の大前提とされたのです。

ドイツは長期不敗の体制を維持できる、だから日本は対米英蘭戦を起こしても戦える、と結論づけられました。

今日から振り返ると、なんとも頼りない見通しであったことが、よくわかります。

今回は開戦後の見通しを中心に、開戦派と避戦派の主張について紹介しました。次回は、今日から振り返ると極めて正確だった事前シミュレーションとして、秋丸機関と総力戦研究所による日米戦争必敗予測を追いかけてみます。