前回は東条内閣誕生から、対米開戦を決意した9月6日の御前会議が白紙に戻されるまでの経過について紹介しました。

今回は外交継続に転じた東条首相と開戦に向けてひた走る陸軍の葛藤を軸に、東条内閣成立後のアメリカの動きについて追いかけてみます。日本から最初の攻撃を行わせることが、アメリカ側の主目的に転じつつありました。

第1部 侵略か解放か?日本が追いかけた人種平等の夢

日米開戦までのカウントダウン

4-7. 東条内閣の誕生

その3.東条内閣と陸軍の嘆き

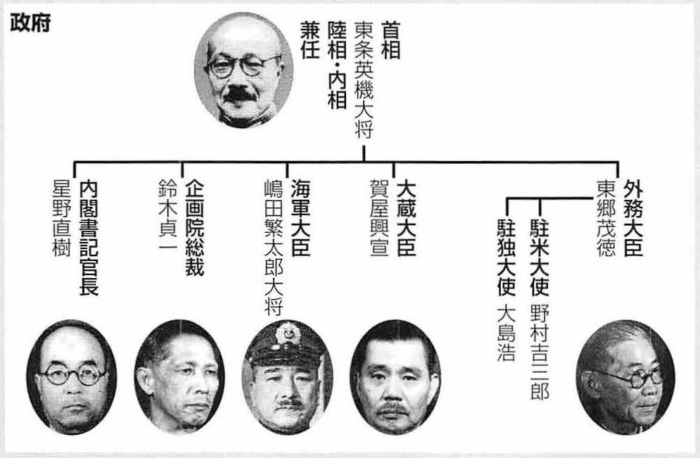

東条内閣の顔ぶれを見ても、戦争を避けて和平を求める姿勢が表れています。日米交渉の舵取りに当たる外相に就任したのは、平和主義者として知られる外務官僚出身の東郷茂徳でした。

wikipedia:東郷茂徳 より引用

【 人物紹介 – 東郷茂徳(とうごう しげのり) 】1882(明治15)年 – 1950(昭和25)年

外交官・政治家。外務省入省後、欧米局長・駐独・駐ソ大使などを歴任。東条内閣の外相となり、行き詰まった日米交渉を打開して避戦の道を探ろうと努めた。幣原喜重郎が立案し、吉田茂と東郷が修正を加えた案「乙案」を米政府に提出し、最後の望みをかけるも、ハル・ノートによって交渉の継続を断念した。大東亜省設置に反対して外相を辞任後、勅選により貴族院議員となる。

1945年戦争終結を期して鈴木貫太郎内閣の外相(兼大東亜相)となり、天皇の意を受け、終戦工作にあたる。なおも陸軍が徹底抗戦を叫ぶなか、14日、昭和天皇が二度目の「聖断」として東郷支持を涙を流して表明したことにより、陸軍の強硬派もようやく折れ、ポツダム宣言受諾を迎えた。東京裁判では「真珠湾の騙し討ちの責任者」として訴追され、禁錮20年の判決を下される。拘禁中病死。67歳没。

『図説 日米開戦への道』平塚敏克著・太平洋戦争研究会編 (河出書房新社)より引用

日米開戦時の日本政府の主要メンバー

海相には海軍内の開戦反対派として名を馳せる嶋田繁太郎が選ばれています。東郷にしても嶋田にしても就任に当たっては東条と会見し、戦争回避の心証を得たことで引き受けることを決めています。

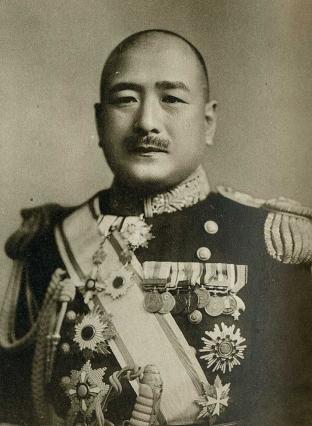

wikipedia:嶋田繁太郎 より引用

【 人物紹介 – 嶋田繁太郎(しまだ しげたろう) 】1883(明治16)年 – 1976(昭和51)年

大正-昭和時代前期の軍人。最終階級は海軍大将。イタリアに大使館付き武官として滞在後、連合艦隊参謀長・軍令部次長・支那方面艦隊司令長官などを歴任。東条内閣の海相に就任。

就任時は不戦派だったが、伏見宮の言を受け、開戦派へと転じた。嶋田がこれまでの不戦論を撤回し、陸軍に対して協調的態度を取った事により、遂に日米開戦は不可避となった。同期の山本が進める真珠湾攻撃に対しては懐疑的な姿勢を崩さず、この状況での真珠湾攻撃作戦はアメリカが日本の軍事的挑戦を受けたという政治的状況を生み出し、アメリカ政府に参戦への大義名分を与えることに気付き、むしろ(被害を出すことを覚悟しても)アメリカ側の攻撃によって戦争が始まったという状況を生み出したほうがアメリカ国民の戦意を低下させられるのではないかとの見識をもっていた。

1942年11月、第三次ソロモン沖海戦において戦艦「比叡」と運命を共にしなかった艦長・西田正雄に対し、査問会も開催せずに予備役編入・即日召集という懲罰人事を行った。山本五十六はこの措置に「艦長はそこで死ねというような作戦指揮は士気を喪失させる」と抗議したが、山本と不仲でもあった嶋田はそれを無視した。海軍内では、陸軍に追従する東条英機の腰巾着の如き振る舞いを揶揄され、「(東条首相の)嶋田副官」のあだ名が付いた。その後、永野を更迭し、自ら軍令部総長を兼任。マリアナ沖海戦の敗北によりサイパン放棄を決定し、特攻攻撃へと舵を切った。

サイパン陥落により反嶋田の動きが起こり、海相を辞任。終戦後、A級戦犯に指名され、巧妙な自己弁護により死刑を免れ、終身禁固刑判決を受けた。仮釈放後赦免される。海上自衛隊の練習艦隊壮行会に出席して挨拶したことがあり、それを聞いた井上成美は「恥知らずにも程がある。人様の前へ顔が出せる立場だと思っているのか」と激怒した。天寿を全うし、92歳没。

要職に避戦派の人物を配したことからも、東条が本気で戦争回避を目指していたことがわかります。

ただし、統帥部の首班については首相に任免権がないため、杉山参謀総長と永野軍令部総長の二人は、そのまま留任となっています。9月6日の御前会議決議をリードした統帥部の人事を刷新しなかったことは、後々まで禍根を残しました。

国策が白紙還元された後も、統帥部は開戦するなら可能な限り早い方がよいと主張し続け、軍事計画はそのまま進行したためです。内閣が交代しても軍事計画は止まることなく、対米英蘭戦争へ向けて確実に準備が進められていきました。

東条は以前から近衛内閣も統帥部も、9月6日の御前会議決議の責任をとって辞任することを求めていました。東条内閣誕生と同時に統帥部の首班が交代していたならば、その後の日本の運命は大きく変わっていたかもしれません。

こうして 10月18日、東条新内閣が成立しました。これ以降、東条は陸軍内の強硬派を抑え、東郷外相を支持する立場を鮮明にしていきます。

● 開戦まであと51日 = 1941年10月18日

主戦派の中心人物として避戦派に抵抗してきた東条が、従来の主張を投げ打ち、開戦から外交交渉継続へと方向転換したことは、陸軍内に「東条変節」の声を生みました。

当初、東条が首相に選ばれたことを知った陸軍は、喜びに沸きました。『機密戦争日誌』には次のように記されています。

「如何なることありと雖も新内閣は開戦内閣ならざるべからず。開戦開戦之以上に陸軍の進むべき途なし……

……大命東条陸相に降下す。遂に「サイ」は投ぜられたるか?」

東条内閣の誕生によって開戦へと突き進むことを、やや興奮した体で喜んでいる様が伝わってきます。

しかし、「白紙還元の優諚」が下り、東条がそれに従うとわかると、陸軍内には動揺が走りました。

強硬派で知られる田中作戦部長は次のように綴っています。

「今や日本が直面した国策の白紙還元とは、言うまでもなく九月六日の御前会議御決定の『帝国国策遂行要領』の総括的破綻である。……九月六日御佳納あらせられたる日本の大本営・政府の対米施策が、六週間にして早くも、全面崩壊の危機に直面したことを示したのである。

今や十月半ばをすぎている。十月上旬頃を目途としたわが外交上の要求を貫徹する見込みはない。……九月六日決定の外交工作は、早くも致命的に破綻し、また作戦準備は国策の白紙還元によって不発化された。」(「白紙還元の意義」『田中作戦部長の証言』)

「対米戦争は……一九四一年十二月を最後の時期として、そこに戦勝を期待すべく……(四一年の戦争発起を逸するならば)日本が米国を相手として戦うことは、予見しうる将来に実現することはありえない。

すなわち白紙還元なるものは、……日米戦争放棄ということである。……尤も白紙還元はしても、九月六日御前会議に含めた日本の対米戦争計画の枠を、守り通しうる可能性が、絶望とは言えない。」(同右)

『昭和陸軍全史 3 太平洋戦争』川田稔著 (講談社)より引用

田中は「白紙還元」によって『帝国国策遂行要領』が破綻し、もはやアメリカを相手にした戦争が放棄されてしまった、アメリカと戦うことは予見できる将来にはありえないと嘆いています。

それでもまだ絶望とはいえないと、わずかな望みにかけています。それは、白紙還元によって再検討はやむを得ないとしても、再び開戦決議に至る可能性が残されているからです。

白紙還元によって「戦機を逸する」結果となることを、田中ら陸軍内の強硬派は心配していました。望みが薄いとはいえ、再び開戦決議が出ることを彼らは願いました。

日本の行く末は、東条内閣のもとで行われる白紙還元後の再検討に託されることになったのです。

その4.東条内閣成立後のアメリカの動き

- アメリカの受け止め方 -

近衛内閣の崩壊については、かねてよりグルー駐日米大使がワシントンに警告していました。失脚直後のことを、フーバー元大統領は次のように綴っています。

グルー大使が警告したとおり、アングロサクソン連合との和平交渉に失敗した近衛は失脚した。彼は確かに首脳会談実現に政治生命をかけていたのである。十月十六日、グルーは次のように書いている。

〈近衛内閣がこの日の午後崩壊した。米日首脳会談の試みが進捗を見せなければ、近衛が失脚することは確実だった。ただその日がこれほど早くやって来るとは思わなかった。〉

近衛の失脚は二十世紀最大の悲劇の一つとなった。彼が日本の軍国主義者の動きを何とか牽制しようとしていたことは賞賛に値する。彼は何とか和平を実現したいと願い、そのためには自身の命を犠牲にすることも厭わなかったのである。

『裏切られた自由 上: フーバー大統領が語る第二次世界大戦の隠された歴史とその後遺症』ハーバート フーバー著(草思社)より引用

アメリカでの近衛の評価が高いことは、既述した通りです。

近衛内閣が倒れた後に軍人内閣が誕生することは想定内であったため、アメリカでは比較的冷静に受け止められました。

近衛内閣と日米交渉を続ける過程において、アメリカ側は日本の実質的な支配者が政府ではなく軍部だと考えていました。軍人内閣の成立によって、いよいよ軍部が表舞台に登場したと捉えたのです。

- アメリカにおける東条内閣の評価 -

第二次大戦外交史の研究者として知られるハ-バ-ト・ファイスは、東条内閣について次のように記しています。

「日本の新内閣の性格は、米国に驚きというよりむしろ憂慮の念を与えた。東条という名前と映像は、米国では嫌われていた。そして何か好ましからぬ事態が起こることが予想された。国務省の極東部では、首相としての東条は戦争を起こすよりも平和を樹立することをより強く考えるであろう、と思い込むような傾向があった。しかし、大統領や軍事会議の委員たちすべてはそのようなことはありえないと考えていた。彼らはさまざまな証拠を挙げて、いったいこれからどのくらいの時間、日本を抑制しておけるかと心配していた」

『真珠湾への道』ハ-バ-ト・ファイス著(みすず書房)より引用

今日では東条の名は、アメリカでは「悪役」として定着しており、その影響は日本にも及んでいます。ですが、東条がアメリカで嫌われているのは、ひとえに真珠湾攻撃を実行した張本人であるからです。

そのため、真珠湾攻撃の前と後では、アメリカにおける東条の評価はまったく異なります。ファイスの記述には、真珠湾攻撃以後の東条のもつ「悪」のイメージが投影されているものと思われます。

ファイスも指摘しているように国務省の極東部では、東条内閣を必ずしも戦争準備のための内閣であるとは見ていませんでした。

東条内閣がドイツ寄りの枢軸派であり、軍事的性格の強い内閣であることは間違いないとしながらも、外交交渉を継続すると見ていました。ただし、交渉によっても事態が解決せず不成功に終わったならば、軍事的解決の機会を失わないように、あらゆる可能な手段をとるであろうと予測しています。

また、陸軍の力が増すことによって、日本が南方よりも北方に向かうのではないかとの結論を出しています。この時点でもアメリカは、日本の北進を警戒していたのです。

一方、米陸軍諜報部では東条内閣を危険視していました。

「東条は排外主義者、反ソ主義者、ドイツ礼賛者であり、陸軍次官時代に対中国戦争とともに対ソ戦争遂行、対米警戒を主張し、また三国条約締結時に『日本の方向は決定された』と述べた」

国務省極東部と米陸軍諜報部とで東条首相の評価が相反するなか、ハル国務長官の評価は辛辣です。

ハルは回顧録にて、こう綴っています。

「私は、東条は協定ができなければ行動にでる(それは戦争ということだ)と信じていた。この事を急ぐ気持、日本の希望をすべてかなえるような協定にわれわれを追い込もうとする狂ったような努力は、真珠湾当日まで続いた。」

ただし、ハルの回顧録も戦後に書かれているだけに、真珠湾攻撃というバイアスがかかっていることも考慮すべきでしょう。

戦後のハルの目には、東条内閣で行われた日米交渉はすべてまやかしの如く映ったようです。

- 最初の攻撃は日本から -

日本で起きた政権交代により、アメリカでも注目すべき動きがありました。

近衛内閣が崩壊した10月16日、ホワイトハウスでは急きょ会談がもたれ、次のような「天皇宛大統領親書」の草案が作成されています。

「私は中国の領土保全一と太平洋での日米戦回避が明白に同意されれば近衛首相と会見する積りだった。しかし日本がソ連、仏、英、蘭、南方独立諸国の攻撃を意図している情報がある。それが事実なら、その結果は大西洋、欧州、中東での戦争の太平洋への拡大となり、不可避的にアメリカの利益と関係する。

もし日本が太平洋の平和に協力するなら、国防とヨーロッパ援助に必要な品目を除いて対日正常貿易を回復させる。しかし日本が北方あるいは南方で新戦争を行なうなら、大きな関心をもち、-戦争状態拡大阻止の努力をする。」

『日米開戦 (太平洋戦争への道―開戦外交史)』日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部 編集(朝日新聞社)より引用

これは明らかに対日戦争警告であり、最後通牒に等しい内容です。結局、草案はつくられたものの、この時点での「天皇宛大統領親書」については時期尚早であるとして見送られました。

「天皇宛大統領親書」は単なる時間稼ぎではなく、後世から振り返った際に責任の所在を明らかにするための記録を残す、という意図が込められています。

そのため、「最後通牒を突きつけるのは日本から攻撃を受けると確認されたときでよい、今はまだ時期尚早」と判断されたのです。

16日のスチムソン日記には、次のように記されています。

「われわれは日本が失態をおかして最初の攻撃を明白な形で行なうことを確実にするように外交するという微妙な問題に直面している。」

wikipedia:ヘンリー・スティムソン より引用

【 人物紹介 – ヘンリー・スティムソン 】1867年 – 1950年

アメリカの政治家・外交家・弁護士。陸軍長官、フィリピン総督および国務長官を歴任。日系人の強制収容の推進、また原子爆弾の製造と使用の決断を管理した。原爆投下に対する批判を抑えるために、「原爆投下によって、戦争を早く終わらせ、100万人のアメリカ兵の生命が救われた」と表明。これが原爆使用正当化の定説(いわゆる「原爆神話」)となった。

もちろんそれは、事実に基づかない神話に過ぎない。『スチムソン日記』はルーズベルト陰謀論を裏付ける資料として度々引用されている。

ここに来てアメリカの狙いが、いよいよ明白となってきています。日本を軍事力で押さえつけるために、最初の攻撃を日本側から行わせることが、アメリカにとって絶対に必要なことでした。

そうでなければアメリカの世論が対日戦争を支持しないからです。これ以降も最初の攻撃を日本から行うように仕向けることに、アメリカは全力を注ぐことになります。

- 若杉公使の弁明 -

近衛から東条へと政権が移る間も、日米交渉は続けられていました。この頃の交渉では、駐米若杉公使の弁が日本の現状をありまのままに伝えており、秀逸です。

「欧州と日本においてヒトラーと日本が、それぞれ武力をもって新秩序を建設しようとすることは、米国の平和政策に反するから容認できない」とするハルに対して、若杉は日本が新秩序の建設を急ぐのは、近隣諸国が列強の植民地になっている脅威が存在するからであり、最近の国際情勢とアメリカの圧迫などによる日本国民の「ナショナル・セキュリティ」と生活必需品獲得という生存上の要望に基づく行動に過ぎない、それゆえに、けして軍事行動による侵略を意図したものではない、と日本としての理を堂々と説いています。

中国駐兵問題に関しても、次のように指摘しています。

中国人は生命の安全と生活が保障されることに関心があり、治安さえ維持されれば、政権や軍隊がどこの国のものであろうとさして関知しない。中国共産党を単なる啓蒙運動にすぎないと見る報告が大統領に届いているようですが、これはまったく皮相の観察で、共産主義運動は、中国の社会及び産業組織を根底より破壊しようとしており、中国人はこれを非常に恐れています。

『日米開戦への道 避戦への九つの選択肢』大杉一雄著(講談社)より引用

この当時の日本とアメリカでは、中国共産党に対する認識がまったく異なっていました。日本では、その危険性が早くから指摘されていましたが、アメリカでは単なる啓蒙運動と捉えられ、中国はあくまで民主主義の国だと勘違いされていたのです。

ルーズベルト政権が中国共産党やソ連共産党に甘い幻想を抱き、戦後、取り返しのつかない大失態を演じたことは、その後の歴史が証明しています。戦後に長く続いた冷戦は、共産主義の脅威から目を逸らしたルーズベルト政権の失態によって生じたものです。

中国について日本側の認識のほうが正しかったことは、蒋介石政権が台湾に追われ、中国に共産党政権の国家が誕生したことからも明らかです。

当時の日本軍が、中国共産党やソ連共産党の脅威に対する防波堤としての役割を果たしていたことも事実なのです。

さらに若杉はアメリカがハル四原則の即時実行を迫ったことに対しても、理路整然と反論しています。

若杉はアメリカを「何時も最も有利にして天恵に浴し居る自国の立場より、自国本位の物指を以て、立場と事情を異にせる他国を律せんとするの弊あり」と批判しています。

つまり、日本はアメリカのような広大な国土もなければ資源にも恵まれていない、しかも日本は平時ではなく 4年余りの戦争を行っている渦中にある、そのために様々な問題を抱えている日本が、今直ちにアメリカの主張する理想的な原則論に従おうとしても現実的に無理がある、との指摘です。

ゆえにアメリカはすべてを自国の尺度によって計るのではなく、日本のおかれた現状を理解してほしい、原則論に終始するのではなく、合意できるところから始めて協調の道を開きたい、と訴えました。

若杉公使の弁は、当時の日本の思いを適確に表現していると言えるでしょう。

日米交渉が進展を見せないなか、東条内閣では9月6日御前会議決議に替わる新たな国策を求めて連日会議が開かれ、激しい議論が繰り返されました。

この続きは次回にて紹介します。