中国からの撤兵をめぐる問題にて合意に達することができなかった近衛内閣が崩壊する経過について、前回はたどりました。

今回は東条内閣誕生のいきさつについて、追いかけてみます。

第1部 侵略か解放か?日本が追いかけた人種平等の夢

日米開戦までのカウントダウン

(128)隠れた事実を掘り起こすより引用

近衛内閣が倒れ、東条内閣が誕生

4-7. 東条内閣の誕生

その1.見送られた皇族内閣の誕生

近衛内閣の総辞職により、外交継続か開戦かを決める重要な時期に誰が総理になるのかをめぐり、日本は揺れました。

東条は閣議にて勇ましく開戦決議を促したものの、海軍の腰が引けている態度には一抹の不安を覚えていたようです。14日の午後、杉山参謀総長と会談した際に東条は「海軍ガ踏ミ切レナイノナラ、ソレヲ基礎トシテ別ノヤリ方ヲ考エネバナラヌ」と心中を明かしています。

つまり、9月6日の御前会議で決まったことを守るべきだと主張してきた東条にしても、海軍に勝つ自信がないのであれば、すべてを白紙に戻したうえで再度決議をやり直さなければならない、と考えていたことがわかります。

そのことは、14日の夜に東条が鈴木企画院総裁を近衛に差し向け、次のようなことを伝えたことからも明らかです。

「海軍が戦争を欲しないようなら、九月六日の御前会議決定は基本的に覆(くつがえ)る。それは政府、統帥部の輔弼(ほひつ=天子・君主などが政治を行うのを、たすけること。また、その任にあたる人)の責任だから、この際全部総辞職して案を練り直すほかない。陸海軍を抑えてそれをなし得るものは臣下にはおらず、東久邇宮殿下が最適任と思う。総理に辞めてくれとは言いにくいが、後継首相に殿下を奏請することに協力願いたい」と進言させた(『近衛手記』を要約)。

『日米開戦への道 避戦への九つの選択肢』大杉一雄著(講談社)より引用

東条が皇族である東久邇宮を推薦したことは注目に値します。東久邇宮は陸軍大将として軍参議官も務め、陸軍に深く関わっていたものの、かねてより「此局面を打開するには、陛下が屹然(きつぜん)として御裁断遊さるる以外に方法なし」と主張してやまない避戦派の中心人物でした。

近衛に対しては反旗を翻した東条ですが、相手が皇族内閣となれば話は別です。皇族内閣が主導して戦争を避け、外交を継続する方針を打ち出すのであれば、陸軍としても従うよりありません。

東条としても、そうなることは覚悟の上で、あえて東久邇宮内閣の誕生を願ったからには、中国からの撤兵もやむなしと見ていたことがうかがえます。

近衛にしても後任を東久邇宮に託すことに異論があるはずもなく、15日の朝には参内して天皇に伝えています。

ここに来て陸海軍と政府がともに東久邇宮内閣を望んだことにより、いよいよ皇族内閣の誕生かと思われた矢先、木戸内大臣は難色を示しました。

木戸としては、陸海軍と政府が戦争を避け平和を優先する方針で一致したのであれば東久邇宮内閣の誕生もやぶさかではないものの、陸軍が開戦を叫ぶ現状のままでの皇族内閣の誕生は危険すぎると見ていました。

そこで木戸は東久邇宮内閣を実現するためには、事前に陸海軍が自重する方針を打ち出すことが必要であるとし、鈴木企画院総裁に東条の真意をたしかめさせています。その回答を東条は渋りました。

陸相としての立場から、東条が事前に陸軍としての自重、即ち外交継続を約束することができなかったことは、仕方がないことと言えるでしょう。東久邇宮内閣が誕生してこそ軍の統制がとれる、事前の保証を約束することはできない、と東条は答えています。

ここで木戸が東久邇宮内閣誕生の決断を下していれば、その後の歴史は大きく変わっていたかもしれません。東久邇宮の指導の下、外交継続が決まったならば、陸軍が中国からの撤兵に応じたことは間違いありません。

たとえ一時的にせよ、近い将来の日米開戦は避けられたことでしょう。

しかし、木戸は事前の東条の確約をとれなかったため、東久邇宮内閣の誕生に反対しました。確約がない以上、東久邇宮内閣のもとで日米開戦となる可能性を捨てきれないためです。

皇族内閣のもとで戦争に突入し、万が一にも敗北を喫した場合には、国民の怨嗟の声を皇室が一身に負うことにも成りかねません。そうなれば最悪、天皇制打倒を目指す共産革命が隣国ロシアのように起こるかもしれません。

内大臣の務めは皇室の安泰を守ることにあります。木戸としては立場上、皇室を危険にさらす可能性が残る皇室内閣の誕生は看過できなかったのです。

結局、皇室内閣が見送られ、次に組閣の大命が下ったのは、本人を含め大半の日本人が「まさか」と絶句した人物でした。

その2.東条内閣誕生の理由とは

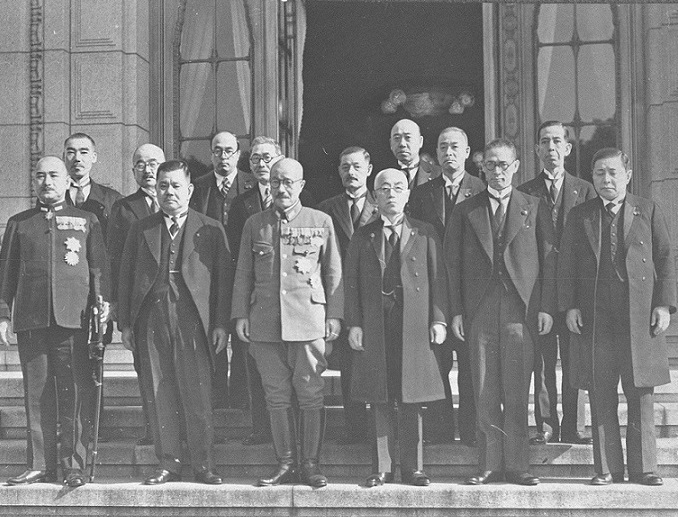

- 東条内閣の誕生 -

10月17日、後継首相を選ぶための重臣会議が開かれました。出席したのは首相経験者と原枢密院議長、そして木戸内大臣です。

● 開戦まであと52日 = 1941年10月17日

会議の結果、木戸が強く推したことにより後継首相として選ばれたのは、東条その人でした。

これまで最大の抵抗勢力であった東条が首相の座へと祭り上げられることになるとは、陸軍としてもまったく予期していないことでした。

その当時の陸軍が恐れていたのは、外交を継続せよとの天皇の優諚(ゆうじょう)が下ることです。「優諚」とは「天皇の有り難いお言葉」を意味します。

当時であっても天皇は政治に関与しないため、優諚は命令の類いではありません。しかし、聖旨や優諚の効果は絶大でした。陸軍といえども天皇の優諚が下ったとなれば、黙して従うよりありません。

近衛内閣が倒れた直接の原因が東条陸相にあることは、誰から見ても明らかです。陸軍では東条に対して天皇のお叱りと優諚があるのではないかと、危機感を募らせていました。

17日の午後4時に天皇からお召しがかかったと聞き、東条はいよいよお叱りを受けるのだと覚悟し、苦り切った表情で参内に向かったと綴られています。

ところが、東条を待ち受けていたのは、東条本人や陸軍がまったく予想していないことでした。

期せずして組閣の大命を受けた東条は、「茫然自失の体であった」とされています。

- 陸軍を抑えるために -

大半の日本国民にとっても東条内閣の誕生は、まったく予期し得ないことでした。これではまるで日本が戦争を決意し、戦争に備えた内閣を作ったも同然です。開戦を叫んでいた陸軍のトップである東条が総理の大命を賜った以上、そう見られるのはごく自然なことといえるでしょう。いよいよ日米戦争が始まるとの観測が、日本中を覆いました。

ところが、真実は異なります。『木戸日記』には次のように記されています。

「余は、此際何よりも必要なるは陸海軍の一致を図ることと、九月六日の御前会議の再検討を必要とするとの見地より、東条陸相に大命降下を主張す。但し東条陸相は現役にて陸相を兼ねしむることとす。」

木戸は軍部の勢力が今日のように圧倒的になってしまった以上は、軍部以外の誰が総理になったとしても、軍部を制して国政を担うことは無理だと判断していました。近衛内閣の二の舞になることを恐れたのです。

そうであれば軍部という毒を制するには毒をもって事に当たるよりないのだから、及川海相か東条陸相のいずれかを首相にするのがよい、と木戸は考えました。はじめは避戦に理解を示している及川海相が適任と考えていましたが、海軍から首相を出したとなれば陸軍の反発は必至であるだけに、むしろ東条陸相にやらせたほうがよいとの判断に至ったのです。

東条が陸軍を統制できるように、あえて現役の陸相のまま首相を兼任させることとしました。陸相の地位に留まる限り、陸軍は東条に従わざるを得ません。現役の軍人が退役することなく、そのまま首相になることは、日本の歴史において初めてのことでした。

- 「白紙還元の御諚」 -

木戸が東条を担いででも実現したかったことは、9月6日の御前会議の決定を再検討することです。外交継続か開戦かで揺れるなか、日本を開戦へと突き動かしている元凶が9月6日の御前会議にあることは明らかでした。

東条にしても本音の部分では、海軍が無理というのであれば対米戦は避けた方がよい、と考えていたことは、多くの手記が物語っています。

ただし、陸軍としては 9月6日の御前会議の決定がある以上、それに従わざるを得ません。そうであれば 9月6日の御前会議の決定そのものを白紙に戻し、もう一度はじめから検討することが日本を救う道につながると、木戸は考えたのです。

もちろん木戸の考えや判断が天皇の意思に基づいていることは、周囲の誰もが理解しています。

主戦派の首魁ともいえる東条に政権を委ねることには大きなリスクが伴うものの、天皇は「虎穴に入らずんば虎児を得ずと云うことだね」と語り、東条内閣を承認しました。

組閣の大命にあたり、東条には天皇から「白紙還元の御諚(ごじょう)」が下っています。それは「国策の大本を決定するについては、九月六日の御前会議決定に捉わるることなく、内外の情勢をさらに深く検討して慎重なる考究を加うべし」との御諚です。

つまり、9月6日の御前会議の決定を白紙に戻し、再検討せよとの優諚です。東条がこれを了承したことにより、御前会議にて決定された「帝国国策遂行要領」が白紙に戻り、今後の国策については再検討されることが確定したのです。

- 戦争を避けるための内閣 -

木戸が東条を推したのは、かねてより東条が9月6日の御前会議決定を「癌」だとして、御前会議を白紙還元して再検討するという木戸の考えに同調していたからでもあります。

もうひとつの理由は、東条が愚直なまでに天皇の意向を尊重する人物であったからこそです。天皇から「白紙還元の御諚」が下った以上は、東条が陸軍内の強硬派を抑え、必ずやり遂げてくれるに違いないと期待されたのです。

木戸らが国策の再検討の末に描いていたのは外交交渉の継続によって活路を見出すことであり、アメリカとの戦争を避けることでした。

しかし、歴史がそのように動かなかったことを、私たちは知っています。

結果的に東条内閣は真珠湾攻撃を敢行し、日米開戦を起こした内閣として、後世から多大な批判を浴びています。左派系の人々からは侵略戦争を起こした首魁として槍玉に挙げられ、右派系の人々からは敗戦の責任者として叩かれ、東条英機は悪名高い人物として歴史に名を刻まれています。

ですが、東条内閣だからこそ日米開戦に突き進んだと解釈するのは、あまりにも短絡に過ぎます。これまでの東条が主戦派のリーダーであったこと、及び東条内閣で日米開戦となったことは歴史的な事実であるため、東条内閣そのものが戦争準備内閣であったかのように思われがちですが、そもそも東条内閣は日米開戦を避けるために誕生した内閣でした。

日米交渉においても、交渉の過程を丁寧に追いかけていけば、近衛内閣よりも積極的であったことがわかります。

東条内閣が開戦を避ける使命を負っていたことは、東条が陸相の他に内相も兼任していたことからもわかります。内相の役目は、道府県知事を通して全国の警察を束ねることです。

では、なぜ東条が内相も兼任したのかといえば、日米交渉が成立した際に予想される国内の混乱を、内相の指示のもと、憲兵と警察を総動員して抑え込むためです。

当時の日本の世論は、圧倒的に日米開戦を支持していました。日米交渉の成立は、戦わずして日本がアメリカの要求を呑み、膝を屈することを意味しています。事実上の降伏です。

東条内閣がそのような決断を下したならば、戦わずして降伏することに納得できない人々によって、日本各地で暴動が起こると危ぶまれたのです。

当時の新聞は対米開戦一色で染まっていました。この頃の新聞からは自由な報道が失われています。日中戦争によって戦時体制下にあるだけに、報道への統制は二重・三重にかけられ、米英との開戦ムードが日増しに高まる一方です。

ただし、マスメディアが完全に軍部の管理下にあったのかと言えば、それも違います。当時も今も、新聞社が営利を第一義とする法人であることに、なんら変わりはありません。なにより優先されたのは販売部数を伸ばすことでした。開戦を支持する世論が圧倒的ななか、それに迎合する記事を書かなければ、売上げを伸ばせない事情を抱えていたのです。

鶏が先か卵か先か、よくわからない悪循環が生まれていました。世論はマスメディアの煽りによってさらに開戦を支持し、マスメディアは世論に迎合して開戦を煽るような記事を発信し続けました。

日米開戦を後押しする世論で染まるなか、日本側の大幅な譲歩による日米交渉の成立によって事実上の降伏に至ったとなれば、内閣や軍部への批判の声が抑えがたくなり、やがて暴動へと発生することが恐れられる状況でした。

開戦にはやる陸軍の強硬派を抑えるために陸相を、民間人による暴動を最小限に抑えるために内相を、東条首相が兼任することになったのです。

9月6日の御前会議決議を白紙に戻し、再検討の上、日本の国策を改めて決すること、その国策とは戦争回避であり、日本側が譲歩してでも日米交渉を妥結させること、それが東条内閣に課された使命でした。

これまで近衛ら避戦派への抵抗勢力として日米交渉の打ち切り、早期の開戦を求めていた東条が、期せずして組閣の大命を賜り、立場を180度変えて避戦派としての役割を果たすこととなるとは、まさに「事実は小説より奇なり」です。

及川海相も天皇から直々に陸海軍が協力するようにと諭され、日本は東条内閣のもと、国をあげて戦争を避け、日米交渉の成立へ向けて歩み出すことになったのです。

外交継続を主眼とする東条内閣の誕生によって 9月6日の御前会議での決定が取り消され、日本では今後の方針をめぐって再び議論が活発化することになりました。次回は東条内閣成立後の東条首相と陸軍の葛藤、及びアメリカの動きを中心に紹介します。