第1部 侵略か解放か?日本が追いかけた人種平等の夢

前回の記事はこちら

→第1部4章 独ソ戦(12/12)仮想、日ソ開戦!ソ連を降伏に追い込める可能性はあったのか

目次

日米開戦までのカウントダウン

真珠湾攻撃から75年、歴史家・加藤陽子氏は語る「太平洋戦争を回避する選択肢はたくさんあった」より引用

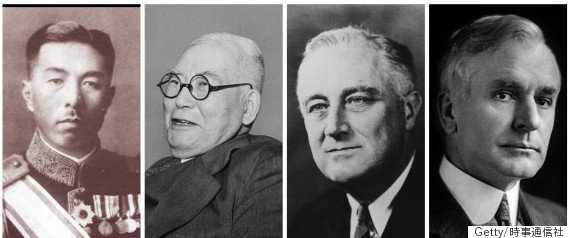

日米交渉の主役となった4人、左から近衛首相・野村大使・ルーズベルト大統領・ハル国務長官。

4-1. 日米交渉に横たわる闇

その1.日米衝突の歴史

コロンブスの大航海時代から幕を開ける白人支配の五百年から筆を起こし、ペルーの黒船来航によって開国した日本が、周辺のアジア諸国を侵略しては植民地化していく欧米列強の横暴さに脅えながらも必死に近代化を急ぎ、やがては自存自衛のために朝鮮半島、そして満州へと進出し、日中戦争へと至るまでの過程を、ここまで追いかけてきました。

・コロンブスの「発見」から始まる奴隷の歴史

・既得権益を自ら放棄し【明治維新】へ

・日露戦争:中国・朝鮮と共に・・・

・満州は唯一の希望だった

・泥沼の日中戦争

今回からは日米交渉から開戦までの道のりを、見ていくことにします。ここに至るまで日米間には様々な衝突が繰り返されていました。そもそも鎖国という二百年以上に渡る長い眠りから日本が目覚めることになったのは、アメリカによる砲艦外交がきっかけでした。

日露戦争までは日米の間は極めて良好でした。しかし、大国ロシアを黄色人種の小国日本が打ち破ったという事実は、白人による有色人種支配という既存の秩序に一石を投じました。人種差別に基づく黄禍論はヨーロッパ全体、そしてアメリカへと飛び火し、日本人に対する風当たりは次第に強くなりました。

ことにカリフォルニア州から端を発する日本人移民排斥運動は当時の日本人の誇りを傷つけ、日米間に憎悪の連鎖を生み出しました。折しも中国市場を巡って日米の利害が衝突することになり、アメリカは日本を敵国と見なすようになります。

その結果、アメリカはグレート・ホワイト・フリート(白い大艦隊)による威嚇(いかく)行動を起こし、世界中の多くの報道機関が日米戦争の危機を報じるほど日米関係は険悪化しました。

日露戦争を境に日本は大国の一角に踊り出ます。ただ一カ国、有色人種の国家として白人国家と肩を並べたことで、日本はいわれなき差別に苦しむ有色人種を背負って立つことを余儀なくされました。

第一次世界大戦後のパリ講和会議において日本が唱えた「人種的差別撤廃提案」は、白人国家が足並みを揃えて拒否したため可決には至りませんでした。その際、人種平等反対の旗振り役を務めたのがアメリカでした。

人種平等法案に代えて連盟規約には「植民地の福利厚生を図るのは(白人宗主国の)神聖なる使命」とする一項が挿入されたのです。「福利厚生を図る」と謳(うた)いながら、仏印やマレー半島で白人宗主国は阿片を売り続けました。

アジアの大地をアジア人の手に取り戻そうとする大アジア主義は日本に生まれ、アジア全土へと広がりました。それは白人が有色人種を支配することを当然とする従来の秩序への挑戦を意味していました。

その頃、アメリカから発信された世界恐慌が世界を覆いました。どの国の経済もどん底に落ち込むなか、白人国家はそれぞれの持つ植民地を囲むように保護貿易に走りました。こうしたブロック経済圏から弾かれた日本は自由な貿易を阻まれ、高い関税に悲鳴を上げました。

その頃の日本にとっての唯一の希望であり、生命線と呼ばれたのが満州です。軍部の暴走に始まり、日本は満州を中国から切り離しました。他国の領土を侵す以上、そこに侵略性があることは否定できません。

ただし、様々な複雑な要因が満州国建国には絡んでいます。少なくとも欧米列強がアジア各国を植民地化したような明白な侵略行為とは一線を画すとする論は多々あります。

共産主義革命を成し遂げ、世界を共産化しようと企むロシアが隣国であったことは、日本にとっての悲劇でした。共産化の防波堤とするためにも、日本は満州を手放すわけにはいきませんでした。

しかし、満州はアメリカが中国に求めていた門戸開放政策と真っ向から対立しました。世界の理解が得られないなか、日本は満州を守るために中国との戦争という泥沼へと足を踏み入れることになります。

さらに日本が大東亜共栄圏を唱え、アジアを白人国家の植民地から解放しようとしたことは、欧米列強の国益を著しく損なうものでした。英米と日本との対立は明らかでした。

日本は大国アメリカと対等に渡り合うことを目指して独伊と三国同盟を結びました。そのことは枢軸国と英米との対立のなかに、日本もまた枢軸国側として参加することを意味していました。

日米交渉が始まったのは、その直後からです。結果的に日米交渉は決裂し、日本は対米戦争へと踏み切ることになります。

その2.日米開戦に至る責任の所在をめぐって

こうして振り返ってみると、開国から日米戦争へと至る百年余の歳月には、いずれは日米が戦うことになる必然性が潜んでいるかのようにも感じられます。日米戦争が起こるべくして起こったという宿命論は、今日でも多くの論客によって支持されています。

日米交渉を振り返っただけでは、日米開戦となった本当の理由は見えてきません。開国以来の日米のすれ違いのなかに、開戦への萌芽はすでに潜んでいるからです。

それでも、日米開戦の直接の原因が日米交渉にあることは否定できません。前節まで、日本の政府も軍部も誰もアメリカとの戦争など望んでいなかったことを見てきました。

ところが日米交渉のなかで、日本は戦争に代わる方策がなにもない状況へと追い込まれることになります。

日米交渉が公式に始まったのは、ハル国務長官が日米諒解案について日本政府の正式な訓令を要請した1941(昭和16)年4月16日のことです。そこから交渉を重ねるも、同年12月8日に日本は真珠湾攻撃を敢行し、日米戦争へと突入しました。

このわずか236日の間に、いったい何があったのでしょうか?

なぜ日本はアメリカと戦争をしたのでしょうか?

wikipedia:コーデル・ハル より引用

【 人物紹介 – コーデル・ハル 】1871年 – 1955年

アメリカの政治家。裁判官を経て下院議員に当選。ルーズベルト大統領の下で1933年から1944年まで国務長官を務めた。日米交渉においては暗号解読によって得たマジック情報に基づく判断を行った。日米開戦の契機となったハル・ノートを日本側に提示したことでも有名。国際連合の発案者および熱心な支持者として、「国連憲章」の執筆を国務省に強く求めた。その功により、1945年にノーベル平和賞を受賞した。

そこには、ひとつの神話があります。戦前・戦中の日本は他国を侵略することを繰り返す帝国主義国家であり、軍部が暴力と恫喝(どうかつ)をもって国家権力を恣意的に支配し、大多数の国民を騙して戦争へと誘導したとする物語です。

こうした自虐史観に基づく史書は巷(ちまた)にあふれています。それらの史書のほとんどは日米戦争になった原因を日本のみに求め、日本が行動を正せば戦争には至らなかったかのような記述に終始しています。今日においても、多くの人々がその神話を信じています。

しかし、日米交渉の過程を一つひとつ追いかけていったならば、日米開戦の責任を日本のみに求めることには相当な無理があることがわかります。

現実を客観的に見つめることなく自虐史観のみを拠り所としたのでは、そこで思考が停止してしまい、日米が戦争に至った本当の理由を見失うことになります。

先に真珠湾攻撃を行った日本が一方的に悪いとする決めつけも、思考停止を生みます。

日米開戦を巡ってはアメリカの側でも現在まで研究が続けられています。そのなかには、アメリカが日本に対して為した経済制裁を疑問視する声も聞かれます。

思えばルーズベルト大統領は満州事変後に行った「隔離演説」以来、日本をアメリカの敵国と見なし、日本を窮地に追い込むための数々の施策を実行しました。1939(昭和14)年7月に日米通商航海条約の破棄を通告すると、翌1940(昭和15)1月に条約は失効しました。

wikipedia:フランクリン・ルーズベルト より引用

【 人物紹介 – フランクリン・ルーズベルト 】1882年 – 1945年

アメリカの政治家。第32代大統領(1933年 – 1945年)。第26代大統領のセオドア・ルーズベルトは従兄に当たる。名前のイニシャルをとってFDRと呼ばれることも多い。アメリカ史上唯一の重度の身体障害を持った(両足が不自由だった)大統領であり、アメリカ政治史上で唯一4選された大統領。ウィルソン大統領のもとで海軍次官となり、アメリカ海軍の拡張に尽力。ニューヨーク州知事を経て大統領就任。世界恐慌に際してニューディール政策を敢行し、アメリカ経済を建て直す。「中国びいき」で知られ、日中戦争の際に蒋介石を強く支持し莫大な軍事費の借款を行った。

シカゴにて「隔離演説」を行う。一方、日本に対しては敵がい心を剥き出しにした徹底した対日強硬策をとり、対日政策として石油を売らない経済制裁を実施、対日開戦の直接のきっかけとなるハルノートを突きつけた。日本の真珠湾攻撃を契機に第二次大戦に参加。史上最大の軍拡・軍需経済・戦時経済の著しい増大によってアメリカ経済を完全に回復させた。大戦中は日系アメリカ人強制収容を行う。チャーチル・スターリンとのヤルタ会談では、千島列島をソ連に引き渡すことを条件に日ソ中立条約の一方的破棄によるソ連の参戦を促した。

第二次世界大戦の勝利を目前に脳卒中で倒れ死亡。歴代アメリカ合衆国大統領のランキングでの人気投票でほぼ上位5傑に入るなど、現在でもアメリカ国民からの支持は根強い。しかし、日米開戦に至る陰謀論や人種差別者であったこと、及びソ連共産党への友好的な態度には批判が絶えない。

それ以来、同年8月には航空機用燃料が、9月には屑鉄が禁輸となり、翌1941(昭和16)年6月には石油製品が許可制となり、7月には日本の在米資産が凍結されました。そして8月にはついに石油が一滴も入ってこない事態に、日本は陥ったのです。

こうした過激な経済政策がルーズベルト政権の仕掛けた戦争行為そのものであるとの認識は、アメリカの多くの歴史家が共有しています。

日米戦争のボタンを先に押したのは日本ですが、そうせざるをえないほどにアメリカの経済制裁が日本を追い詰めたこともたしかです。

日米開戦の責任を日本とアメリカの双方が負うべきことは、論を俟(ま)ちません。

日本のみが身を正せば開戦を避けられたかのような単純な問題でないことは、日米交渉を追いかける過程で次第に明らかになっていきます。

なお、日米開戦に至った原因について日米共に今も研究が続けられている背景には、日米交渉に横たわる謎が大きく関係しています。

遙か古(いにしえ)の邪馬台国がどこにあったのかを巡って論争が続いていることは理解できますが、わずか80年ほど前のことに過ぎない日米交渉を巡って未だに激しい論争が繰り返されていることには、不思議な印象を受けます。

しかし英米の資料の一部は未だに封印されており、日米交渉に伴う闇は晴れていません。論争は今後も止むことはないでしょう。

これから、その日米交渉という深い森の中へと踏み込んでいきます。もとより闇を取り払うことはできませんが、日米開戦へと至る過程を追いかけることで多くの真実が見えてくるはずです。

まずは森の中で迷わないように、日米交渉の大まかな過程を先に紹介します。

その3.日米交渉の大筋

日米交渉は日米の政府による交渉ではなく、民間人を介した交渉から幕を開けます。民間人同士の交渉を通して政府へとバトンが渡され、「日米諒解案」がまとめられるに至ります。

「日米諒解案」とは日米が「了解」した案という意味です。それは日本にとって信じられないほどに有利な案でしたが、そもそも「日米諒解案」の捉え方において日米で大きなすれ違いが生じていました。

政府にしても軍部にしても「日米諒解案」は歓迎され、この案を元に交渉が始められる予定でしたが、それを覆したのは訪欧から帰国したばかりの松岡外相でした。

wikipedia:松岡洋右 より引用

【 人物紹介 – 松岡洋右(まつおか ようすけ) 】1880(明治13)年 – 1946(昭和21)年

明治-昭和時代前期の外交官・政治家。苦学の末アメリカ留学を果たし、外交官となる。国際連盟特別総会に首席全権として出席し、連盟の満州国批判決議に抗議して退場。連盟脱退の英雄となる。満鉄総裁を経て、第二次近衛内閣の外相となり、日独伊三国同盟・日ソ中立条約を締結。訪欧から帰国後は親独になびき、日米交渉に異を唱えた。戦後、A級戦犯として起訴されたが裁判中に獄中にて病没。

「日米諒解案」は自身の与り知らぬところで行われていたために松岡の不興を買い、交渉はまとまらなかったのです。

その間、独ソ開戦となり、アメリカ側が当初に見せた宥和(ゆうわ)的な態度は厳しいものへと様変わりします。

日米交渉が平行線をたどるなか、日本はかねてからの国策に則り南部仏印進駐を決定しました。南部仏印進駐は独ソ開戦に伴う新たな国策を巡り、軍部と松岡外相との駆け引きのなかで導き出された結論でした。詳細は「独ソ戦の衝撃がもたらした南進への道 ー その5.武力行使も辞さない南部仏印進駐への道」を参照してください。

近衛首相は日米交渉の継続を図り、日米交渉の妨げとなっていた松岡外相を更迭するために内閣を解散し、第三次近衛内閣をスタートさせました。

南部仏印進駐に対し、アメリカは7月25日に在米の日本資産を凍結しました。それは、日本の指導者の大半が予期していない強い経済制裁でした。

このときルーズベルトは南部仏印の中立化を提案しますが、日本側は拒否しています。

7月28日に日本軍は南部仏印進駐を開始しました。するとアメリカは8月1日に「全ての侵略国」への石油禁輸を表明しました。ただし、この時点ではまだ日本に対して石油の全面禁輸が行われるのかどうかは、はっきりしていません。

南部仏印進駐により日米交渉は暗礁に乗り上げました。近衛首相は事態を好転させるために日米首脳会談による直接交渉をアメリカに提案しています。しかし、アメリカはこれに応じようとしませんでした。

wikipedia:近衛文麿 より引用

【 人物紹介 – 近衛文麿(このえ ふみまろ) 】1891(明治24)年 – 1945(昭和20)年

大正-昭和時代前期の政治家。第34・38・39代内閣総理大臣。五摂家の筆頭の家柄に生まれる。パリ講和会議には西園寺公望らの全権随員として参加。貴族院議長を経て以後三度組閣。第一次内閣にて日中戦争中に「国民政府を相手にせず」の近衛声明を発表し和平の道を閉ざした。東亜新秩序声明を出す。

第二次内閣では武力南進方針を採用し、日独伊三国同盟の締結、大政翼賛会の創立を行う。第三次内閣で日米交渉に当たるも東条英機と対立して総辞職。敗戦後に国務相として入閣、憲法改正などにあたった。戦犯に指名され、服毒自殺を遂げた。

8月中旬に至り、日本に石油が一滴も入ってこないことが明らかとなります。

対日石油全面禁輸の措置は、かねてより「自存自衛のためにやむを得なくなった場合は武力を行使する」と決めていた時限装置のスイッチを入れることになりました。

闘わずしてアメリカに膝を屈するのか、燃料があるうちに起死回生の行動を起こすのか、日本は二者択一を迫られることになったのです。

9月6日の御前会議を経て、日本は戦うことを選びました。期限までに日米交渉が成功しなければ、対米開戦となることが決議されたのです。

それでも近衛は戦争を回避するために首脳会談に望みを繋ぐも、アメリカは頑として応じません。日米交渉が行き詰まったことで近衛内閣は倒れます。

近衛の後に組閣したのは陸相だった東条英機でした。これは「毒をもって毒を制す」の意図で組閣された内閣でした。

wikipedia:東条英機 より引用

【 人物紹介 – 東条英機(旧字体では東條英機)(とうじょう ひでき) 】1884(明治17)年 – 1948(昭和23)年

大正-昭和時代前期の軍人・政治家。最終階級は陸軍大将。第40代内閣総理大臣。参謀本部第1課長・陸軍省軍事調査部長などを歴任し、永田鉄山らとともに統制派の中心人物となった。関東軍参謀長・陸軍次官を経て、第2次・第3次近衛内閣の陸相となり日独伊三国同盟締結と対米英開戦を主張。首相に就任後、陸相と内相を兼任、対米英開戦の最高責任者となり大東亜戦争へと踏み切った。

「大東亜共栄圏」建設の理念を元に大東亜会議を主催。サイパン陥落の責任を問われて総辞職。敗戦後、ピストル自殺未遂。東京裁判にてA級戦犯とされ、絞首刑に処せられた。東京裁判にて「この戦争の責任は、私一人にあるのであって、天皇陛下はじめ、他の者に一切の責任はない。今私が言うた責任と言うのは、国内に対する敗戦の責任を言うのであって、対外的に、なんら間違った事はしていない。戦争は相手がある事であり、相手国の行為も審理の対象としなければならない。この裁判は、勝った者の、負けた者への報復と言うほかはない」と、アメリカの戦争犯罪を糾弾した。

東条は対米開戦時の内閣であったことから、日本を戦争へと導いた張本人としての扱いを受け、日米ともに評判の悪い人物です。されども、そもそも東条内閣は天皇の意を受け、9月6日の御前会議での決議を白紙に戻し、アメリカとの戦争を避けるために組閣された内閣でした。

対米開戦を避けるため、東条は東郷外相とともに尽力しました。しかし、臥薪嘗胆か交渉の継続か開戦かをめぐって対立するなか、11月5日の御前会議を経て、石油の枯渇を前に戦えるうちに戦う方針が最終的に固められたのです。

これには対米開戦を避けようと立ち回ってきた海軍の方針転換が、大きな影響を与えています。

それでも日本は曲がりなりにも妥協の姿勢を見せ、南部仏印からの撤兵を含む甲案と乙案をアメリカに提示しました。

このとき、アメリカから返ってきた答えが「ハル・ノート」です。ハル・ノートはこれまで積み重ねられてきた日米交渉のすべてを無視し、アメリカの一方的な原則を押しつけるものでした。

日本側はハル・ノートをアメリカの最後通牒と受け取りました。アメリカ側は戦後、ハル・ノートは最後通牒ではなかったと弁明していますが、ハル・ノートを最後通牒と認識していたことを示す数々の証言が残されています。

日米交渉を通して日本側は譲歩を重ねてきました。それはアメリカの要求に完全に適うものではなかったものの、双方が譲歩し合うことで交渉は初めてまとまるものです。

しかし、アメリカは日本の譲歩に対して一顧だにせず、数ヶ月にわたる交渉の成果をご破算にするとともに、日米交渉スタート時の原則論を振りかざしました。

そのことは対米開戦に反対していた勢力を絶望の淵に落としました。この時点でもはや日本には戦うか、戦わずして屈服するかの2つに1つしか選択肢はなかったといえるでしょう。

この頃はすでに日米ともに開戦へ向けて動き出していました。ハル・ノートが届いたその日、日本では真珠湾攻撃に向けて艦隊が出港しています。日米交渉がまとまれば作戦を中止し、引き返す手はずになっていました。

結局、引き返せの命令は下されませんでした。12月8日、日本は真珠湾攻撃を行い、日米開戦へと至ったのです。

その4.譲歩と原則論の狭間

以上が日米交渉から開戦へと至る大まかな流れです。この過程から見えてくるのは、日米開戦を避けるために少しずつ譲歩していった日本、原則論を掲げるのみでなにひとつ譲歩しようとしなかったアメリカという対立軸です。交渉のなかでアメリカが唯一見せた歩み寄りは、仏印の中立化案でした。

自虐史観のなかでは日本が対米開戦を避けるために譲歩したという事実は、ほとんど評価されません。しかし、アメリカ側から日本の見せた譲歩を評価する声は多数上がっています。

ニューヨーク州選出の共和党下院議員であったハミルトン・フィッシュは、その著書『ルーズベルトの開戦責任』のなかで次のように綴っています。

たしかに日本は中国との間で宣戦布告なき戦いを四年にもわたって続けていた。しかしソビエトも、日本と同じようにフィンランド、ポーランドそしてバルト三国に侵攻しているではないか。わが国はそのソビエトには何も言わず同盟関係を結んだ。これに比べ日本は満洲を除く中国そしてベトナムからの撤退も検討していた。南下政策は採らないという妥協の準備もあった。あれほど強力な国である日本にこれ以上の条件をわが国は要求できただろうか。天皇裕仁も近衛首相も和平維持のために信じられないほどの譲歩をしようとしていたのである。

日本は小さな国である。人口は八千万ほどで、その国土はカリフォルニア州にも満たない大きさである。日本は天然資源が乏しく、その上、つねにソビエトの脅威に晒されていた。天皇は道義心にあふれていた(a man of honor)。そして平和を希求していた。彼を取り囲む軍国主義者を牽制していた。日本との戦いは不要であった。両国とも戦いを望んではいなかった。わが国は日本と戦って得るものは何もなかった。中国はアメリカの友好国であったが、その中国でさえも結局は共産主義者の手に渡ってしまったのである。

『ルーズベルトの開戦責任』ハミルトン・フィッシュ著(草思社)より引用

日本の譲歩とアメリカの掲げる問答無用の原則論の間には、越えられない溝があったと言えるでしょう。

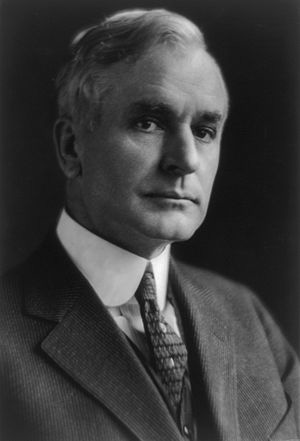

wikipedia:ハミルトン・フィッシュ3世 より引用

【 人物紹介 – ハミルトン・フィッシュ3世 】1888年 – 1991年

アメリカの軍人・政治家。1920年から1945年にかけてアメリカ合衆国下院議員を務めた。

在任中はルーズベルトのニューディール政策に反対したことで知られている。フィッシュの最大の功績とされるのが、第一次世界大戦にて戦死したアメリカ人無名戦士の遺骨を収集し、アーリントンの墓地に埋葬したこと。アーリントン墓地は今でもアメリカ合衆国内で最も神聖な軍用地とされている。議員辞職後はルーズベルトの開戦責任を問う書籍を著し、大きな反響を呼んだ。

その5.日米交渉の謎とは

先にふれたように日米交渉には大きな謎がいくつか残されています。なかでも最も大きな謎とされるのが、日本軍の南部仏印進駐の際、アメリカの発動した経済制裁によって日本に石油が一滴も入ってこなくなったことです。一般にアメリカは石油の対日全面禁輸を行ったとされていますが、実はそれは結果論に過ぎません。

実際にはアメリカ政府は、石油の対日全面禁輸令を発動していません。諸説あるものの、ルーズベルトにしても日本の南部仏印進駐直後の時点では対日石油全面禁輸の措置を取るつもりはなかったとみられています。

アメリカが実施したのは7月25日の在米日本資産の凍結と、8月1日の1935年から1936年にかけての輸入総額を限度とする石油の輸出許可制の導入、及び潤滑油・航空機用ガソリンの輸出禁止です。

そのことが直ちに石油全面禁輸につながるわけではありません。同時にアメリカ輸出管理局は「さほど良質でない」ガソリンとディーゼル燃料のライセンスを発行していました。つまり石油や低レベルのガソリンについてはライセンスが発行され、凍結された日本資産から、その金額分が解除されて決済にあてられるはずだったのです。

これが実行されていれば、最低限の石油は問題なく日本に入ってきたことでしょう。そうであれば、石油の枯渇を恐れて日本が対米開戦を決意する必要もなかったことになります。

しかし、現実的には8月以降、日本に石油は一滴も入ってこなくなりました。なぜ、そのような事態が起きてしまったのか、未だにそのすべては解明されていません。

にわかには信じがたいことですが、ルーズベルトやハル国務長官は9月になるまで、日本に石油が一滴も渡っていないことに気がつかなかったとも言われています。

南部仏印進駐に伴う石油の全面禁輸こそが日米開戦の引き金を引いたことを思えば、この経済制裁は極めて重要な意味をもっています。

ところが、実際にはなぜ、どのような過程で石油の全面禁輸という事態に至ったのか、今日に至るまで判明していないのです。

この謎については後ほど詳しくふれますが、日米交渉に横たわる最大の謎と言えるでしょう。

もうひとつの大きな謎は、ハル・ノートと同時に日本に渡されるはずだった米側暫定協定案が、突然葬られたことです。

ハル・ノートは本来、暫定案とともに手渡されることで意味をなすように作られていました。ハル・ノートが日本側に提示されたのは11月26日ですが、その日の早朝になって、ハルはなぜか暫定案を日本に渡さない決断をしています。

暫定案は原則論に立ち入ることをとりあえず止めにして、目先の解決を図ろうとするものでした。このとき、もし暫定案がハル・ノートと同時に日本に渡されていれば、どうなっていたでしょうか?

歴史学者によって見解は分かれますが、日本が暫定案を呑んだ可能性があったこともたしかです。そうすれば日米開戦は一時的にせよ避けられたことでしょう。

では、なぜ暫定案は日本側に提示されなかったのでしょうか?

実はこの謎も、未だに解明されていません。何かが起き、ハルは不本意なまま突然暫定案を引っ込めたとされています。

日本が対米開戦を決意せざるをえなかったのは石油の全面禁輸を受けたからです。そして実際に開戦へ踏み切る最後の決め手となったのは、ハル・ノートという最後通牒に絶望したからでした。

日米交渉のなかでも極めて重要な、石油の全面禁輸とハル・ノートに現在でも解くことのできない謎が隠されていることは、日米交渉の不透明さをなにより強調しています。

日米交渉から開戦への過程を追いかけていくと、まるでジグソーパズルがはまるように様々な事象がカッチリと噛み合うことで開戦へと至っていることがわかります。

そのタイミングがほんの少しずれていれば、開戦には至っていなかったことでしょう。ところが不幸にして開戦に向けてすべてのジグソーが一寸の狂いもなくはまったことで、日米は戦争へと至っています。

それは果たして偶然なのでしょうか、それとも日米交渉の背後になにかしらの恣意的な力が及んでいたのでしょうか?

次回は日米交渉をめぐる数々の陰謀論を振り返りながら、日米交渉を決裂に追い込んだ大きな原因が両国のコミュニケーション・ギャップにあったことを、見ていきます。