第1部 侵略か解放か?日本が追いかけた人種平等の夢

前回の記事はこちら

→第1部 4章 北部仏印進駐(5/7)アメリカから見た国際情勢。欧州をドイツが、アジアを日本が支配する悪夢

日本はなんのために戦ったのか

2.北部仏印進駐の余波

その9.アメリカによる対日経済制裁

ー 強まる対日経済制裁 ー

1940’s Japanese #WW2 #wwii Pacific Warより引用

アメリカが行った経済封鎖に対する風刺画、「対日経済封鎖は米英を自縄自縛に導く」と強がってみせたものの、日本の国力は急速に弱体化した

前項で紹介したようにアメリカは太平洋方面、つまり対日政策としては防衛を基本方針としました。

ここでいう「防衛」の意味は、ドイツに対して為しているような軍事的な挑発は日本に対しては行わないものの、軍事以外の面において日本の動きを封じるように動く、ということです。

その際、アメリカが最強の切り札として手にしたのが、「対日経済制裁」というカードです。

日米通商条約をアメリカが一方的に破棄して以来、日本はアメリカがいつ、どのタイミングで対日経済制裁のカードを切るのか、戦々恐々としていました。

1940(昭和15)年3月3日に外務省が作成した覚書においても「日本が早急にとるべき方策は、現在の知き極端な米国依存を排し、米国の態度によって脅かされないやうな経済機構の確立である。

このやうな機構を確立すること自体が、米国の再考を促すのに大いに役立つことは疑ふ余地がない」とあります。

ドイツの快進撃という欧州情勢を受け、アメリカは日本に対する輸出制限を次第に強めました。

7月2日には「国防強化促進法」が成立しています。これは、大統領に国防上の必要に基づく貿易統制の権限を与えるための法律です。ルーズベルトは即日、石油・屑鉄以外の軍需物資の輸出を許可制にしました。

これにより、石油・屑鉄以外の軍需物資は事実上、日本への輸出が禁じられたのです。

この措置は、日本がイギリスに対してビルマ・ルートの閉鎖を迫ったことに対する報復でした。

なお、このとき石油と屑鉄が除外されたのは、それこそが日本が最も必要としている軍需物資だからです。

ことに石油は日本にとっての生命線でした。今日でも石油が日本にほとんど入ってこないとなると、日本経済が麻痺し、私たちの生活が成り立たなくなることは容易に想像がつきます。

まして当時は戦時中です。石油が枯渇すれば軍艦も戦車も動かせなくなり、戦争の継続さえ不可能になります。

『日本石油百年史』によると、1939(昭和14)年の日本の原油の輸入合計は1万8千バーレル強です。その内訳はアメリカから90.8%、蘭印から3.2%、樺太から5.4%、その他が0.6%です。

また、石油製品の輸入合計は1万5千バーレル弱で、アメリカから68.9%、蘭印から28.6%、その他が2.5%です。

通常、石油の輸入といえば原油と石油製品の合計で表されます。そこで両者の合計を求めると、輸入合計が3万3千バーレルほど。そのうちアメリカが81.1%、蘭印が14.4%、樺太から3.0%、その他が1.5%です。

これらの数字からも、石油については完全にアメリカに依存していることがうかがえます。

ー 粘土足の巨人と石油の禁輸 ー

MAXDEFENSE PHILIPPINESより引用

1940年に行われたアメリカによる対日経済制裁は、日本を窮地に追い込んだ。資源に恵まれない日本はアメリカにとって、足腰の弱い粘土足の巨人だった

石油の禁輸が強力な武器になることは、アメリカも十分に自覚していました。スティムソン陸軍長官やモーゲンソー財務長官は早くから、日本が行動に出る前に対日石油全面禁輸を行うべきだと主張しています。

wikipedia:ヘンリー・スティムソン より引用

【 人物紹介 – ヘンリー・スティムソン 】1867年 – 1950年

アメリカの政治家・外交家・弁護士。陸軍長官、フィリピン総督および国務長官を歴任。日系人の強制収容の推進、また原子爆弾の製造と使用の決断を管理した。原爆投下に対する批判を抑えるために、「原爆投下によって、戦争を早く終わらせ、100万人のアメリカ兵の生命が救われた」と表明。これが原爆使用正当化の定説(いわゆる「原爆神話」)となった。

もちろんそれは、事実に基づかない神話に過ぎない。

wikipedia:ヘンリー・モーゲンソウ より引用

【 人物紹介 – ヘンリー・モーゲンソウ 】1891年 – 1967年

アメリカの政治家。ユダヤ系の家庭に生まれ、隣人であったルーズベルトのニューヨーク市長財政中には同市の農業行政を担当。ルーズベルトが大統領に就任すると連邦農業審議会議長を経て財務長官に就任。保守的で均衡財政に固執する財政を行った。対日強硬論者としても知られる。のちに「モーゲンソー計画」と呼ばれる戦後のドイツの将来を決定する計画をルーズベルトに提出した。戦後はIMF、世界銀行の設立に尽力。

欧米の経済評論家の多くは、日本を「粘土足の巨人」と見ていました。足下が粘土のようにふにゃふにゃしている、という意味です。

日本は巨人のように大きな存在感を示しているけれども、資源もなければ鉄鋼生産力もアメリカの十二分の一程度の経済規模の小さな国に過ぎず、国を支える土台が脆(もろ)いと見られていました。

アメリカからすれば、日本は生糸の輸出を主な産業としている程度の後発の資本主義国に過ぎません。アメリカとは比べものにならないほど経済規模の小さな国と侮られていました。

そんな日本に対して経済大国アメリカが圧力をかけようとも、「まさか日本がアメリカに戦争を仕掛けてくるはずがない」との楽観論が大勢を占めていました。粘土足に過ぎない日本は、アメリカが本気で経済制裁を加えれば屈服すると、安易に考えられていたのです。

だから早めに石油の輸出禁止に踏み切り、日本を懲らしめるべきだと多くの識者が主張しました。

ホーンベックは自信たっぷりに語っています。「いまだかつて、歴史上、絶望から開戦した国は一つもなかった」と。

どうやらホーンベックは歴史にうとかったようです。ギリシャ・ローマの戦史を紐解(ひもと)くまでもなく、恐怖と名誉から絶望的な戦争が始まることは、人類の歴史が証明しています。

wikipedia:スタンリー・クール・ホーンベック より引用

【 人物紹介 – スタンリー・クール・ホーンベック 】1883年 – 1966年

アメリカの外交官。ウィスコンシン大学で政治学の助教授および准教授を経て、国務省にて外交政策に従事。主にアメリカの極東政策の立案について責任を負った。経済顧問室技術専門官・極東部長・国務長官特別顧問・極東局長・国務長官特別補佐官・駐オランダ大使を歴任。中国通ではあったが日本についての知識は乏しかったにも関わらず、日本について断定的な判断を下すことが多く、日本の言い分や事情を極力無視した。日本に対する石油輸出禁止については国務省内でも戦争の可能性を危ぶむ声が上がっていたが、日本の能力を蔑視し、開戦の懸念を一蹴した。一部ではホーンベックの願望が平和の維持ではなく、戦争の勃発にあったと見なされている。

しかし、アメリカはこの時点では石油の禁輸に踏み切りませんでした。

ハル国務長官は「石油全面禁輸は日本を蘭印に向かわせる」として、これに反対したからです。

ルーズベルトもハルを支持しました。今アメリカが石油の禁輸に踏み切れば、日本が蘭印の石油を狙って南進してくるに違いないと、ルーズベルトも考えていました。

粘土足の巨人を追い詰めれば戦争への引き金を引いてしまうことを、ルーズベルトとハルは自覚していたのです。

だからこそ、日本をいたずらに挑発しないために、石油と屑鉄をあえて規制対象から外しました。

ー 石油と屑鉄を規制から外した理由とは ー

Scrap Metal for Japan – Lithograph Illustrates Sliver of Historyより引用

日本への鉄くずの販売に抗議する看板を掲げたサンフランシスコでのデモ

ただし、このことをもってアメリカの抑制的な善意、あるいは平和主義の表れと見ることには問題があります。

この当時のアメリカが欲していたのは時間です。大西洋第一主義をとっていたアメリカは、太平洋への軍の配備に遅れをとっていました。軍備が手薄な状態で開戦となれば、困るのはアメリカです。

今日では、大東亜戦争は「日本が勝てもしない無謀な戦いを挑んだ」との認識で染まっていますが、当時の視点から見れば、必ずしも無謀な戦いであったとは言えない面があります。

少なくとも日米海軍の戦力は拮抗していました。アメリカにとっても日本海軍の戦力は脅威でした。そのことは、当時まともな機動艦隊をもっている国は、世界の中でも日本とアメリカしかなかったことにも表れています。

「無謀な戦いを挑んだ」との認識は、実は戦後のプロバガンダに負うところが大きいと言えるでしょう。

このことを指摘しているのはウィリアムズ大学の歴史学者ジェームズ・B・ウッド教授です。詳しいことは『「太平洋戦争」は無謀な戦争だったのか』に書かれています。興味がある方は手にとってみるとよいでしょう。

経済力や工業生産力ではアメリカに及ばないものの、なにも日本はアメリカ本土を占領しようとしたわけではありません。自給自足の経済圏である大東亜共栄圏を確立するという本来の戦争目的を守ってさえいれば、日本にも十分に勝機はあったとウッド教授は主張しています。

いずれにせよ日米の戦力比は、戦後のイメージほどかけ離れていませんでした。まして1940年の段階では、太平洋においては日本海軍の戦力が米海軍を上回っています。

だからこそ、太平洋への軍の配備が整うまで、アメリカは日本との開戦を避けたかったのです。

時間稼ぎをしている間にも、アメリカの軍備は着々と整っていきました。7月20日には海軍力の飛躍的強化を図る「両洋艦隊法」が成立しています。これは米海軍の第4次拡張計画にあたるもので、大西洋と太平洋の両方でドイツと日本に対抗するための海軍建設が決定されました。

具体的には 1万5千機の航空機の製造と合計133万トン(7割増)の艦艇を建造する壮大な計画でした。当時の日本の連合艦隊の総戦力が147万トンです。それに匹敵するだけの艦艇を新たに製造するとなると、日米の海軍力は完全に逆転します。

これらの軍備が整う目処がつくまで、アメリカは日本との開戦を避ける必要がありました。だからこそ石油と屑鉄の禁輸には踏み切らなかったのです。

つまり石油と屑鉄を禁輸にしなかったのは日本への善意からではなく、純粋にアメリカの国益を優先する戦略に基づいたからに過ぎません。他国の都合よりも自国の国益を優先するのは、いつの時代においても当たり前のことです。

問題はアメリカの一連の動きを見ていた日本側に、甘い予測が生じたことです。アメリカが日本の暗号通信を解読していたように、日本もまたアメリカ大使館と国務省間で交わされる外交電報のかなりの部分を解読していたことが、近年明らかにされています。

禁輸についてアメリカが慎重な対応をしていることは、日本側に筒抜けになっていました。そのため、多少強引なことをしてもアメリカが石油の禁輸に踏み切ることはない、といった自分勝手な憶測が先行することになったのです。

このことは、その後の日本の指導者たちの判断を誤らせることにつながりました。

ー 規制に及ぼすアメリカの国内事情 ー

神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫 日米貿易より引用

「屑鉄・石油も禁輸 米大統領令品目表に追加」を伝える東京朝日新聞 1940.7.27 (昭和15)

石油の全面禁輸には至らなかったものの、日本がイギリス政府をビルマ・ルートの3ヶ月閉鎖に追い込んだことに抗議したアメリカは、7月25日に大統領令を下し、石油と屑鉄をついに輸出許可制が適用される品目に追加しました。

日本政府はあわててアメリカに抗議し、新聞は経済的対日挑戦であるとしてアメリカ批判を繰り返しました。

このときまでにすでに航空機用ガソリンや潤滑油、最高級屑鉄も日本への輸出が禁止されています。アメリカは対日経済制裁という切り札を薄皮を剥ぐように一枚ずつ切り崩し、日本を追い詰めていきました。

日本側が切羽詰まって開戦の引き金を引かないように細心の注意を払いながら、少しずつ間合いを詰めて日本の国力をそぎ落とすことが、この当時のアメリカの戦略です。

アメリカからすれば日本軍の北部仏印進駐に対して、さらに強力な切り札を切るのは当然です。仏印進駐と日独伊三国同盟の締結を受けて、アメリカは10月16日以後、対日屑鉄全面禁輸に踏み切りました。

現代の感覚からすると「屑鉄」の全面禁輸と聞いても、その重大さは伝わってきません。そもそも屑鉄ごときが、さほど重要な資源であるとの認識はないことでしょう。「屑(くず)」という語感がもつマイナスイメージも大きいかもしれません。

現代では鉄鉱石を精製して製鉄するため、屑鉄は必要ありません。ところが当時は屑鉄を溶かして製鉄することが、どの国でも一般的でした。

つまり、屑鉄を輸入できなければ、製鉄そのものができないことを意味していたのです。製鉄ができなければ船も飛行機も銃さえ作れません。事は重大でした。

屑鉄が全面禁輸となったため、この時点で日本がアメリカから輸入している重要物資は航空機用ガソリンや潤滑油を抜かした重油や軽油などの石油類と、原油のみになっていました。

航空機用ガソリンや潤滑油は原油があれば国内で精製できるため、実はそれほどの痛手ではありませんでした。そのことはアメリカも十分に承知しています。

アメリカの世論は直接参戦することには否定的でしたが、「日本に侵略されている可哀想な中国を助けるべきだ、日本を懲らしめるべきだ」との論調で染まっていました。日本を「窮鼠(きゅうそ)猫を噛む」状態まで追い詰めることなく、世論が納得するだけの制裁を課す必要がルーズベルトにはありました。大統領選が間近に迫っていたからです。

▶ 関連リンク:5-11.アメリカの中国観~可哀想な中国を助けることは正義!

原油という抜け道を残すことで日本を過度に挑発することなく、また国民に向けては屑鉄を全面禁輸とし、さらに石油の禁輸が始まったとの印象を与えることで、ルーズベルトとしては最善の落としどころを計ったと言えるでしょう。

ー 日本が求めていたこと ー

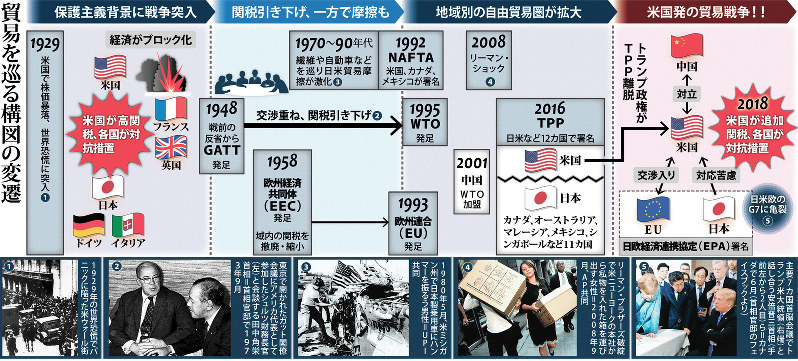

なるほドリ・ワイド 揺れる世界貿易体制=回答・岡大介、安藤大介:毎日新聞より引用

貿易の構図は時代とともに移り変わってきた。現在の貿易の感覚で当時を振り返ったのでは真実は見えてこない。当時、ブロック経済から弾かれた日本は自由な貿易を渇望していた。

一方、日本からすれば日増しに強まるアメリカの経済的な圧迫は、アメリカに依存する現在の経済体制から離れる決意を固めるに十分でした。ことにアメリカに原油を止められても困らないように蘭印から原油を確保することは、早急に取り組むべき課題でした。

アメリカによる対日経済制裁は、日本にとって不本意なことでした。日本のこれまでにとってきた行動がアメリカの国益を損なう行為であったことは理解できるものの、そもそも日本が満州事変以来、欧米諸国と歩調を合わせられなくなった理由は、世界恐慌によって各国が保護貿易に走ったことにより、資源のない日本が路頭に迷う羽目に陥ったからこそです。

▶ 関連リンク:4.満州事変はなぜ起きたのか – 4-1.満州事変の背景にあるもの – その2.満州は唯一の希望だった

日本が願っていたのは「資源を自由に売ってほしい、商品を自由に買えるように市場を開いてほしい」の2点だけです。しかし、当時は植民地を中心とするブロック経済が敷かれ、持たざる国の日本は世界から弾き出されるも同然でした。

思えば日本が近代化への道を歩き始め、近隣諸国との貿易を必要としていたときには、周辺諸国はほぼすべてが欧米の植民地と化していました。

資源に乏しく、海外からの輸入に頼らなければ経済が成り立たない日本にとって、近隣諸国との貿易が自由にできないことは致命的でした。

アメリカはともかく、欧州列強の植民地政策は極端な搾取政策でした。独立運動の弾圧は徹底的に行われ、その地に元から住んでいた人々の政治的・経済的な自由は奪われていたのです。

▶ 関連リンク:第2回 白人による有色人種殺戮と略奪の500年 – 2- 11.アジアの植民地で白人は何をしたのか

植民地の経済は本国に従属しており、本国以外の外国に対しては封鎖されていました。

今日において東南アジア諸国と日本との貿易が活発に行われているように、当時にしても東南アジアの人々にとって、地理的に近く、互いの需要と供給を満たすことのできる日本との貿易が実現すれば、本来であれば大きな恩恵を得られたはずです。

しかし、植民地下ではすべては本国の意のままに従うよりありません。本国の命により、植民地の人々は日本との交通も貿易も、大きな制限を受けていました。

アジアに位置していながらも、植民地はアジアから引き離され、本国との従属関係を維持するように強いられていたのです。

もし、アジアが欧米の植民地になってさえいなければ、それらの諸国と日本は自由に貿易を行うことができたはずです。そうであれば、自給自足にこだわる必要もありません。もはや満州に出ていく必要もなければ、中国と戦争をする必要もなかったことでしょう。

アメリカが中国市場の門戸開放を列強に求めていたように、日本もまた欧米諸国に対して門戸開放を叫び続けました。その声が無視されたため、やむなく自国の生存をかけて満州へ進出し、満州を守るために日中戦争という更なる深みにはまっていったのです。

その結果として、次々と繰り出される経済制裁に脅えることになりました。まさに悪循環です。

もちろん、それは日本側の論理に過ぎません。欧米側に立てばまた異なる論理が適用されるのは当然です。

日本が経済的な事情から起こした満州事変以降の動きは、欧米から見れば自分たちが築き上げたアジアの植民地を失う危険を伴うだけに、侵略以外のなにものでもありません。

日本と欧米とですれ違った思惑は、戦争の足音を次第に大きく響かせるばかりでした。

緊迫する国際情勢を受け、この頃から日本では情報統制と報道規制が強化されるようになります。世論操作は意識的に行われるようになり、精神動員・国民動員への大きなうねりは、陸軍の望む方向へ向けて日本をけん引し始めたのです。