第1部 侵略か解放か?日本が追いかけた人種平等の夢

前回の記事はこちら

→第1部 4章 北部仏印進駐(6/7)本格化する対日経済制裁。石油は日本にとっての生命線

日本はなんのために戦ったのか

2.北部仏印進駐の余波

その10.南進策の修正

日本の今後の方針について定めた「時局処理要綱」については、前節において紹介しましたが、欧州大戦下にあるイギリスと、それを支援しようとするアメリカの一連の行動を目の当たりにした日本は、基本方針の変更を余儀なくされました。

「時局処理要綱」では、少なくとも陸軍は英米可分の認識に立っていました。もし仮に日本とイギリスの間で戦争が起きても、英米はあくまで別々の国家なのだから、直ちにアメリカがイギリスを支援して参戦してくることはない、との読みが「英米可分」論です。

しかし、イギリス軍に代わってアイスランドに大軍を進駐させ、グリーンランドにも軍を進駐させた行動を見れば、もはやアメリカがイギリスを支援するために欧州大戦に参戦する腹を固めていることは、日本から見ても明らかでした。

この頃には「英米不可分」との認識を、陸海軍とももつようになっています。即ち、南方英領への軍事攻撃は直ちに対米戦争を意味する、と言うことです。

「時局処理要綱」においては「英米可分」と見ていたため、好機を捕らえて南方にあるオランダの植民地である蘭印、及びイギリスの植民地である英領マレーへの武力行使を視野に入れていました。

ところが「英米不可分」がはっきりしてきたからには、この方針を葬るよりありません。「アメリカとの戦争を回避すべし」の声は陸海軍とも共通しており、大勢を占めていました。

「日本は速やかに蘭印との交渉を促進して大東亜共栄圏の確立に努むると同時に、無益なる米英刺戟を避け、極力米英ブロックの資源により国力を培養しつつ、あらゆる事態に即応し得るよう準備を整うること肝要なり」

それが陸軍が定めた、この時点での新たな基本方針です。

まずはアメリカとの戦争は避けるとの大前提に立ちながらも、アジアを欧米の植民地から解放し、自給自足の経済圏を確立する大東亜共栄圏を目指すことが確認され、そのための手段として蘭印と平和交渉を行い、蘭印から通常の商取引によって石油の入手を図ることが決定されました。

アメリカの参戦を避けながらの南方進出は不可能と判断されたため、南方に対して武力行使をするのは自存自衛の場合に限られることが確認されています。

「自存自衛」として想定されたのは、アメリカと蘭印から石油の対日禁輸措置を受けた場合、あるいは国防上、許容することのできない軍事的な対日包囲体制が敷かれたときでした。

後者については、1940年5月7日、アメリカはハワイ沖で演習を行っていた米艦隊を真珠湾に留めおくことを決定しています。米海軍は主に兵站(へいたん)に問題があるとして、真珠湾での駐留には反対していました。「兵站」とは前線の部隊のために後方から軍需品や食糧などを供給・補充することです。

海軍の反対を押し切ってまで米政府が真珠湾に艦隊を駐留させたことは、日本にとってはシンガポール軍港の強化に続く軍事的な脅威でした。

一方、アメリカは日本が蘭印に対して武力行使することを警戒していました。アメリカは蘭印のゴム・錫(すず)に依存していたため、それら資源の供給先を守るためにも日本軍による蘭印占領を恐れていました。

真珠湾に米艦隊を駐留させたのは、日本軍の蘭印攻撃を牽制するためです。

この当時、英米は日本がいち早く南進に踏み切るのではないかとの懸念を抱いていました。後にチャーチルは「フランスが崩壊したときに、どうして日本が(シンガポール・蘭印占領に)打って出なかったのか、我々は不思議に思った」と回顧録にて回想しています。

その後、どうなったのかはともかく、もし日本軍がフランス降伏と共に行動を起こしてシンガポールや蘭印を攻撃していたならば、イギリスには抗戦の余裕がなく、アメリカもすぐに報復に出られるだけの軍備が整っていなかっただけに、成功した可能性は高かったかもしれません。

しかし、当時の日本には蘭印を武力で奪い取るだけの用意も覚悟もありませんでした。日本はあくまで平和的に、蘭印から石油を輸入できることに活路を求めたのです。

その11.蘭印との交渉の行方

ー 日蘭会商に望みはあったか? ー

第247回 ABCD包囲網に至る日本とオランダの経緯/日蘭会商⑥より引用

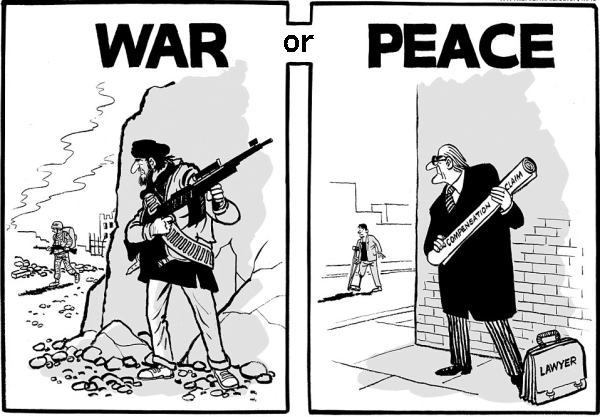

図表の「バターフセ」はイギリスのロイヤル・ダッチ・シェルグループ、「コロニアル」はアメリカのスタンダードグループ。ひと目見て

明らかなように蘭印の石油精製を牛耳っているのはアメリカとイギリスの石油会社だった、英米蘭は結託して日本への石油輸出を阻んだ

アメリカの対日経済制裁が強まるなか、日本の命運を握るのは貿易によって蘭印から石油を中心とする重要物資を輸入できるかどうかにかかっていました。

蘭印の宗主国であるオランダは欧州大戦に際して中立を表明していましたが、1940(昭和15)年5月10日にベルギーと共にナチスドイツの侵攻を受けました。

ドイツ軍がハーグに迫ったため、オランダ女王一家と閣僚はイギリスに避難し、全権を託された司令官はドイツ軍の激しい空爆を受け、ついに降伏しました。

ウィルヘルミナ女王はロンドンからラジオ放送を通じて国民に対して抵抗を呼びかけるとともに、亡命政府を設立しました。もっとも亡命政府だけに実質的な力はなく、イギリスの庇護(ひご)の元にかろうじて存続している状態です。

wikipedia:ウィルヘルミナ (オランダ女王) より引用

【 人物紹介 – ウィルヘルミナ (オランダ女王) 】1880年 – 1962年

オランダ女王。18歳を迎え成人に達したことを機に女王親政を開始。1948年に娘のユリアナに譲位するまで58年にわたり在位した。第二次世界大戦勃発まで中立政策を堅持したが、ドイツの侵攻により国を奪われた。イギリスに逃れるとロンドンで亡命政府を樹立し、ラジオを通じて国民に語りかけ、レジスタンス運動の精神的支柱となる。戦後はイギリスより史上初めて外国の女性君主にガーター勲章が授与され、帰国を果たす。しかし国民の王室離れが明らかとなり、傷心のうちに娘に王位を譲り退位した。

このような状況下にあって蘭印は亡命政府に従属する形となりました。しかし、事実上蘭印に対して決定権を握っていたのはイギリス政府です。その背後には当然ながらアメリカが控えています。

日本にとって蘭印との交渉が厳しいものになることは、はじめからわかりきっていました。ただし、交渉の余地がないわけでもありません。

蘭印とて本国オランダがドイツに膝を屈した今、本国からの援助を一切受けることができないまま、経済的にも苦境に立たされていました。これまでは本国を筆頭にイギリスやフランス、北欧諸国やベルギーとの貿易によって経済を成り立たせていましたが、欧州大戦が激化して以来、ヨーロッパ諸国との貿易は途絶えてしまったため、経済的に行き詰まっていたのです。

蘭印の貿易を復活させるためには欧州に依存する従来の体質を離れ、近隣諸国との商取引に活路を見出すよりありません。地理的に近い日本は、蘭印にとっても最も理想的な貿易相手国でした。

それゆえに、蘭印を英米から切り離し、日本側に引き込める可能性があると日本側は考えていました。

日本は蘭印に対して石油やゴムなど13品目の対日輸出と、日本と蘭印の貿易を活性化させるために日本企業の進出許可などを求めました。

交渉のための特使の派遣が検討され、第二次近衛内閣の発足後、前拓相の小磯国昭陸軍大将の名が大物使節として候補に上がりました。

しかし、軍人上がりの小磯は落ち目のオランダを脅かすかのような砲艦外交により、武力を行使してでも石油資源の獲得を辞さないとの強気の構えを見せたため、日本政府はあわてて小磯の派遣を取りやめにしています。

wikipedia:小磯國昭 より引用

【 人物紹介 – 小磯國昭(こいそ くにあき) 】1880(明治13)年 – 1950(昭和25)年

明治-昭和時代前期の軍人・政治家。最終階級は陸軍大将。第41代内閣総理大臣。日露戦争に従軍ののち、関東軍参謀長・朝鮮軍司令官を経て平沼・米内内閣の拓務大臣を歴任。のち朝鮮総督となり、東条内閣が通れた後を受けて組閣。戦争完遂を目ざすも、戦局の打開には至らなかった。極東国際軍事裁判によってA級戦犯として終身禁固の刑を受け、服役中に病没。

この一事だけでも、武力をちらつかせることなく、あくまで通常の商取引として蘭印との経済交渉に臨もうとする日本側の姿勢がうかがえます。

蘭印との経済交渉を「日蘭会商」と呼びます。日蘭会商のための蘭印特派使節として任命されたのは、商工大臣の小林一三でした。

wikipedia:小林一三 より引用

【 人物紹介 – 小林一三(こばやし いちぞう) 】1873(明治6)年 – 1957(昭和32)年

明治-昭和時代の実業家。阪急東宝グループ(現・阪急阪神東宝グループ)の創業者。箕面(みのお)有馬電気軌道(現在の阪急電鉄)を創立。乗客を集めるため宝塚少女歌劇団・阪急百貨店を創始し、宅地開発・娯楽施設・百貨店などを電鉄経営に組み合わせる新機軸を打ち出し、路線を拡大して田舎電車を屈指の電鉄会社に育て上げた。東京電灯(現在の東京電力)、東宝社長として電気業界・興行界にも重きをなした。政界にも進出し、第2次近衛内閣の商工大臣を務め日蘭会商に尽力。幣原内閣でも国務大臣兼復興院総裁に就任した。公職追放により公職を退くも、解除とともに東宝社長に復帰。大阪・京都・名古屋に大劇場を建て、映画・演劇・ミュージカルの興行を盛んに行う。大阪梅田と東京新宿にコマ劇場を設立した。

その際、蘭印への要求を明らかにするために「対蘭印交渉要求案」が閣議にかけられています。この期に及んで、そこには過大な要求が並べられました。蘭印が欧州との連係を絶ち大東亜共栄圏の一員となること、インドネシア人の自治を容認することなど、日本側の理想とする要求が盛り込まれました。

しかし、蘭印にとって受け入れがたい要求を並べ立てたのでは、かえって蘭印を英米陣営に追いやることになりかねないとの判断が働き、「対蘭印交渉要求案」は訓令ではなく、あくまで参考案として小林代表に渡されることになりました。

ところが日本側の要求は蘭印側の知るところとなり、日本への不信感を助長させる結果となったのです。

ー 英米蘭による策謀 ー

小林使節団は8月30日に蘭印へ向けて旅立ちました。

さて、日本側の思惑とは裏腹に、アメリカは日本による蘭印の石油買い付けを阻止するために、積極的に動いていました。

アメリカが日本に対して最後に切ろうとしている最強のカードが石油の全面禁輸です。日本と蘭印の間で貿易が行われ、日本が蘭印から石油を輸入できるとなると、アメリカが最後の最後に切ろうとしていた石油全面禁輸のカードが、意味のないものになってしまいます。

石油の全面禁輸をより効果的にするために、アメリカが日蘭会商に横槍を入れるのは当然と言えるでしょう。

アメリカにとって有利だったのは、蘭印の石油産業を支配していたのは米国系のスタンダード・バキュームオイルと、英国系のロイヤル・ダッチシェルの二大企業だったことです。

蘭印の石油と一口に言っても、石油を実際に管理しているのは国営企業ではなく民間企業です。蘭印が国家として日本との石油取引を認めたとしても、そもそも民間企業が動かなければ石油は一滴も日本に入ってはきません。

ところが蘭印全産油量の74パーセントを英国系資本が、残りの26パーセントを米国系資本が支配していました。それらの企業は当たり前ながら、英米政府の意のままに動きます。

7月25日にはハミルトン米国務省極東部長からスタンダード石油会社に対して、日本に大量の石油を渡さないようにと具体的な要望が為されました。

日蘭会商において蘭印側として交渉に当たったのは、ファン・モーク蘭印経済長官とロイヤル・ダッチシェル、スタンダード・バキュームオイルの代表です。

wikipedia:インドネシア独立戦争 より引用

【 人物紹介 – ファン・モーク 】1894年 ‐ 1965年

オランダ領東インド(蘭印=現インドネシア)の行政官。経済局長官として第2次日蘭会商で交渉の実質的な最高責任者となり、連合国側の立場から日本の要求を退けた。のち副総督に就任。日本による蘭印占領後、ロンドンにある亡命オランダ政府の植民地相に就く。インドネシア共和国成立後はオランダ側の最高責任者として、傀儡国家によって共和国を包囲・従属させるインドネシア共和国構想を立案、実現に努めるが、失敗に終わり’48年副総督を解任された。

その顔ぶれだけを見ても、背後に英米政府が控えていることは歴然としています。

さらに、実は日本の知らないところで、英米蘭の間には協調体制が整えられていました。そこでの取り決めは主として以下の2つです。

ひとつは蘭印と日本との石油を巡る日蘭交渉を長引かせること、かつ契約を交わす際は量と期間に制限を設けること、もうひとつは日本軍が武力侵攻に踏み切った場合は、日本軍に接収されないように蘭印内の石油ストックと精油所・油井を完全に破壊すること、以上の2項目です。

英米蘭は一体となり、初めから日蘭会商が失敗するように策謀を凝らしたのです。

即ち、蘭印には初めから日本との貿易を行う意思はなかったといえるでしょう。

ー 交渉決裂へ ー

さらにオランダの敵であるドイツと日本が三国同盟を結んだことは、蘭印の態度をよりかたくなにさせました。

日蘭会商での蘭印は交渉を無駄に引き延ばすことばかりを狙い、その態度は「慇懃(いんぎん)無礼」であったと日本側は記しています。

こうして日蘭会商は行き詰まり、11月末日に小林使節は日本へ召還されました。

それでも日本は蘭印からの石油輸入をあきらめることなく、次にベテラン外交官として芳沢謙吉が任命され、1941(昭和16)年1月より交渉に入りました。

wikipedia:芳澤謙吉 より引用

【 人物紹介 – 芳澤謙吉(よしざわ けんきち) 】1874(明治7)年 – 1965(昭和40)年

大正-昭和時代の外交官。犬養毅の女婿。外務省入り後、政務局長・欧亜局長等を経て駐中国公使となる。北京にてソ連大使 L.カラハンと国交回復交渉をまとめ、日ソ基本条約を締結に導いた。南京事件・済南事件・山東出兵問題などの処理にあたる。のち駐仏大使を経て、犬養毅内閣の外相に就任。辞任後貴族院議員に勅選。のち小林一三全権のあとを受けて軍需物資確保のため対蘭印経済交渉に全権大使としてバタビアに渡るも、交渉は不調に終った。戦後、公職追放となったが、解除後に台北駐在大使を務めた。

表向き、蘭印は日本側が石油・ゴム・錫など軍事上の重要物資の輸入を求めるのは、それらの物資を三国同盟を結んでいるドイツへ回すためではないかと疑いました。

日本側は国土の狭小な日本には資源がないこと、日中戦争を遂行するためにも資源の輸入が必要なことを説きましたが、蘭印側は最後まで日本が敵国ドイツの同盟国であることにこだわり、交渉は実を結びませんでした。

アメリカの経済制裁によって資源が枯渇しかかり、困窮を極めている日本にドイツを支援するような余裕がないことは、誰の目にも明らかでした。蘭印側の主張は交渉をこじらせ、時間を稼ぐための工作に過ぎません。

日本が絶望から蘭印に武力侵攻をしないように交渉を引き延ばすことが、英米蘭に共通する国益でした。アメリカの戦争準備が整うまでの時間稼ぎが、どうしても必要だったのです。

日本は将来の衝突を避けるために蘭印に協調的な姿勢を求めましたが、蘭印側は「いざとなれば対日戦も辞せず」と譲歩することを拒否し、「再考の余地なし」と通告してきました。

押しても引いてもかたくなな態度を改めようとしない蘭印側に、ついに芳沢代表も「武力で解決するよりない」との声を洩(も)らすようになります。

6月17日、万策尽きた芳沢代表は日蘭会商の打ち切りを通告しました。

こうして10ヶ月に渡って辛抱強く続けられた日蘭会商は、英米蘭の策謀に阻まれ、決裂のやむなきに至りました。

蘭印より貿易によって平和的に石油などの資源の輸入を図ろうと努めた日本の望みは、ここに絶たれることになったのです。

進退窮まった日本に対して、さらに追い打ちとなる情報が飛び込んできました。

1941(昭和16)年6月22日、ドイツ軍が突如ソ連に侵入し、独ソ戦の幕が切って落とされたのです。

独ソ戦の衝撃は、日本の屋台骨を揺るがすことになります。