9月6日の御前会議にて、期日までに要求が通らなければ対米開戦を決意することを、日本は決めました。御前会議の詳細については前回、紹介しました。

今回は開戦派と避戦派が激しく対立した中国撤兵をめぐる攻防について追いかけてみます。それは同時に陸軍と海軍との対立でもありました。

第1部 侵略か解放か?日本が追いかけた人種平等の夢

目次

日米開戦までのカウントダウン

『図説 日米開戦への道』平塚敏克著・太平洋戦争研究会編 (河出書房新社)より引用

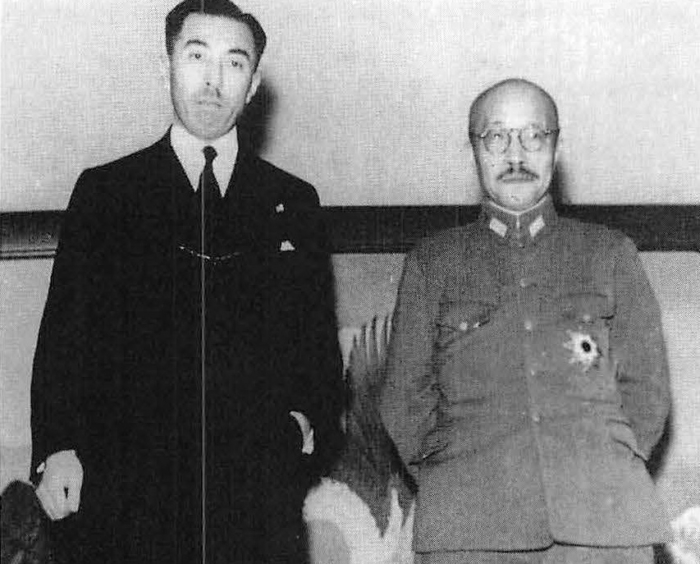

激しく対立した近衛首相と東条陸相

4-6.開戦か避戦か、中国撤兵をめぐる攻防

10月上旬までに目処を付けると期限を付されたことで、日米交渉の行方に日本の命運が託されることになりました。

この時期の日米交渉の焦点になったのは、中国からの撤兵についてです。

当初、日米交渉が始まったばかりの頃は、中国からの撤兵問題はさほど重視されていませんでした。なぜならアメリカ側は、日本軍の中国駐兵を黙認する姿勢を見せていたからです。

ところが独ソ開戦となり、日本が仏印に進駐すると、アメリカ側に当初漂っていた対日宥和の外交方針は改められ、中国からの全面撤兵を迫ってきたのです。

そのため、日本側が中国からの撤兵に応じるか否かが、日米交渉の最大の争点として浮上してきました。

中国撤兵をめぐる日本側の動きについて、追いかけてみます。

その1.9月25日 日本側の「総合了解案」

8月17日にアメリカによって示された首脳会談についての回答に対する日本側の提案として、ここに至るまでの交渉における論点整理の意味も込めて「総合了解案」が9月25日に米政府に伝達されました。

● 開戦まであと74日 = 1941年9月25日

ここでは中国撤兵問題について、「一定地域において日本軍および艦船を所要期間駐屯させる。それ以外は、事変解決にともない撤兵する」と記されています。

外務省は全面撤兵を主張しましたが、陸海軍が反対し、中国との協定に基づく駐兵にこだわったため、やむをえず「一定地域において」と表現されたのです。

しかし、アメリカ側が求めていたのは、あくまで全面撤兵です。陸海軍の主張と相容れないことは、明らかでした。

ここでいう「一定地域」とは、華北・内蒙(内モンゴル)と海南島です。華北・内蒙については、日中戦争が勃発する前から中国との協定に基づき日本軍が駐兵していた場所です。

日本企業も進出していたため、安全と利権を確保するためにも駐兵が必要とされました。

さらに華北・内蒙と海南島は、満州と朝鮮を防衛する上での要の地でした。この地域と接する外蒙にはソ連の傀儡国家である蒙古モンゴル人民共和国があり、ソ連軍が駐留していました。

独ソ戦が続く間はソ連軍からの侵攻は考えられないものの、当時は独ソ単独講和の情報も飛び交っていただけに、情勢の激変に備える必要があったのです。華北・内蒙と海南島に駐兵することで、ソ連軍の侵攻を阻むことができると考えられていました。

中国内の共産主義勢力による攪乱(かくらん)を抑えるためにも、華北・内蒙からの完全撤兵は考えにくいことでした。

また、中国については隣接する諸国間には自然的な緊密関係があるとした上で、重要国防資源の利用開発のために行われる日中経済提携の了承を求めました。

これは、アメリカが求める通商無差別原則と相反する要求でした。

なお、9月25日に開かれた大本営政府連絡会議では、重大なことが決定されています。「帝国国策遂行要領」において10月上旬頃とされていた開戦決定の時期を、10月15日までを限度とすることが正式に了承されたのです。

当時、海軍では対米開戦となる場合は、11月16日を開戦初日と想定していました。ここから逆算すると10月15日までには開戦決意がなされている必要がある、と判断されたためです。

具体的な日時が設定されたことで、日米交渉はいよいよ大詰めを迎えることになります。

その2.10月2日 ハル国務長官の覚書(米側回答)

「総合了解案」に対するアメリカ側の回答は、10月2日、ハル国務長官からの覚書として野村大使に示されました。

● 開戦まであと67日 = 1941年10月2日

それは、アメリカの従来からの主張を一歩も譲ることなく、原則論の押しつけに終始する内容でした。

アメリカは中国の一部に期間を設けることなく軍隊を駐屯させる要望は認められない、日本軍は中国と仏印からの撤退を明確に宣言する必要がある、日中間の地理的条件による特殊関係についても認めることはできない、と突っぱねたのです。

首脳会談についても現段階での実現は無意味だとし、ハル四原則を繰り返すことに終始しました。さらにハルは次のように語っています。

その際ハルは「米国政府トシテハ予メ諒解成立スルニアラザレバ両国首脳者ノ会見ハ危険」であり、また「太平洋全局ノ平和維持ノ為ニハ『パッチアップ』シタル(糊塗的な)了解ニテハ不可ニテ『クリーアカット・アグリーメント』ヲ必要トスル」と語った。この十月二日米国案は日本の要求を根本的に認めず、首脳会談の流産を決定づけた。

『日米開戦への道 避戦への九つの選択肢』大杉一雄著(講談社)より引用

これだけを読んでも、なんのことかよくわかりません。このときハルは野村に国際的なモラルを説教する書面を手交したとされますが、この書面も意味不明であったらしく、東京に混乱をもたらしました。『裏切られた自由』には、次のように記述されています。

十月七日、近衛の私設秘書官牛場友彦が、東京の駐米大使館付参事官ユージーン・ドーマンに、近衛が困惑していると伝えてきた。

〈近衛公はこれ以上何ができるかわからないと困惑している。彼に反対する勢力が近衛内閣攻撃を準備していることは明らかであり、この先の見通しは暗い。

アメリカは、日本とはいかなる(条件であっても)合意する意思を持っていないのではないか。〉

(中略)

十月十日、日本の外相(豊田)はグルーに対し、十月二日の(ハルからの)書面は何を言おうとしているかわからないと伝えた。また豊田外相は野村大使に対し、ハルの真意を確認するよう指示(十月三日)したとも述べた。

〈(この文書は)日本政府に対し、米国政府が望む条件を日本の義務として明示せよと要求しているのだろうか。〉

これ以前(十月六日)にも、豊田は、(野村からの)報告がこの件について触れられていなかったのでハルに確認するよう指示したことや、十月九日に野村大使が日本の(首脳会談の)要請についての(米政府側の)考えを確認することができなかったと本省に報告してきたことをグルーに明かし、何とか間に入ってほしいと要請したのである。その上で彼に次のような文書を手交した。

〈貴政府は日本政府に対し、貴政府が満足するような(日本の採るべき)条件を示そうとされているのか?〉

『裏切られた自由 上: フーバー大統領が語る第二次世界大戦の隠された歴史とその後遺症』ハーバート フーバー著(草思社)より引用

これらのエピソードからは、アメリカ側が何を要求しているのかがわからないまま、日本政府が右往左往している様子が見てとれます。

そもそも相手の求めていることがわからなければ、交渉のテーブルに着くことさえできません。アメリカが時間稼ぎのために、これを意図的に行ったのかどうかは不明ですが、その可能性は捨てきれません。

いずれにせよアメリカがハル四原則を盾に、首脳会談に応じる気がないことは明らかでした。日本側はハル四原則への対応に苦慮します。

アメリカの意向に沿うためには、日本軍の中国からの全面撤兵を約束するよりありません。しかし、現状では政府が陸軍を説得できる見込みは、ゼロに等しい状況でした。

陸軍は10月2日のハル覚書を、日本側の和平努力に対する実質的な拒絶と見なしました。アメリカ側は基本原則を繰り返すことに終始しており、これでは単に時間稼ぎをしているようにしか思えない、これ以上の交渉継続はアメリカの思うツボだから、交渉を打ち切るべきだと陸軍は主張しました。

結局のところ、近衛が陸軍を説得するどころか、逆に陸軍が近衛に対して首脳会談をあきらめるように迫る展開となったのです。

その3.陸軍と海軍の対立

- 海軍避戦派と近衛首相の連携 -

開戦にひた走る陸軍に対して、海軍のなかには依然として戦争を避けようとする勢力も残っていました。

海軍からすれば、中国からの撤兵に応じようとしない陸軍の態度は、頑なに過ぎるように映りました。これではあたかも陸軍の対面を守るために、米英との戦争に突入するようなものです。

しかし、いざ米英との戦いとなれば、矢面に立たされるのは間違いなく海軍です。海軍上層部の大半は、中国の撤兵問題のために米英と戦争になることは避けたい、との思いがありました。

つまり、海軍と近衛首相の思惑は一致したということです。ハル覚書が渡される前の10月1日、及川海相は鎌倉で静養していた近衛首相を訪ね、海軍として政府に協力することを申し入れています。

及川海相は近衛の掲げる「絶対避戦主義」に同意し、交渉をまとめるためには米案を鵜呑みにする覚悟で進むべきだと述べています。思いがけない海軍の協力を得て、近衛は大喜びしたと海軍次官沢本頼雄著『沢本日記』に綴られています。

wikipedia:沢本頼雄 より引用

【 人物紹介 – 沢本頼雄(さわもと よりお) 】1886(明治19)年 – 1965(昭和40)年

明治-昭和時代前期の軍人。最終階級は海軍大将。第三水雷戦隊参謀などを経て2年間イギリスに駐在。重巡「高雄」艦長、戦艦「日向」艦長、第二遣支艦隊司令長官などを歴任し、及川海相のもとで海軍次官に就任する。日米開戦に対しては反対したが、戦争回避のための行動については消極的だった。次官として開戦は承服しかねる、自信がないので次官を辞めさせてほしいと嶋田に頼むが、嶋田が沢本の大将昇進、連合艦隊司令長官への就任をちらつかせたために翻意した。そのことを後年、大いに後悔している。軍事参議官として終戦を迎えた。戦後は、水交会会長を務める。自身が記した『沢本日記』は開戦までの経過を知る上で貴重な資料になっている。

及川海相は3日に永野軍令部総長と豊田外相と会談し、協力を要請しています。こうした動きを受けて外務省では、ハル覚書に応えるための譲歩案が作成されました。

中国と仏印からの撤兵に期限を設定したこと、日中経済提携に関わる条件を緩和したことにより、これまでの対米提案のなかではもっとも譲歩した内容になっています。

10月4日に連絡会議がもたれました。交渉推進派は及川海相と近衛首相・豊田外相が連携することで東条陸相を説得し、外務省案の承認が得られることを期待しました。

● 開戦まであと65日 = 1941年10月4日

ところが、結果は交渉推進派の期待を裏切るものでした。東条陸相が米側の曖昧(あいまい)な回答を批判し、早急に外交の見通しをつけることを求めると、杉山参謀総長ばかりか海軍の永野軍令部総長までもが同意したのです。

海軍内は主戦派と避戦派で対立しており、けして一枚岩ではありませんでした。永野軍令部総長が「もはやヂスカッションをなすべき時にあらず」と明らかに東条に組したのでは、及川海相らの思惑は吹き飛ぶよりありません。

結局、外務省案は審議されることもなく葬られることになりました。

- 近衛-東条会談 -

中国撤兵の鍵を握るのが東条陸相であることは、もはや明らかでした。東条を説得できなければ、10月15日の期限までに日米交渉を成功させる目処が立たないことは、誰の目にもはっきりしています。

近衛首相は事態の打開を図り、10月5日に東条陸相と会談しました。その際、近衛はアメリカ側の意に添うように「一律撤兵」を基本方針とし、そのあとから「資源保護などの名目で若干駐兵させる」ことにしてはどうかと、東条に持ちかけています。つまりアメリカの掲げる原則に従いながらも、実際には名目を掲げて居座ることで「名を捨てて実をとる」ことができると、東条を説得しようとしたわけです。

● 開戦まであと64日 = 1941年10月5日

しかし、東条はそれでは「後害を残すことになる」と、この案を退けています。一度こうと決めると融通の利かない頑固な面が、東条にはありました。

東条は撤兵に反対する理由として、軍がいなくなれば第二の通州事件のような惨事が起こる可能性があることをあげています。

▶ 関連リンク:5-4.すべては盧溝橋事件から始まった – その6.憎悪の連鎖を生んだ通州事件

他にも陸軍内で撤兵を拒む空気が醸成された原因として、第一次世界大戦終結時にアメリカがドイツに為したことが大きく影響していました。

ドイツが降伏を申し入れた際、アメリカはまずは撤兵を求めました。撤兵に従ったことでドイツ国民の戦意が失せるとともに、アメリカはドイツに対して次々に過大な条件を課し、ドイツ国民を塗炭の苦しみに落としました。

その反動がヒトラー政権を呼び寄せ、ドイツの欧州侵略を招いたことは歴史的な事実です。

陸軍はドイツのたどった苦難の歴史を見ているだけに、一度折れたら骨の髄までしゃぶるのがアメリカのやり口として、警戒感を高めたのです。

- 海軍が担ぎ出した「英米可分論」 -

翌10月6日、陸海軍部局長会議が開かれました。ここでも陸海軍は意見を対立させています。

● 開戦まであと63日 = 1941年10月6日

岡海軍省軍務局長は中国駐兵に関して考慮さえすれば外交の目途はあるのだから、交渉を続行すべきだと主張したことに対して、陸軍は撤兵に応じる気配はまったくなく、交渉の打ち切りを訴えました。

wikipedia:岡敬純 より引用

【 人物紹介 – 岡敬純(おか たかずみ) 】1890(明治23)年 – 1973(昭和48)年

大正・昭和期の軍人。最終階級は海軍中将。潜水学校教官を経てフランス・トルコに駐在。帰国後、呂61潜水艦長を経て軍令部出仕。1940年に軍務局長となる。海軍内で最も対米開戦を強硬に主張した人物として知られる。一方、ハル・ノートを受け取った際には、あまりのショックから「これではいよいよ開戦のほかはない。今日までの苦心も、ついに水の泡である」と涙を流したとも伝えられる。東条内閣総辞職をうけて成立した小磯内閣では、中央より退けられ、鎮海警備府司令長官を経て予備役に編入された。戦後はA級戦犯に指定され、

終身禁錮の判決を受け服役。後に仮釈放された。

海軍では福留軍令部作戦部長が「南方戦争に自信なし」とまで明言しています。その上で英米分離の方法はないものかと発言したことも記録されています。海軍による「英米可分論」の主張です。

wikipedia:福留繁 より引用

【 人物紹介 – 福留繁(ふくとめ しげる) 】1891(明治24)年 – 1971(昭和46)年

大正・昭和期の海軍軍人。最終階級は中将。海大の成績優等卒業生であり、「戦略戦術の神様」と称えられていた。軍艦長門艦長を経て連合艦隊参謀長となった後、軍令部作戦部長となり真珠湾攻撃作戦計画に参画。空母機動部隊の活躍後も決戦主力は戦艦の大艦巨砲であり、機動部隊はその補助に過ぎないと考えた。そのことはミッドウェー作戦でも変わることがなく、連合艦隊敗因の一つとされる。戦時中は連合艦隊参謀長に復帰するも、戦艦至上主義から抜け出せず、敗戦を重ねた。海軍乙事件発生によりゲリラの捕虜となり、数々の最重要軍事機密を奪われた。拘束時に抵抗や自決、機密書類の破棄をしなかった不手際を後に糾弾される。

ゲリラから解放され帰国を果たすと機密書類紛失の容疑を否定した。その後、第二航空艦隊長官に任命され、1944年10月に実施した台湾沖航空戦にて誤認戦果をそのまま報じたため、大成果を信じた陸軍のレイテ決戦を招き、多くの人命が失われた。大西中将の説得を受け福留が指揮官、大西が参謀長となり、第二神風特別攻撃隊を編制して出撃させて以降、次々と特攻隊を送った。中央に対して特攻攻撃をすすめる意見を具申し、練習航空隊から零戦隊150機の抽出が決定されている。シンガポールで終戦を迎える。東京裁判において戦犯に指定され、英軍戦犯として禁固三年の後、復員。天寿を全うし80歳にて没。

海軍が近衛首相と連携して今さらながら「英米可分論」を持ち出したことは、陸軍内の激しい怒りを買いました。陸軍の幕僚が綴った『機密戦争日誌』には、「海軍の無責任、不信、正に国家を亡ぼすものは海軍なり」との一文が収められています。

「英米可分」か「英米不可分」かをめぐり、これまで陸海軍が激しく対立していたことは、以前の記事でも何度か紹介しました。

▶ 関連リンク:第1部 4章 2.北部仏印進駐(7/7)石油を求めて日・蘭印交渉へ – その10.南進策の修正

アジア解放のもとに大東亜共栄圏を目指す日本にとって、マレーやインド、ビルマなどアジアに多くの植民地を有するイギリスといずれは戦争になることは明白でした。その際、問題となるのはアメリカがイギリスを助けるために参戦するかどうかです。

アメリカがイギリスと行動を共にして参戦すると考えるのが「英米不可分論」、アメリカとイギリスが行動を共にすることなく、アメリカは参戦しないと考えるのが「英米可分論」です。

少し前までは基本的に陸軍が「英米可分論」を主張し、好機を捉えて南方武力行使をすべしと訴えてきました。そうした陸軍の性急な武力行使を抑えてきたのが海軍です。

海軍では伝統的に「英米不可分論」が主張されてきました。イギリスの植民地を武力攻撃すれば、アメリカの参戦により、必ずアメリカとも戦争になる、だから南方武力行使をしてはならない、と陸軍をいさめてきたのです。

「英米可分」か「英米不可分」かをめぐる陸海軍の議論は 1940年の夏にも為され、世界情勢を目の当たりにした陸軍が考えを改めたことで、海軍の推す「英米不可分」が陸海軍の共通見解として決着を見ました。

だからこそ、アメリカと戦争になることを避けるために、「自存自衛の危機」以外では南方武力行使をしないことが国策とされたのです。

つまり、「英米不可分」の論理こそが、戦争の抑止につながっていたことになります。

しかし、アメリカに石油の供給を止められ、蘭印への武力行使を避けられない状況に陥った今、「英米不可分」に立つ以上は、蘭印への攻撃が即アメリカとの開戦を意味することになります。

対米英蘭戦になることが必至だからこそ、戦局を有利にするために米英蘭領への一斉攻撃を陸海軍は計画したのです。

先に攻撃を仕掛けるからには、米英蘭との戦争になることは確実です。

ところが、「英米可分論」に立てば、まったく違ったシナリオが描けます。蘭印を攻撃したとしても「英米可分」であれば、アメリカがすぐに参戦するとは限りません。

そうであれば、米英蘭領への一斉攻撃など愚の骨頂です。蘭印、及び蘭印を必ず支援するイギリスの植民地のみを攻撃対象とし、米領フィリピンには手を出さないようにすれば、アメリカとの戦争を避けられる可能性が生まれます。

海軍が今さら「英米可分論」を蒸し返したのは、そのためです。岡海軍省軍務局長はアメリカとは戦わずに、フィリピンを除いて戦争する方法を考えようではないかと会議で主張しています。

- もし、日本が真珠湾攻撃をしなければ…… -

岡が語った戦略は、これまで陸軍が主張してきた「英米可分論」そのままです。それを葬ったのは、海軍が「英米不可分論」を唱えたからこそです。いざ開戦が間近に迫った時期になり、海軍が今さら「英米可分論」を持ち出したことに陸軍が不快感を募らせるのは当然と言えるでしょう。

ただし、後から振り返ったとき、海軍の主張する「英米可分論」こそが、日本が進むべき正しい選択であった可能性を捨てきれません。

ルーズベルトがチャーチルとの大西洋会談にて、アメリカの対日参戦を議会にかけることなく密かに約束した疑いは濃厚です。しかし、米国の世論は自分たちと直接には関係のない戦争にアメリカが巻き込まれることに、依然として反対していました。

武器の貸与などアメリカがイギリスを助けるために動くことは支持したものの、イギリスのためにアメリカの若者が血を流すことを、アメリカの世論は頑なに拒んでいたのです。

まして対日参戦は、イギリスやオランダの植民地を守るためだけにアメリカの多くの若者が命を落とすことを意味しています。

イギリス本土がドイツに脅かされたときでさえ参戦を拒否したアメリカ国民が、植民地を守るために参戦を支持するとは考えにくいものがあります。

ましてアメリカの世論は植民地主義を嫌悪していました。植民地フィリピンの独立も、すでに決定しています。イギリスやオランダの植民地主義に対しても、懐疑的な世論がつくられていました。

ルーズベルトがどれだけ対独参戦、および対日参戦を希望したとしても、世論が反対している限りは、その思いが叶うことはありません。

米大統領には宣戦権が与えられていないためです。勝手にアメリカの参戦を決める権限など、ルーズベルトにはありません。参戦を決めるのは米議会です。国民から選挙で選ばれる議員が、世論を気にかけるのはどの国でも同じことです。圧倒的な「反戦」の世論が形成されているときに、議会がそれに従うことは民主主義国の常道といえるでしょう。

アメリカが直接攻撃されない限りは戦争をしない、そうした反戦思想が当時のアメリカ国民の大多数を占めていました。

実は米政府内でも、この問題は深刻に受け止められていました。もし、日本がアメリカや米領フィリピンなどを攻撃することなく、イギリスとオランダの植民地だけを攻撃したならば、どう対応すべきか、決めかねていた節がうかがえます。

『スチムソン日記』には、スターク海軍作戦部長がこの問題を投げかけると、ルーズベルトが「その質問はしないでくれ」と語ったことが記されています。11月7日の閣議においても、この問題が取り上げられています。

後世の歴史家は、もし日本が真珠湾攻撃をすることなく蘭印を攻撃していたならば、アメリカが対日参戦できなかった可能性が高いことを指摘しています。

後に国務長官を務めたヘンリー・キッシンジャーもその著書にて、「日本がその攻撃を東南アジアだけに集中していたならば、国民を自分の意見通りに導くというルーズベルトの仕事はずっと複雑だったろう」と述べています。

10月6日の陸海軍部局長会議での海軍側の提案がまともに議論されていたならば、歴史はまったく異なった展開を見せていたのかもしれません。

しかし、海軍の突然の変節に怒った陸軍を相手にまともな議論には至らず、会議は物別れに終わっています。

その日の夜、海軍首脳会議がもたれました。海軍としては条件を緩和してでも外交交渉を続ける方針が確認されています。「条件緩和」の意味するところは中国からの撤兵です。「撤兵問題のみにて日米戦うは馬鹿なことなり」との記述が残されています。

撤兵に反対する陸軍と、撤兵すべきと主張する海軍との対立は明らかでした。

開戦と避戦の狭間で国内が揺れ動くなか、期限として設定された10月15日を迎え、国内はさらに混迷を深めました。その結果、近衛内閣は総辞職するに至ります。この詳細については次回にて紹介します。