第1部 侵略か解放か?日本が追いかけた人種平等の夢

前回の記事はこちら

→第1部 3章 泥沼の日中戦争(7/10)アジアから突きつけた初めての挑戦状「東亜新秩序」とは

目次

5.泥沼の日中戦争へ

5-11.アメリカの中国観~可哀想な中国を助けることは正義!

その1.中国に寄せる同情・日本に向ける憎悪

東亜新秩序の建設によってイギリスとは敵対、アメリカとは協調の外交方針を日本は掲げました。では、アメリカは日本と中国をどう見ていたのでしょうか?

明治以降の日米関係を振り返ったとき、日露戦争の前後で大きく変化していることがわかります。日露戦争を境に吹き荒れた黄禍論によってアメリカの世論は反日へと傾き、排日移民法を成立させるなど、日本への風当たりは一気に強まりました。

1908年の白船来航のように、アメリカで対日憎悪が膨らむあまり、国際社会で日米開戦の憶測が流れるほどに険悪化した時期もあります。

▶ 関連リンク:3-2.アメリカの対日憎悪 – その3.日米開戦か、白船来航の衝撃

日中戦争当時も、アメリカ国民が寄せる対日感情はけして良好なものではありませんでした。

一方、アメリカの中国観は日中戦争を境に一気に親中へと振れています。「中国を助けなければならない」といった空気が、アメリカ中を覆っていました。

アメリカの世論を親中へと導く上で大きな役割を果たしたのが、チャイナハンズと呼ばれる中国専門家たちです。

チャイナハンズの代表ともいえるのが、『中国の赤い星』を著したジャーナリストのエドガー・スノーです。スノーは『中国の赤い星』にて中国共産党の本拠地を理想郷として描き、中国共産党の指導者である毛沢東を米国のリンカーン大統領のようだと書いています。

エドガー・スノー:中国近現代史 より引用

エドガー・スノー1905年 – 1972年

アメリカのジャーナリスト。コロンビア大学卒業後、世界一周の旅に出る。途中で立ちよった上海で中国に魅了され、上海を拠点にアメリカの通信社や新聞社の特派員として中国およびアジア報道に携わる。やがて中国共産党の根拠地陜西省保安に潜入。毛沢東らとの会見に成功。その時の体験をまとめたルポルタージュ『中国の赤い星』を出版。中国共産党を美化し、その実態と主張を全世界に紹介した。

日米開戦直前に著した『アジアの戦争』は、アメリカ国内の対日憎悪を煽った。共産党の実態を知るに至り、晩年は中国に対して幻滅を抱いていたと伝えられる。遺言に基づき遺灰の一部は北京大学に埋葬された。

奴隷解放を実現したリンカーンと貧農解放を目指す毛沢東とを重ね合わせることで、共産主義を毛嫌いするアメリカ人を親中へとなびかせることに心を砕いたことがわかります。

中国とアメリカを東西のよく似た双子の国として描くことで、スノーはアメリカ内に親中の空気を作り出すことに成功しました。

ちなみにスノーは骨の髄までと言えるほどに日本人を憎悪していました。日米開戦直前の1941(昭和16)年に著した『アジアの戦争』は、アメリカ内の対日憎悪をあおることに貢献しています。

「『アジアの戦争』は…頭の先から爪先に至るまで、ひたすらに『軍国主義日本』を憎悪し、ただ憎悪するだけではなく、アメリカ政府がその『中立政策』を捨て、世界平和の敵・日本に対して、武力介入を余儀なくさせることを目的とした『政治的』な著作だった…ここで使われた形容詞、エピソード、結論などは、常識をこえた激しいものであり、特に日本に対しては、『日本という国を、この世から抹殺する』という目的がはっきりしている…アメリカ人が『アジアの戦争』を読めば、アメリカはすぐにでも日本に宣戦布告をし、中国を救わなければならないという気持ちにさせられる。その意味では『アジアの戦争』は、完璧といってもいい、見事な内容になっていた」

『新「南京大虐殺」のまぼろし』鈴木明著(飛鳥新社) より引用

『アジアの戦争』では南京大虐殺についてもページが割かれており、国民党中央情報部顧問であったとされるベイツの情報に捏造(ねつぞう)を加えて誇張していることが指摘されています。

南京虐殺( 5-2 )― 欧米人が残した虐殺数 (その2) ― より引用

マイナー・シール・ベイツ1897年 – 1978年

アメリカの歴史学者。オックスフォード大学を卒業後、基督会によって宣教師に任命され南京の金陵大学の歴史学教授に就任。知日派で日本人クリスチャンに知人も多く、日本社会を分析した論稿も多い。家族で野尻湖畔を訪れていた際、日中戦争の開始を知り単身で南京に戻る。南京において民衆救済活動に従事し、南京安全区国際委員会の委員となる。

著書で南京虐殺事件にて4万人虐殺を主張し、東京裁判では市民1万2千人が虐殺されたと主張した。国民党の顧問であったとの説もある。南京虐殺において欧米向けに発信された情報の多くはベイツの情報をもとにしているとされている。ベイツの情報を巡る真偽については、諸説あり。

『アジアの戦争』は東京裁判における検察側冒頭陳述にも使われています。親米反日の世論を作り出す上で、大きな役割を果たしたと言えるでしょう。

憎き日本人・親しみやすい中国人といったイメージは、スノーたちチャイナハンズを通してアメリカ国民に巧妙にすり込まれていったのです。

文学作品も親中の空気を盛り立てました。その代表はノーベル賞を受賞したパール・バックの小説『大地』です。清朝末期の素朴な農民一家を描いた『大地』は、中国への深い共感を呼び込みました。

wikipedia:パール・S・バック より引用

パール・S・バック 1892年 – 1973年

アメリカの作家。宣教師の両親と共に中国に渡り少女時代を過ごす。南京大学で英文学を講じる傍ら、執筆活動を始める。中国農民の苦闘の生活を描いた『大地』でピューリッツア賞受賞。『息子たち』『分裂せる家』とともに3部作で『大地の家』を構成。アメリカ定住後、1938年に『大地』の業績によってノーベル文学賞受賞。

素朴で道徳的な中国のイメージは写真雑誌や映画でも強調され、アメリカ内を親中ムードで埋め尽くしたのです。

『破壊された中国』や『中国の戦い』などの映画やドキュメントが大量にハリウッドで制作され、学校の教室での上映を通して、勇敢で働き者の中国人がアメリカの友人であるというイメージをばらまきました。

そうした結果、1930年代後半に行われた世論調査において93%のアメリカ人が中国に同情を寄せていたと、パトリシア・ネイルズ著『へンリー・ルースの時代と中国イメージ』に記されています。

こうして、「軍事強国である日本に侵略されている可哀想な中国人を助けることは正義である」とするイメージは、次第にアメリカ国民の意識のなかに染みこんでいったのです。

それにしても、なぜここまで一方的な世論が構築されたのでしょうか?

「侵略者である悪の帝国日本、なにも悪くないのにいじめられている中国」、こうした対照的なイメージの発信源となったのは、先に紹介した田中上奏文でした。

その2.世界帝国を目指す日本の野望

ー 田中上奏文が果たした役割とは ー

田中上奏文は満州事変後、アメリカでもセンセーショナルに取り上げられました。上海の月刊誌『チャイナ・クリティック』に英語版にて田中上奏文の全文が掲載されると、そこから抜粋した『日本の中国・米国・世界征服計画』と題されたパンフレットが大量に作られ、アメリカの大学や公共施設、新聞社などに広く行き渡りました。

田中上奏文が偽書であるという認識はアメリカ社会にもあったものの、計画通りに満州の侵略が行われたことで、もはや本物か偽物かという議論を超えて、多くのアメリカ人にとって日本による世界征服は現実の脅威として受け取られたのです。

http://happylifelaboratory.blog.fc2.com/ より引用

The Tanaka Memorial(田中上奏文)はアメリカでも盛んに読まれた。

フランクリン・ルーズベルト大統領もまた、田中上奏文には真実が書かれていると信じ込んだ一人です。ルーズベルトは普段から偏見に満ちていたことが数々の伝記や証言から明らかになっています。日本人に対して、ルーズベルトは偏見を持ち続けました。

wikipedia:フランクリン・ルーズベルト より引用

フランクリン・ルーズベルト1882年 – 1945年

アメリカの政治家。第32代大統領(1933年 – 1945年)。第26代大統領のセオドア・ルーズベルトは従兄に当たる。名前のイニシャルをとってFDRと呼ばれることも多い。アメリカ史上唯一の重度の身体障害を持った(両足が不自由だった)大統領であり、アメリカ政治史上で唯一4選された大統領。ウィルソン大統領のもとで海軍次官となり、アメリカ海軍の拡張に尽力。

ニューヨーク州知事を経て大統領就任。世界恐慌に際してニューディール政策を敢行し、アメリカ経済を建て直す。「中国びいき」で知られ、日中戦争の際に蒋介石を強く支持し莫大な軍事費の借款を行った。シカゴにて「隔離演説」を行う。一方、日本に対しては敵がい心を剥き出しにした徹底した対日強硬策をとり、対日政策として石油を売らない経済制裁を実施、対日開戦の直接のきっかけとなるハルノートを突きつけた。日本の真珠湾攻撃を契機に第二次大戦に参加。史上最大の軍拡・軍需経済・戦時経済の著しい増大によってアメリカ経済を完全に回復させた。

大戦中は日系アメリカ人強制収容を行った。チャーチル・スターリンとのヤルタ会談では、千島列島をソ連に引き渡すことを条件に日ソ中立条約の一方的破棄によるソ連の参戦を促した。第二次世界大戦の勝利を目前に脳卒中で倒れ死亡。歴代アメリカ合衆国大統領のランキングでの人気投票でほぼ上位5傑に入るなど、現在でもアメリカ国民からの支持は根強い。しかし、日米開戦に至る陰謀論や人種差別者であったこと、及びソ連共産党への友好的な態度には批判が絶えない。

その偏見は、生まれた環境に基づいていました。もともとルーズベルトの祖父は茶・絹・アヘンなどを扱う中国貿易で財を成した人物です。ルーズベルトは幼い頃より中国製の家具調度に囲まれて生活し、中国人についての良いイメージをすり込まれてきました。

満州事変後のスティムソン・ドクトリンに際して、「先祖が中国貿易をやってきたので、つねに中国の人民にもっとも深い同情を抱いてきたから、どうして日本に対抗して中国を支持しないなどと言うことができるだろうか」と述べ、スティムソンを支持しています。

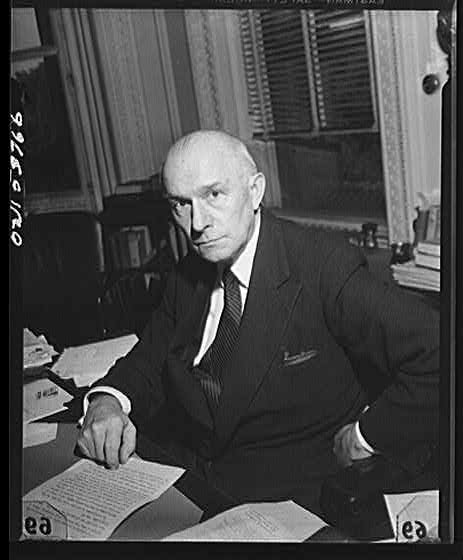

wikipedia:ヘンリー・スティムソン より引用

ヘンリー・スティムソン1867年 – 1950年

アメリカの政治家・外交家・弁護士。陸軍長官、フィリピン総督および国務長官を歴任。日系人の強制収容の推進、また原子爆弾の製造と使用の決断を管理した。原爆投下に対する批判を抑えるために、「原爆投下によって、戦争を早く終わらせ、100万人のアメリカ兵の生命が救われた」と表明。これが原爆使用正当化の定説(いわゆる「原爆神話」)となった。

もちろんそれは、事実に基づかない神話に過ぎない。

ルーズベルトが抱く個人的な親中反日のイメージは、アメリカと日本を日米開戦へと導くことになります。これについては、のちの章で詳しく取り扱います。

政策の決定権を握るアメリカ大統領が偏見に染まっていたことは日本にとっての不幸ですが、田中上奏文を信じ、日本が中国を手始めにオーストラリアなどを侵略し、最後にアメリカに魔の手を伸ばすことで世界征服を成し遂げようとしている、との危機感を抱く知識人は、当時のアメリカには数多くいました。

中国側も積極的に田中上奏文を利用することで「日本帝国の世界征服を阻むための正義の戦いをしている中国」のイメージ作りに励んだこともあり、アメリカ国民は日本と中国が戦争に至った経緯などまったく知ることなく、親中反日へと盲目的に流されていったと言えるでしょう。

プロバガンダにかけては、中国は日本をはるかに上回っていました。ことに蒋介石夫人の宋美齢が果たした役割には大きなものがあります。

ー 残酷な日本人とか弱き宋美齢 ー

宋美齢は孫文の後妻の妹にあたります。彼女の父親のスンはアメリカ帰りの宣教師でした。蒋介石はキリスト教徒である宋家の一族をアメリカに送り、大統領やその側近、米議会有力者と接触するロビー活動を行わせています。

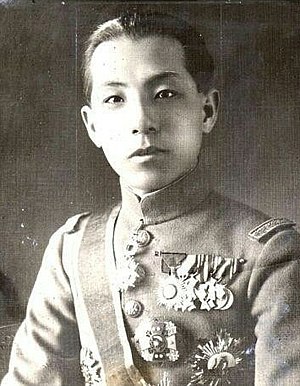

wikipedia:宋美齢 より引用

宋美齢(そう びれい)1897年(1898年、1901年など諸説あり) – 2003年

中国・台湾の婦人政治家。蒋介石夫人。孫文夫人の宋慶齢・実業家の宋子文の妹。両親とも熱烈なクリスチャンの家庭で育つ。アメリカのウェスリアン女子大学卒業。帰国後、家族の反対を押し切って蒋介石と結婚。結婚後は政治面で夫の片腕となり、また宋家の財力をもって蒋を助けた。軍閥との戦争や第一次国共内戦では前線の兵士を慰問し、傷病兵の看護の陣頭指揮にあたる。

西安事件の際には宋子文とともに西安に飛び、周恩来と交渉して蒋の釈放に成功。日中戦争中に訪米し、巧みな英語を駆使することでアメリカ国会での演説を手始めにアメリカ各地を遊説。中国支援の世論を喚起し、アメリカ政府から多大の対中援助を引き出すことに成功した。第二次国共内戦の劣勢のなか、再び訪米してアメリカ政府に内戦への介入を迫ったが失敗。

中華人民共和国が誕生すると台湾に逃れた蒋の後を追い、中華婦女反共抗ソ連合会主席、国民党中央評議委員会主席団主席などを歴任。たびたび訪米し中華民国支持の世論を喚起しては、アメリカ政府から多大なる援助を引き出した。蒋の死後、アメリカに定住。

こうした地道な工作こそが、親中反日の世論をアメリカに作り上げることに成功した要因の一つです。

ことにアメリカの名門ウェルズリー女子大出身で生粋のクリスチャンである宋美齢の米国訪問は、一般庶民の心をつかみました。1942(昭和17)年11月に訪米した宋美齢は翌年の2月18日に全議員総立ちの拍手に迎えられ、アメリカ議会で演説をしました。

ウィキペディア より引用

アメリカ連邦議会で演説を行う宋美齢(1943年)

10歳から19歳までアメリカで教育を受けていた宋美齢の英語は完璧です。チャイナドレスを着て美しい英語で語りかける宋美齢の優雅な立ち居振る舞いに、アメリカ人の多くは魅了されました。

ルーズベルト大統領夫人のエレノア・ルーズベルトも、その一人です。彼女は自伝に綴っています。

「演説は一生、忘れることはないでしょう。チャイナドレスの彼女が大男に囲まれ、演壇に向かう登場ぶりは劇的なものがあった。そして、彼女はそれを承知しており、その効果を最大限につかった」

wikipedia:エレノア・ルーズベルト より引用

エレノア・ルーズベルト 1884年 – 1962年

アメリカの政治家・婦人運動家・評論家・文筆家。第32代大統領フランクリン・ルーズベルトの妻。リベラル派として高名だったが、左翼運動や共産主義運動に対しては批判的であり明確に一線を画していた。夫フランクリンの政策に対して大きな影響を与えた。ルーズベルト政権の女性やマイノリティに関する進歩的政策は、ほとんどがエレノアの発案によるものとされている。

夫フランクリン第二次世界大戦中に推し進めた日系アメリカ人強制収容に反対。夫の死後はアメリカの国連代表を務めた。今日でも彼女は「人権擁護の象徴」として、多くの尊敬を集めている。

宋美齢の演説が終わると、拍手喝采が一斉に議会を包み込みました。宋美齢によって、これまで中国のことなどまったく知らなかったアメリカ人さえも、中国人に対する親近感を覚えるようになったのです。

中国支援募金の講演旅行では、宋美齢が向かうところはどこでも満員の聴衆を集めました。ラジオや新聞は連日、宋美齢の動向を報じ、彼女宛てのファンレターは日に数百通に達したといわれています。

あの残酷で野蛮な日本人と戦っている美しくか弱い宋美齢のイメージは、全米のアメリカ人に共有されました。

タイム誌は「これ以上愛くるしい女性はいない」と宋美齢を絶賛しました。1944(昭和19)年の時点で116万部を売り上げる週刊誌『タイム』と400万部を超える写真週刊誌『ライフ』は、チャイナハンズの一人として知られるヘンリー・ルースが創刊した雑誌です。

10 крупнейших медиа-магнатов в истории より引用

ヘンリー・ルース 1898年 – 1967年

アメリカのジャーナリスト・出版業者。中国の山東省に宣教師の息子として生まれ、14歳まで中国で過ごす。エール大学卒業後、雑誌『タイム』を創刊。他にも『ライフ』『フォーチュン』『スポーツ・イラストレーテッド』『ピープル』等の多くのメディアを誕生させた。それらのメディアを駆使し、徹底して日本叩きの論陣を張ることでアメリカ人の反日感情を煽った。

そのためアメリカでは「日本を真珠湾に追い落とした男」とも呼ばれている。日米開戦前にルーズベルト大統領のブレーンとなり、アメリカの対日政策に影響を与える。戦後、中国に共産党政権が誕生すると、日本を西側に取り組むために方針を180度転換させ、親日の特集を組むなど日米同盟の必要性を強調した。自らのメディアを通してアメリカによる日本人親米化作戦に貢献。

ルースは中国に派遣されたアメリカ人宣教師の子として中国で生まれました。それだけに中国人に対する思い入れが強く、雑誌のスタンスとして親中反日を貫きました。

タイム誌では恒例となっている「マン・オブ・ザ・イヤー」にルースは蒋介石を三度も選び、表紙の顔に九回も起用しています。徹底して中国寄りの情報を流すことで、アメリカの世論に影響を及ぼしました。

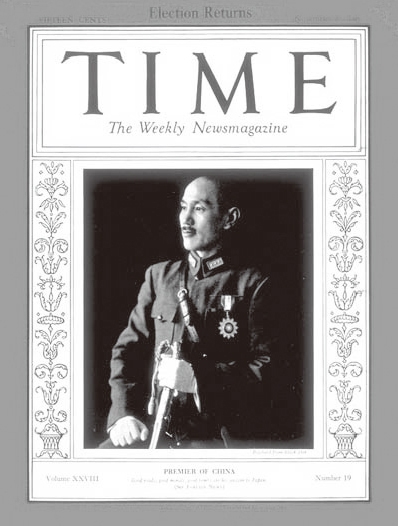

ウィキペディア より引用

『タイム』誌の表紙を飾った宋美齢と蒋介石(1931年)

そうした記事もまた、宋美齢を含めた中国側のロビー活動の成果といえるでしょう。

ちなみに宋美齢はアメリカ滞在中に次第に馬脚を現し、貴族趣味に彩られた私生活が暴露されたことから、アメリカ人が抱いていた清貧な中国人のイメージを崩すきっかけにもなりました。講演を通して集められた寄付金が毛皮や宝石、高級ホテルの支払いに費やされているのではないかとの疑惑も取り沙汰され、アメリカに満ちていた親中の雰囲気に水を差すことになったのです。

ー 軍事独裁国か民主主義国か? ー

中国側のロビー活動を通して、真実とはほど遠い中国観がアメリカ人の間に浸透していきました。中国をアメリカ同様の民主主義国と捉えることも、真実とはかけ離れています。

ルーズベルトの信頼が厚かったエヴァンス・カールソン海兵隊大尉は講演中に次のように述べています。

「東アジアが軍事独裁国家の支配するところとなるかどうか、また中国の民主主義の芽生えが花と開くかどうか、それは日中戦争の結果で決まる」

wikipedia:エバンス・フォーディス・カールソン より引用

エバンス・フォーディス・カールソン(1826年 – 1947年)

アメリカの軍人。フランクリン・ルーズベルトと懇意にしていた。中国の奥地で戦っている毛沢東のゲリラ戦術に深い関心を示し、海兵隊にゲリラ部隊の創設を進言した。フランクリン・ルーズベルトの長男であるジェームズ・ルーズベルトとともにコマンド組織として海兵奇襲部隊2部隊を立ち上げ、大隊長に就任した。日本軍とのガダルカナルの戦いにて奇襲によって勝利に貢献。サイパンの戦いにて負傷し退役。

大戦中の日本を軍事独裁国家、あるいはナチス同様のファシズム国家と見なす考え方は今日でも根強いものがあります。

しかし、果たして当時の日本を軍事独裁国家、あるいはファシズム国家と呼べるのかについては、多くの疑問が提起されています。

戦時中であっても日本には国民の選挙で選ばれた議員からなる国会があり、国家予算は議会が握っていました。当時の現役軍人には選挙権・被選挙権さえ与えられていません。

比較ファシズム研究の権威スタンリー・ペイン米ウィスコンシン大名誉教授は『ファシズムの歴史1914-1945』のなかで、次のように記しています。

昭和戦前期の日本について、「東条英機は決して軍事独裁者ではなかった。極右勢力はその内閣が弱体で統制を欠いていると批判していた。東条の個人的な権力はチャーチルやルーズベルト以下だったのではないか」と述べている。

さらに、イスラエルのベン=アミー・シロニー・ヘブライ大学教授の著書から「(日本は)軍事的には枢軸(独伊)側と結びついていたが、民主主義の側で戦ったとされるソ連や国民党中国より、日本社会の自由の度合いは高かった」との文を引用し、賛意を表明しています。

著名な歴史家であるデヴィド・レイノルズ英ケンブリッジ大学教授も、『ミュンヘンからパール・ハーバーへ』(2001、未邦訳)の中で、「ファシズムという用語が日本に当てはまるかは、明らかに疑問である。唯一のカリスマ的な指導者というのは存在しなかったし、軍や官僚機構における従来のエリートが政治をコントロールしていた。多くの点で、第二次大戦中の日本は、『民主陣営』で戦ったソ連や国民党中国より統制の度合いが低かった」

こうした見識からも明らかなように、当時の日本を軍事独裁国家、あるいはファシズム国家と一方的に見なすことには問題があるといえるでしょう。

軍部が台頭したことはたしかですが、民主主義は守られていました。国民の暮らしに様々な制限が課されたのは、単に戦時体制が敷かれていたからに過ぎません。アメリカにしてもヨーロッパ諸国にしても、戦時中は平時とは異なる政治体制下に入るのは、日本となんら変わりません。

たとえばアメリカは戦時中に、主に西海岸に住む12万人の日系人を内陸部の収容所に強制移住させています。戦時体制が敷かれると民主主義国といえども、非民主的な処置が平然と行われることが一般的です。

wikiwand.com より引用

強制収容所内にて合衆国旗への「忠誠の誓い」をさせられる子供たち(1942年4月)

戦時体制にあったからと言って、すぐに軍事独裁やファシズムと見なすのは間違いです。

ちなみに日本には強制収容所自体が存在しませんでした。少なくとも強制収容所については、日本の方がアメリカよりもファッショ(独裁的国家主義)度は小さかったといえます。

では、当時の中国にカールソンが説くような「民主主義の芽生え」はあったのでしょうか?

国民党を率いた蒋介石にしても、共産党を率いた毛沢東にしても、一般的に見るならば独裁者と見なしても違和感はありません。

貧農の若者たちを無理やり戦争に駆り出し、非人道的に戦場に送り、住民が巻き添えになろうと構わずに焦土戦術を徹底し、黄河や揚子江を決壊させて何十万、何百万もの人命を奪う行為に、民主主義のかけらさえ見出すことは難しそうです。

ルースはタイム誌で蒋介石を「自由中国の象徴」と讃えましたが、中国の実情を正しく理解してはいなかったようです。

http://modernchina.rwx.jp/magazine/18/ma.pdf より引用

「中国のナポレオン」として登場した蒋介石、『タイム』1936年11月9日号

のちにイェール大学学長を務めた歴史学者ホイットニー・グリスウォルドは、蒋介石政権はファシスト独裁政権であると1938(昭和13)年に警告を発しましたが、そうした声は極めて少数派に過ぎず、田中上奏文が作り上げた「軍事侵略国家日本」のイメージを損なう情報は、そのことごとくが黙殺されました。

アメリカが中国の真の姿に気づかされるのは、共産党が中国を支配した後のことでした。

その3.結局は算盤勘定がすべて

ー 衝突したのは感情ではなく国益だ ー

中国側によるロビー活動やプロバガンダがアメリカで親中反日の世論が沸き起こる要因になったことはたしかですが、もっと大きな要因として、アメリカ政府がそれを望んだことをあげられます。

では、なぜアメリカは親中反日の世論を作りたかったのでしょうか?

そこには経済の問題が大きく絡んでいます。そのことを端的に示す、ひとつのエピソードを産経新聞「ルーズベルト秘録」取材班が著した『ルーズベルト秘録』のなかから紹介しましょう。

ルーズベルトとハーバード大で学友だった松方乙彦(公爵松方正義の七男)は、悪化する一方の日米関係を何とか好転させようとルーズベルトに会うことを決意し、1934(昭和9)年にホワイトハウスを訪ねました。その直後、松方は長い手紙をルーズベルトに送っています。

手紙の中で松方は満州のことにもふれ、次のように綴っています。

「日本に併合の意図はなく、問題の多くは中国の内政不安が原因であり、共産主義運動が不安定を生んでいる。米国は中国に肩入れし過ぎで、日本に不当に厳しい」

それに対する回答は、国務省中国専門家で極東部長のスタンレー・ホーンベックを通して行われました。アメリカ側は松方とルーズベルトの面談、及び松方の手紙を個人レベルの旧交を温めるものとは見ておらず、あくまで日本政府と結託した外交の一環と見なしていたためです。

wikipedia:スタンリー・クール・ホーンベック より引用

スタンリー・クール・ホーンベック1883年 – 1966年

アメリカの外交官。ウィスコンシン大学で政治学の助教授および准教授を経て、国務省にて外交政策に従事。主にアメリカの極東政策の立案について責任を負った。経済顧問室技術専門官・極東部長・国務長官特別顧問・極東局長・国務長官特別補佐官・駐オランダ大使を歴任。中国通ではあったが日本についての知識は乏しかったにも関わらず、日本について断定的な判断を下すことが多く、日本の言い分や事情を極力無視した。

日本に対する石油輸出禁止については国務省内でも戦争の可能性を危ぶむ声が上がっていたが、日本の能力を蔑視し、開戦の懸念を一蹴した。一部ではホーンベックの願望が平和の維持ではなく、戦争の勃発にあったと見なされている。

ホーンベックは答えています。

〈米国が中国に好意的で日本に差別的というのは歴史に照らして大間違いだ。日米関係八十年で、米国は日本に特に好意的で中国を嫌った時代があったはずだ。だが日清戦争、とりわけ日露戦争後、日本は満州で特権的な地位を得ようとしたことがきっかけで米国は姿勢を変えた。競争相手でなければ仲良くなれるが、道に立ちはだかったり、好戦的な者と敵対するというのは当たり前のことだろう〉

このときのホーンベックの回答は、アメリカの国益を前面に押し出すものでした。

松方はアメリカの「日本嫌い・中国好き」という感情こそが日米関係を悪化していると指摘しました。それは松方に限らず多くの日本人が感じていることでした。

しかし、ホーンベックはそれを否定します。日米関係が悪化した根本的な理由は単なる感情論ではなく、満州をめぐるアメリカの国益が日本と敵対しているからこそだと反論しました。それは満州で権益を得たいと望んでいるアメリカの財界人の本音を代表するものでした。

〈米国のジョン・ヘイ国務長官が1899年と翌年の二度にわたって出した門戸開放宣言は自由競争を掲げ、欧州列強や日本の中国進出を牽制(けんせい)する狙いがあった。1922年のワシントン会議で調印された九カ国条約はその門戸開放を成文化したものだ。日露戦争後、中国大陸進出を強める日本は米国の中国政策と真っ正面からぶつかった〉

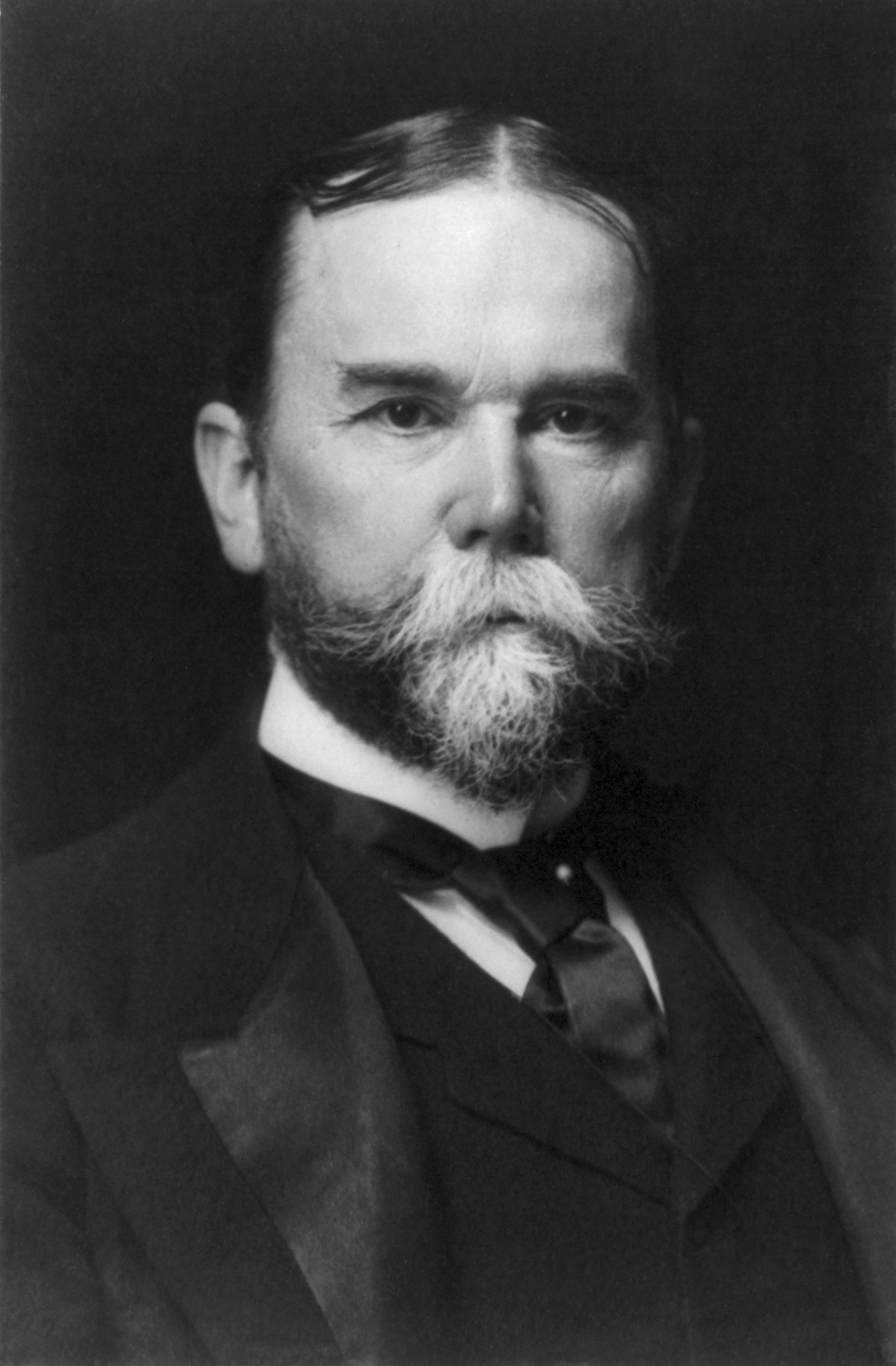

wikipedia:ジョン・ヘイ より引用

ジョン・ヘイ 1838年 – 1905年

アメリカの政治家・外交官・作家・ジャーナリスト。駐イギリス大使の後、マッキンリーとセオドア・ルーズベルト両大統領の下で国務長官を務めた。貿易活動において中国市場に割り込むことを目的に、門戸開放・機会均等・領土保全の三原則(ジョン・ヘイの三原則)を中国に進出しているヨーロッパ列強に対して示した。帝国主義政策を推進。

アメリカにとって満州の権益は、喉から手が出るほどに欲しいものでした。満州をめぐる日米の対立については、「4-3.満州事変までのいきさつ – その1.満州をめぐるアメリカとの対立」 にて詳しく紹介しています。

ー 中国獲得は我が国の明白なる天命である ー

http://histori-ai.net/archives/717 より引用

マニフェスト・デスティニー(明白なる天命)を絵画化したもの、インディアンを虐殺し土地を収奪する行為を「明白なる天命」が正当化した。アメリカの野望は今度は中国大陸へと向けられた。

アメリカがモンロー宣言によってテキサスやカリフォルニアなどの西部諸州を次々と侵略することで版図を広げ、南北戦争を経てフロンティアの消滅を宣言したのは1890(明治23)年のことでした。

アメリカの領土拡大の欲望は、次に太平洋に向かいました。ハワイを武力を背景に併合し、米比戦争でフィリピンを植民地とし、次の標的として定めたのが中国大陸です。

1900年(明治33)年、ベバレッジ上院議員は米上院での演説で次のように語っています。

「われわれは東洋におけるわれわれの機会を放棄しない。われわれは、神によって世界の文明を託されたわが民族の使命を遂行するにあたって、われわれの役目を放棄しない。……今後、我が国最大の貿易はアジアと行われるに違いない。太平洋はわれわれの大洋である……中国はわが国本来の消費者である」

『新 歴史の真実』前野徹著(講談社)より引用

ところがアメリカはアジア侵略に出遅れたため、中国大陸のほとんどはすでにイギリスなどの欧州列強が強固な足場を築いたあとでした。列強と対抗して中国に割り込むほどの軍事力は、新興国に過ぎない当時のアメリカにはまだありません。

そこでアメリカが目を付けたのが、まだ列強に分割されていないまま残っている満州でした。満州の気候と風土がアメリカ中西部と似ていることも好都合でした。

当時、満州を実質上支配していたのはロシアです。そんなときに起きたのが日露戦争でした。ロシアに満州を独占されてしまうと、アメリカの満州進出の目論見が破綻してしまいます。だからこそアメリカは日本を支援したのです。

ところが日露戦争に勝った日本が今度は満州を支配することになり、アメリカの満州進出はまたも阻まれることになりました。仕方なくアメリカは門戸開放を盾に九ヵ国条約を結び、日本や欧州列強のように中国に領土は確保できないものの、経済的な権益だけは得ることに成功しました。

ホーンベックは「日本の中国における影響力の全てを、一度に排除することは不可能なことであり、一枝ずつ徐々に折り捨てていかなければならない」と、アメリカの基本的な方針について語っています。

その後もアメリカは張学良と結び、米国資本の導入によって満鉄併行線を敷くなど、満州に食い込もうと画策しました。それらの努力がすべて水泡に帰したのが満州事変です。

wikipedia:張学良 より引用

張学良(ちょう がくりょう) 1901年 – 2001年

中華民国の軍人・政治家。張作霖の長男。張作霖が日本軍により爆殺されると、後継者として東北の実権を掌握。蒋介石の国民政府と提携するにいたり、東北全土で青天白日旗を掲揚した。満州事変で地盤を喪失後、内戦停止と抗日を主張して蔣介石と対立し、西安事件を起こした。第二次国共合作後、蒋によって監禁され、台湾に幽閉された。1990年軟禁を解かれ、長寿を全うしてハワイ州ホノルルにて没。

こうして満州をめぐって両国の国益がぶつかり合うことで、日米関係は悪化の一途をたどったのです。

ー 親中反日の世論が作られた理由とは ー

問題は両国の国益の中身が大きく異なることでした。アメリカが中国大陸に寄せる国益は、専ら経済的な面に限られます。いわば算盤勘定です。しかも、それほど切実な事情があったわけでもありません。

不況から脱却するために中国市場をもっとも重要なものとアメリカが位置づけていたことはたしかですが、それがアメリカ国民の生存を脅かすほど重要なものでないこともたしかです。

しかし、日本にとって満州は生命線でした。欧米の経済ブロックによる締め付けにより、満州を確保しなければ国民の生存が脅かされる状況に陥っていました。また、日本にとって中国は地理的にも歴史的にも経済的にも密接に関係してくる隣国であり、アメリカとは異なり、中国市場は日本国民の死活問題に深く関わっていました。

▶ 関連リンク:4-1.満州事変はなぜ起きたのか – その2.満州は唯一の希望だった

モンロー主義を唱えたアメリカが、まったく同じ論理でアジア・モンロー主義を掲げる日本に対して理解を示すどころか、その行く手を阻むとは、日本にとって理解できないことでした。

アメリカは算盤勘定から中国市場を欲しました。それを妨害する日本は、排除すべき存在でした。東亜新秩序はアメリカを市場から締め出すものではないと日本側は説明するものの、信頼に足るものではないとアメリカは判断していました。

アメリカが求めたのは、九ヵ国条約への日本の復帰です。それは日本にとってあり得ない選択でした。満州建国は九ヵ国条約違反として批判されています。満州事変以前の状態に戻ることは日本国民の生存を脅かす選択となるだけに、応じるわけにはいきませんでした。

日本が譲らない限り、日米の相反する国益の主張がやがて武力闘争に発展することは、アメリカにとって自明のことでした。親中反日の世論は、アメリカ政府のこうした目論見のなかで育っていったのです。

その4.アメリカが読み違えた共産主義の脅威

ー アメリカが信じた神話 ー

蒋介石は諸外国から中国への支援を得るために、特派員たちに中共のことを共産主義と呼ばないでくれと頼んでいます。1939(昭和14)年にはドイツ人新聞記者に「中国に共産主義者は一人も残っていない」と述べ、共産主義を毛嫌いする欧米に悪い印象を与えないように心を砕いていました。

蒋介石の苦労は報われました。アメリカは中国における共産主義の脅威を、まったくといってよいほど気にかけなかったからです。当時のアメリカは中国共産党の存在をあまりにも軽視していました。

大東亜戦争中に中国戦線でのアメリカ軍最高司令官を務めたアルバート・ウェデマイヤー将軍が「中国共産主義者は国民の福祉をねがう、単なる土地制度改革者にすぎないという風評は、当時、アメリカに広く宣伝されていた」と語っているように、中国共産党は民主主義を行う上で無害であり、平和を愛する集団に過ぎないと大半のアメリカ人が見なしていました。

wikipedia:アルバート・ウェデマイヤー より引用

アルバート・ウェデマイヤー1897年 – 1989年

アメリカの軍人。最終階級は大将。蒋介石の参謀長となり、中国戦線およびビルマの戦いにおいて米陸軍と国民革命軍を指揮し、日本軍と対峙。大戦後の冷戦期には、ベルリン封鎖に対する空輸作戦の主要な支持者となった。反共主義者の大物の一人としてもてはやされ、アメリカ各地で講演活動を行った。

『中国の赤い星』を著したエドガー・スノーも毛沢東の支持者たちを「共産主義者というよりも農本主義者の集団だ」と強調しています。スノーらの啓蒙によってアメリカ国民の大半は、中国共産党を平和的な集団と見なしていました。

後年、エドガー・スノーは自伝『始まりへの旅』にて、次のような反省の弁を述べています。

「戦争中、アメリカ人は中国のことを世界の民主主義国の一画と語り、統一した国家のように扱ってきたが、実は連合国の間だけで通用する神話のようなものだ。国民政府が仕方なく共産主義者を受け入れたのは先刻承知のことで、実際、共産主義は禁じられ、党員は死刑という法律が厳然としであったのである」

『ルーズベルト秘録〈下〉』産経新聞「ルーズベルト秘録」取材班著(産経新聞ニュースサービス)より引用

中国共産党の存在に目をつぶり、中国を民主主義の国であるかのように扱ったことを、スノーは「神話のようなもの」と語っています。それはスノーばかりでなく、当時のアメリカの知識人のほとんどに共通して見られる見解でした。

戦後、中国共産党の真実の姿が明らかになったことを受けてスノーは、『中国の赤い星』を書いたことを後悔していると妻に語ったと伝えられていますが、後の祭りです。

中国共産党の本当の姿を、当時のアメリカは直視しようとはしませんでした。アメリカの経済的な利益を優先するあまり、中国は正義・日本は悪という固定観念に縛られ、民主主義とは相反する共産主義の脅威から目を逸らしたのです。

ルーズベルトは驚くほど共産主義の脅威について無関心でした。1944(昭和19)年にはソ連について、こう語っています。

「余としては、ソ連はまったく友好的であると考える。ソ連はヨーロッパの残りの地域を全部むさぼり取ろうとはしていない。ソ連は他国を支配するような考えは少しも持っていない。多くのアメリカ人はソ連はヨーロッパを支配しようとしていると心配しているが、余個人としては、この心配がなんら根拠あるものと考えない」

『第二次大戦に勝者なし〈下〉ウェデマイヤー回想録』アルバート・C. ウェデマイヤー著(講談社)より引用

ルーズベルトの考え方が完全な間違いであったことは、その後の歴史が証明しています。ルーズベルトがソ連や中国の共産党の実態について無知であったことは、世界にとって不幸なことでした。

ルーズベルトもまた、幻想としての神話を見ていたといえるでしょう。

ー マクマリーが警告した日米戦争 ー

アメリカのなかにもソ連や中国の共産党について警鐘を鳴らす声はありました。たとえばアメリカ公使として北京に駐在していたジョン・マクマリーです。

wikipedia:ジョン・ヴァン・アントワープ・マクマリー より引用

ジョン・ヴァン・アントワープ・マクマリー 1881年 – 1960年

アメリカの外交官・政治家。国務省の外交部に入り、日本の東京領事館で参事官となる。国務省極東部長・国務次官補を経て駐中国公使となる。中国で実際に起きていることを政府に伝えるも、ことごとく無視された。後に『メモランダム』を著し、日中関係についての鋭い論評を世に問うた。

事態はまさにマクマリーの予見した通りに進んだことから、その卓見ぶりは高く評価された。後に駐エストニア公使として外交官に復帰し、各国大使を歴任した。

マクマリーは1935(昭和10)年に『メモランダム』を著し、日本と中国について鋭い論評を寄せています。日本では米国海軍大学教授のアーサー・ウォルドロンがマクマリー・メモランダムを解説付きで紹介した『平和はいかに失われたか』が出版されています。

『メモランダム』にてマクマリーは満州事変が起きた原因として中国が九ヵ国条約を無視した政策をとったことをあげ、それについてアメリカは中国をいさめるべきであったにもかかわらず、中国に理解を示したことで日本の武力介入を招くことになったのだと主張しました。

満州から近い北京から日中の間で起きていたことを第三者の視点から冷静に見ていたマクマリーが下した論評です。しかし、満州事変を日本による中国への一方的な侵略としか考えていないアメリカ人にとって、マクマリーのような見解は異端でした。

中国は被害者であり、日本は中国を痛めつける悪役であると信じるアメリカ人が、マクマリーの声に耳を傾けることはありませんでした。

さらにマクマリーは、このままアメリカが親中反日の姿勢を改めず、日本の言い分を無視し続けるのであれば、いずれは日本とアメリカの間で戦争が起きるとも警告しています。

1935年の時点で日米戦争が起きるかもしれないといった認識は、当時のアメリカ社会にはありません。マクマリーの先見性は評価されるべきでしょう。

日米戦争が起きればアメリカは勝利するだろうが、そのことがアメリカになんの利益ももたらさないことさえ、マクマリーは見抜いています。

「日本の徹底的敗北は、極東にも世界にも何の恩恵にもならないであろう。それは単に、一連の緊張を生むだけであり、ロシア帝国の後継者たるソ連が、日本に代わって極東支配のための敵対者として現れることを促すにすぎないだろう」

この言葉が正しかったことも、戦後の歴史が証明しています。

ー 未だかつてない前代未聞の思い違い ー

warnewsupdates.blogspot.com より引用

中国は共産党が支配することとなり、アメリカが期待した民主国家とはならなかった

日米戦争によって日本・アメリカ・中国の関係がどう変わるのかも、マクマリーは適確に予測しています。

「日本に対する米国の勝利は、極東での障害要素であった日本が排除されて、リベラルな路線での米中間の緊密なる埋解と協力に役立つ機会が大いにひらけていくと予測する平和主義者や埋想主義者がいるかも知れない。しかしそれは思い違いである。」

「中国が、日本の拘束から解放されることについて米国に思義を感じるとは考えられない。中国人は、我々には何も感謝しないだろうし、我々の意図が利己的でないと信じないだろう。そして、我々が果たすべき責任については、きっちりと我々に迫ってくるにちがいない。よく見ても、日本との戦争は何の利益も得られないし、どう転んでも巨大な犠牲と危険を必ず伴う。したがってこのような戦争の回避自体が、我々の最も重要な目標であることを認識しなければならない」

『平和はいかに失われたか―大戦前の米中日関係もう一つの選択肢』ジョン・ヴァン・アントワープ マクマリー, アーサー・ウォルドロン著(原書房)より引用

戦後の極東はまさに、マクマリーの予言した通りになりました。

アメリカが日本と戦争をしたのは、日本に代わって中国の権益を一手に握りたかったからこそです。

大東亜戦争で日本が降伏した直後、『ニューヨーク・タイムズ』紙の社説には「我々は初めてペリー以来の願望を達した。もはや太平洋に邪魔者はいない。これでアジア大陸の市場と覇権は、わがものになったのだ」と、喜びの声が載っています。

邪魔者の日本さえいなくなれば、巨大な中国市場はアメリカのものになると、アメリカ人の多くが信じていたことをうかがわせる社説です。

しかし、マクマリーが「日本との戦争は何の利益も得られない」と予測した通り、日本に勝ってもアメリカが中国市場を手に入れることは適いませんでした。1949(昭和24)年中国共産党は中華人民共和国を成立させ、アメリカを中国市場から完全に締め出したからです。

蒋介石は共産党との内戦に敗れ、台湾に逃げ込みました。ソ連はいち早く中華人民共和国を承認し、翌年には中ソ友好同盟相互援助条約を交わしています。共産主義国の完全勝利です。

もともとソ連のコミンテルンは、共産党と合作している蒋介石政権と日本を戦わせ、両者の力が弱まったところで今度は共産党と蒋介石らを戦わせ、国民党を一掃することで毛沢東による共産主義国を中国に成立させることを計画していました。

結果的にルーズベルトが協力したことで、その作戦は大成功に終わったのです。

中国に巨額の借款を注ぎ込み、尊い人命を犠牲にしたにもかかわらず、アメリカは中国で何も得ることができないまま追い出されることになりました。

さらに1950(昭和25)年には朝鮮戦争が勃発し、アメリカ軍はソ連の支援を受けた北朝鮮軍と中国軍を相手に戦う羽目に陥りました。中国が民主主義ではなく共産主義の国家となったことで極東の安定は失われ、アメリカは多大な犠牲をこの先も払い続けることになります。

もしアメリカがマクマリーたちの声に耳を傾け、中国共産党とソ連の脅威について注意を向けてさえいたならば、今日の世界はまったく違う様相を呈していたことでしょう。

当時、『マクマリーメモランダム』を読んだグルー米駐日大使は、こう述べています。

「これはまさに傑作だ。上は大統領から下は極東政策に関与するすべての官僚までがこれを読み、勉強してほしい。中国と日本双方の実像を正確に、客観的に教えてくれる。また日本がいつも尊大な弱い者いじめで、中国が虐げられた無垢な人だという我々同胞の考えを変えさせるのに役立つだろう。それはまさに、今の戦争が始まってからずっと、東京にいる我々が勧告してきた政策の健全さを完全に証明するものである」

『平和はいかに失われたか―大戦前の米中日関係もう一つの選択肢』ジョン・ヴァン・アントワープ マクマリー, アーサー・ウォルドロン著(原書房)より引用

中国と日本に駐在し、もっとも多くの情報に接することのできたマクマリーやグルーの声に、アメリカ政府は耳を貸そうとしませんでした。大きな勘違いをしたまま、大東亜戦争へと駒を進めたのです。

女流作家としても活躍した歴史家バーバラ・タックマンは語っています。

「一国の国民が他国の政府をこれほど完全な思い違いでみていたのは、古今(こきん)未曾有(みぞう)のことに違いない」

アメリカの人類史上例を見ないような大きな思い違いは、日米戦争へと両国の運命を導くことになります。

その5.アメリカ国民は戦争を望まなかった

ー 炎上した「隔離演説」 ー

アメリカ中を親中反日の世論が覆い、暴虐な日本に痛めつけられている可哀想な中国を助けたいという空気が生まれたことはたしかです。

しかし、だからといって中国を助けるためにアメリカが軍事介入し、日本と戦うことを支持するかと聞かれれば、ほとんどのアメリカ人がノーと拳を突き上げました。

当時のアメリカ人の大半は、平和を望んでいました。戦争を嫌い、ひたすら平和を臨む姿勢は、現在の日本と似たような状況でした。

第一次大戦に参加することで多大な犠牲を払ったことをアメリカは後悔していました。だからこそ中立法を作り、今後は他国の戦争には巻き込まれない決意を示したのです。

1937(昭和12)年10月に、同年7月に起きた盧溝橋事件を受け、ルーズベルト大統領はシカゴで「隔離演説」を行いました。

「不幸にしていま世界に、間違いなく無法という疫病が広がっているようにみえます。疫病が広がりはじめている以上、その拡大を防いでコミュニティの健康を守るために、その患者の隔離を認めて実行に移すべきです」

この演説は、他国と共同してアメリカは「国際的な無法状態と不安定」を生み出すものを隔離するという決意を述べたものです。ルーズベルトが疫病の保菌者に例えていたのは、日本・ドイツ・イタリアの三国であることは誰の目にも明らかでした。

ルーズベルトは他の多くのアメリカ国民と同様に、盧溝橋事件も、このあとに起きる第二次上海事変も、日本が中国を計画的に侵略したものだと思い込んでいました。

戦争にさえ発展しかねない勢いで三国を挑発する「隔離演説」は、平和を志向するアメリカ国民にとって見過ごすことのできない演説でした。

多くのアメリカ人がルーズベルトの「隔離演説」に批判の声を上げました。アメリカの6大平和団体は「大統領は国民を世界大戦の道に連れて行こうとしている」との声明を出し、「アメリカを参戦させない」ための請願として2500万人の署名を集める運動が始まりました。

ウォールストリート・ジャーナルは「外国への手出しをやめろ、アメリカは平和を欲する」と主張し、シカゴ・トリビューンはシカゴが「戦争恐怖の世界的ハリケーンの中心」に変えられてしまったと非難しました。

フィッシュ下院議員は「大統領は戦争を避けられないと言うことにより、国中に戦争ヒステリーを呼び起こした」と、ラジオ演説でルーズベルトを批判し、米国労働総同盟も「米国の労働者は欧洲、アジアの戦争に介入することを欲しない」との決議を行なっています。

アメリカ国民の大半は海外の紛争に巻き込まれることを望まなかったのです。

ー アメリカの若者を戦場に送るな! ー

1939(昭和14)年9月にドイツがポーランドに侵入したことから第二次世界大戦が始まりました。翌年の2月に「もしドイツがイギリスとフランスを打ち負かしそうになったら、アメリカはドイツに宣戦して軍隊をヨーロッパに送るべきか」という世論調査が行われました。

その結果はイエスが23%、ノーが77%でした。8割近いアメリカ人は、イギリスとフランスが亡国の危機に陥っても、アメリカは戦争をすべきではないと答えたのです。

1941(昭和16)年11月にも同じ趣旨の世論調査が行われています。「アメリカ議会には、アメリカとドイツの間に戦争状態が存在することを宣言する決議案を採択しようという動きがある。現時点でこのような決議案を採択することをどう思うか」という設問に対して、賛成26%、反対63%でした。

1941(昭和16)年11月といえば、真珠湾攻撃が行われる1ヶ月前のことです。その時点でさえ6割以上のアメリカ人は、アメリカが第二次大戦に参戦することに反対したのです。

アメリカにとって歴史的にも文化的にも馴染みの深いヨーロッパを守るための戦争にさえ反対していたアメリカ人が、まして遠いアジアの果てにある日本と戦うために、アメリカの若者たちを戦場に送ることに賛成するはずもありません。

ほとんどのアメリカ人にとって、日本や中国がどうなろうと知ったことではありません。極東がどうなろうとアメリカ人一人ひとりの暮らしには、なんの影響も及ばさないのだから無理もありません。

中国市場を欲していたのはアメリカ国民ではなく、軍需産業や一部の貿易業者、彼らの支持を政治基盤とする政治家に限られていました。

中国市場を獲得するためには、日本との戦争は避けられないとアメリカ政府は考えていました。しかし、国民のほとんどが反対している状況では、戦争を起こすことはできません。

ルーズベルトはイギリスのチャーチル首相との密約もあり、第二次大戦にアメリカが参戦することを望みました。

wikipedia:ウィンストン・チャーチル より引用

ウィンストン・チャーチル 1874年 – 1965年

イギリスの政治家・軍人・作家。首相。陸軍士官学校のエリートコースを歩み、インドや南アフリカで軍人生活を送る。下院議員となり政治活動を始め、商務大臣・内相・海軍大臣を歴任。第一次大戦後に植民地相として実績を残す。1940年に首相となり、第二次大戦の戦争指導に当たった。大戦にアメリカを参戦させるため、ルーズヴェルトに対して様々な策を弄した。日米開戦の原因を作った人物として知られるが、なぜか日本では人気が高い。文筆家としても優れ、在職中にノーベル文学賞を受賞。

これよりアメリカ政府は第二次大戦に参加するために、アメリカの世論が戦争を支持するように工作を開始することになります。